「経済×地理」で、ニュースの“本質”が見えてくる!仕事に効く「教養としての地理」

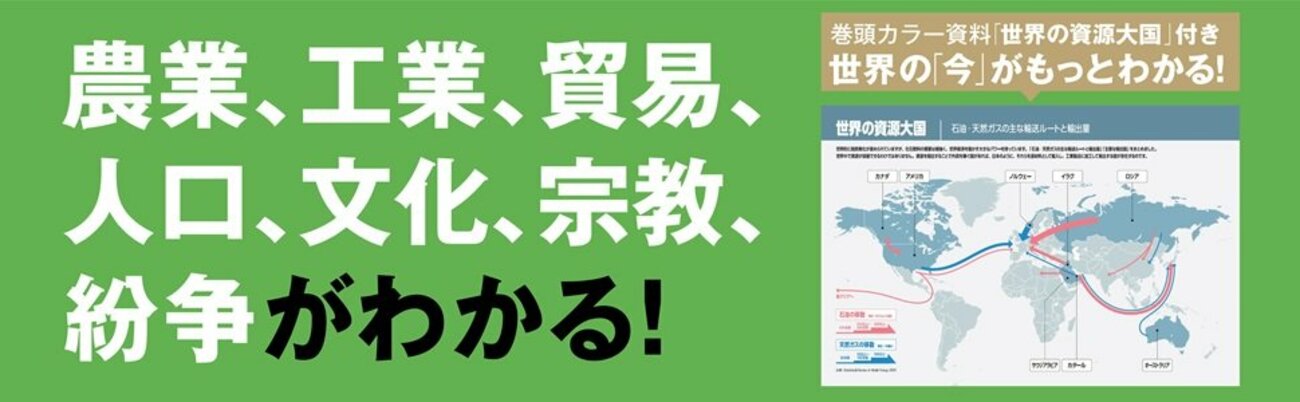

地理とは、農業や工業、貿易、交通、人口、宗教、言語にいたるまで、現代世界の「ありとあらゆる分野」を学ぶ学問です。

地理なくして、経済を語ることはできません。

最新刊『経済は地理から学べ!』の著者、宮路秀作氏に語ってもらいます。

人口を決める「2つの要素」とは?

「可容(かよう)人口」という言葉を知っていますか?これは、地球上における収容可能な人口数のことです。転じて、「ある地域における収容可能な人口数」として使われることがあります。

ドイツの地理学者、A・ペンクは「ペンクの公式」と呼ばれる計算式を考案し、地球上に収容可能な人口を約160億人と算出しました。こうした「想定」はいつの時代にもあるもので、その時代の最先端の研究を利用して未来を読むものです。

ところで、「ある地域における収容可能な人口数」は、どういった要素で決まるのでしょうか?

それは就業機会と食料供給量です。

就業機会や食料供給量が多ければ、可容人口は多くなります。就業機会が多ければ、多くの人が仕事を求めてそこに定住しますし、仕事がなくなれば、別の地域に仕事を求めます。

食料供給量が人口を決めていた

現代世界において、基本的に食料供給の心配をする必要はありません。しかし、人類の長い歴史を振り返ると、その99%は獲得経済期でした。

獲得経済とは、食料を自然界から獲得して供給することです。当然、毎日安定して食料が手に入るわけではありません。増えゆく人口を支えるだけの食料供給量が得られず、人口はさほど増えませんでした。

しかし、約1万年前の最終氷期の終了によって地球が温暖化し、メソポタミア地方を中心とした西アジアで小麦の生産が始まると、瞬く間に人口が増え始めました。

西アジアは、モンスーンの通り道とはならないため、年降水量が極端に少ない乾燥アジアの一地域です。ティグリス川、ユーフラテス川といった外来河川(砂漠を貫流して海まで流れる、流量が豊富な河川)のおかげで、灌漑が可能となり、農耕も可能となりました。

その結果、人口が増え、文字が生まれ、文化が形成されていったのです。

メソポタミア文明は、一次的中心地でした。ここから二次的中心地が作られます。エジプト文明やインダス文明です。メソポタミア文明からの物理距離が小さいこと、外来河川の存在(エジプト文明はナイル川、インダス文明はインダス川)などが背景にあります。

農業の始まりによって、世界の人口は徐々に増え始め、それまで500万人ほどしかいなかった地球上の人口は、西暦元年には2億5000万人に増加したといわれています。