近年、老衰死が確実に増加していますが、統計には表れない「老衰死」が多いようです Photo:PIXTA

近年、老衰死が確実に増加していますが、統計には表れない「老衰死」が多いようです Photo:PIXTA

著名人の死亡記事で「老衰死」を目にすることが多くなった。つい先日も、10月10日にはユニチャームの創業者、高原慶一朗氏(87歳)、初代内閣安全保障室長の佐々淳行氏(87歳)が、そして19日にはノーベル化学賞受賞者の下村脩氏(90歳)がいずれも「老衰のため死去」とあった。

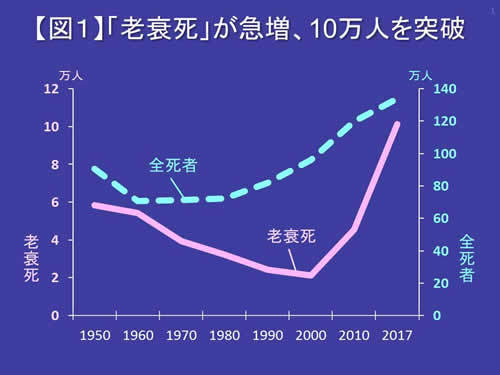

厚労省がこのほど公表した2017年の人口動態統計調査によると、死亡原因の中で老衰死が10万1306人に達し、史上初めて10万人を突破した(図1)。老衰死は09年に前年を1万人以上上回って以降増勢を続け、死因ランクも7位から17年には肺炎を抜いて第4位に浮上した。

医師が記入する死亡診断書を全自治体から集め、厚労省が死亡統計を作成する。死亡診断書の「死亡の原因」欄には、がんや脳梗塞などの病名が書かれる。厚労省発行の「死亡診断書記入マニュアル」によると、老衰死とは、「死因としての老衰は、高齢者で他に記載すべき死亡の原因がない、いわゆる自然死の場合のみ用います」とある。

特定の病名を死因としない、全身の細胞が加齢に伴い衰弱して生命が尽きるのが老衰死。多くの場合、食欲が薄れて食事量が減少し、睡眠時間が長くなり枯れるように亡くなる。「生物が楽に死ぬことができる仕組みとして作られている」とも指摘される。

というのも、低栄養で脱水症状により脳内モルヒネといわれるβエンドルフィンが湧き出てきて陶酔感や多幸感が起こり、ケトン体も増えて鎮静効果が発揮される。これによって苦痛もなく穏やかに亡くなることができる

これと対極を成すのが、栄養や酸素を人工的に送り込む延命治療を続けた上での死である。「死を一刻一秒でも遅らせるのが医療の役目」と医療教育で徹底的に教えこまれ、延命治療を当然の業務とする医師は多い。大病院、総合病院の医療者ほどその傾向が強いといわれる。

この2つの異なる死への考え方が対立しているのが日本の現状である。本人や家族、そして医療者の見解の違いで、介護現場が右往左往させられることがよくある。