『戦後史の解放2 自主独立とは何か』(前編・後編)

『戦後史の解放2 自主独立とは何か』(前編・後編)細谷雄一著(新潮社/各1300円)

見慣れたと思っていた景色をよく見てみると、想像外のシーンが映っていることがある。歴史もそれと似ている。誰もが知る1945年の敗戦から51年のサンフランシスコ講和条約に至る過程を一つの視角から切り取ったのが、本書である。

外交官出身で相次いで戦後日本を指導した幣原喜重郎、〓田均(あしだ・ひとし)、そして吉田茂が、本書の主役である。外交というものの要諦は、限られた可能性の中から最も国益にかなうものを採るところにある。それをわきまえた指導者を得たのは、日本にとって幸運だった。

日本国憲法の制定も、戦後日本の外交の中にあった。天皇制の維持こそ、日本の復興と再生にとって絶対に不可欠であり、他の全ての条件に優先した。だが、軍国日本の再起を恐れる諸国がそれを容認するには、二度と戦争を起こさないという誓いを日本が立てるしかない。そうした幣原の発想が、戦争放棄を年来の理想とするマッカーサーに感銘を与え、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)が憲法草案に盛り込んだのである。

GHQの指示を受けた幣原内閣の閣議で、国家の自衛をも危うくするかのような憲法草案に賛成する声は皆無だったという。松本烝治憲法問題担当相らの強い反対を抑えたのは、28年の不戦条約の延長上に新憲法の文脈を把握しようとする、幣原、〓田(あしだ)、吉田、そして安倍能成らの外交感覚だった。

われわれは、高度成長を遂げ、世界第2位の経済力によって国際社会に名誉ある地位を占めた日本をよく知っている。だが、戦後の出発点は、文字通り焼け野原となった日本だった。さえぎる建物もなく国会議事堂を遠望しつつ、散歩する吉田は、自らを励ますように「見ててごらん、いまに立ち直るよ。かならず日本人は立ち直る」と娘に何度も語ったという。

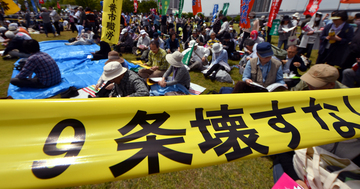

国際社会との協調を説いた吉田らは、それ故に、戦時中は逼塞や圧迫を強いられた。その吉田は、戦後日本が独立を果たす局面で、講和会議に参加した52ヵ国のうちの49ヵ国による講和を実現したことを「単独講和」となじられ、軍備に乏しい日本が駐留米軍に依存して安全保障を図ることを「対米従属」と非難された。単純な理想や偏狭な正義の立場から他者を攻撃する者は多い。その標的となるのは、良き政治家の宿命である。

厳しい現実を前に希望を忘れず、ごく限られた可能性の中から一身を捨てる覚悟で「他策なし」と信ずる道を選ぶことこそ、外交であり、政治である。その評価は後世の歴史家に委ねられる。盛りだくさんな逸話と読み手を飽きさせない筆致によって、本書は、その役割を十分に果たしている。

(選・評/東京大学教授、信州大学教授 玉井克哉)