「イノベーションの方法論」はなぜ不毛なのか

クレイトン・クリステンセンの『イノベーションのジレンマ』が世界的なベストセラーとなったのは2000年代の初頭です。以来、多くの研究者や実務家によって「イノベーションを実現させるための方法論」が研究・開発されてきました。

スタンフォード大学に端を発する、いわゆる「デザイン思考」はその典型と言えるモノですが、今日では少なくない数のデザインファームやコンサルティング会社やビジネススクールが、同様に「イノベーションを実現するための方法論を開発した」と豪語し、多くのカンファレンスやセミナーを実施しています。

しかし、そのような状況が20年も続いているにもかかわらず、日本企業から世界を席巻するようなイノベーションが生まれたとはついぞ耳にすることがありません。これは一体どういうことなのでしょうか?

各社から喧伝されている「イノベーションの方法論」がなぜ、かくも不毛な成果しか生み出せないのか――前回指摘した「問題の希少化」という点に加えて、ここでぜひとも考察しておきたいのが「イノベーションという目的自体がむしろ制約になっている」という点です。

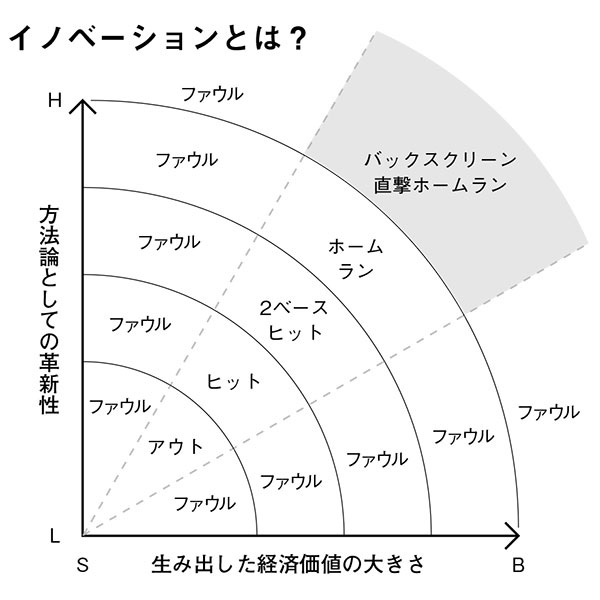

イノベーションの定義は極めて混乱した状況にあり、率直に言って明確な定義は存在しないと言って構わないと思いますが、多くの経営学者や実務家による定義の最大公約数となる要件を抽出すれば、「方法論としての革新性」と「生み出した経済価値の大きさ」という2点に収斂することになります。

これら2つの要件を、野球のスタジアムの左右両翼に当てはめて考えてみると、イノベーションというのは、ビジネスというフィールドにおける「バックスクリーン直撃のホームラン」だということがわかります。

方法論がどんなに革新的であっても、生み出した経済価値が小さい取り組みには「イノベーション」の称号は与えられません。世紀の大発明と言われながらも結局は一度も黒字化できなかったセグウェイ、あるいは世界初の携帯情報端末として期待されながらも大きな経済価値を生むことのなかったアップルのニュートンは、その典型例と言えます。

逆に、生み出した経済価値がいくら大きくても、方法論としての革新性がなければ、やはり「イノベーション」の称号は与えられることがありません。任天堂のWii、あるいはアパレルのユニクロは大きな経済的成功をおさめましたが、これがイノベーションかと問われれば、多くの人は首をかしげるでしょう。

イノベーションとして結果的に「認識」されるかどうかは、この2つの要件が揃わなければならないわけですが、ここには2つの問題があります。

1つ目の問題は、両翼の1つである「経済価値の大きさ」が、事前に確定的に予知できない、極めて不確実性の高い要件だということです。もちろん、事業を手がける以上は誰であれ、大きく育ってほしいと考えるものですが、実際のところ、事業が生み出す経済価値の大きさは景気や競争状況などの外部要因によって影響される要素が大きく、事前に確定的に予測することはできません。つまり制御不可能な要因であり、いくら精緻な方法論を構築したとしても原理的にコントロールできないのです。

一方で、過去のイノベーションを振り返ってみれば、多くの場合、スケールは「結果的」に獲得されたに過ぎず、最初から確実に見込まれていたことはほとんどありません。たとえば、ソニーのウォークマンについては「販売数量が見込めない」という理由で営業本部長が頑なに製品化に反対していたことがよく知られています。

あるいは1987年に創業した米国の製薬会社、ギリアド・サイエンシズは今日、売上高で世界トップ10に入る巨大製薬会社となっていますが、彼らはもともと、誰もが「儲かるわけがない」と言って手をつけようとしなかった抗ウィルス剤にフォーカスを絞ったことで大成功しています(*2)。

これがパラドックスになっていることがわかるでしょうか? イノベーションの要件に「経済価値の大きさ」が盛り込まれているのであれば、スケールの見通しが不透明なプロジェクトは忌避されることになります。しかし、イノベーションという営みには宿命的に高度な不確実性が伴うので、スケールを要件にしてしまうと「大化け」する可能性のあるアイデアを捨ててしまうことになります。

2つ目の問題は、両翼のもう一つである「方法論としての革新性」が、そもそもの定義からして「手法」に関する評価指標であり、これを目的にすること自体が本末転倒だということです。これは「私たちはなぜ働くのか」という根源的な問いにも関わる問題です。

私たちが事業を行って社会に働きかけるのは、何らかの本質的な豊かさを生み出したい、あるいは社会的な課題を解決したいと考えているからです。重要なのはそれらの目的が達成されるかどうかであって、方法論が革新的かどうかはさしたる問題にはなりません。極論すれば別に魔法や忍術でも構わないのです(*3)。

ところが「イノベーション」という定義には、方法論に関する要件が含まれてしまっています。これはつまり「イノベーション」という手段を目的に設定してしまうと、手法についても縛りが生まれてしまうということを意味します。これがなぜ問題になるかというと「方法論の選択肢」を狭めることになるからです。

経営において「オプションの自由度」は死活的で重要な問題となります。だからこそファイナンス理論では「オプションの自由度」には経済的な価値、いわゆるオプションバリューがあると考える。しかし「イノベーションの方法論」は、その語義からして価値提供のための方法論に縛りを与えることになってしまいます。これが2つ目の問題です。

つまり、イノベーションというのは「結果として形成される認識」であって、初めからそこを目指して頑張るようなものではない、ということです。

先述した野球のアナロジーで考えてみれば、バッターが打席に入った際に狙うのは、まず何よりも「ヒットを打って塁に出る」ということ、数学的な表現を借りれば「得点の期待値を上げる」ということでしかありません。

もちろんヒットの数が増えれば、ヒットの数と相関して場外ホームランの数も増えるわけですが、最初からそこを狙ってバッターボックスに入っているようでは、まともなヒットすら打てるはずがありません。

(注)

*2 https://answers.ten-navi.com/pharmanews/13709/

*3 日本初の独立系技術コンサルタントとして日本の飛躍的な工業発展に貢献した西堀榮三郎氏は、よく部下に対して「忍術でもええで」と言っていた。リーダーの仕事は「課題を設定する」ことであり、課題解決の手法については部下に任せるべきだ、というのが西堀氏の生涯を通じて変わらないマネジメントの方針だった。