弊害の一つが自社競合だ。特に、ここ最近力を入れてきた郊外エリアでは店舗の商圏を狭く見積もるなど想定が甘く、自社の店舗同士で客を奪い合う結果となった。

さらに、人材育成にもほころびが生じた。清掃や接客といった店舗サービスの質が悪化したことで、消費者の離反を招いたのだ。

実は、こうしたニュースの動きも、PLと決算数値を使って読み解くことが可能だ。

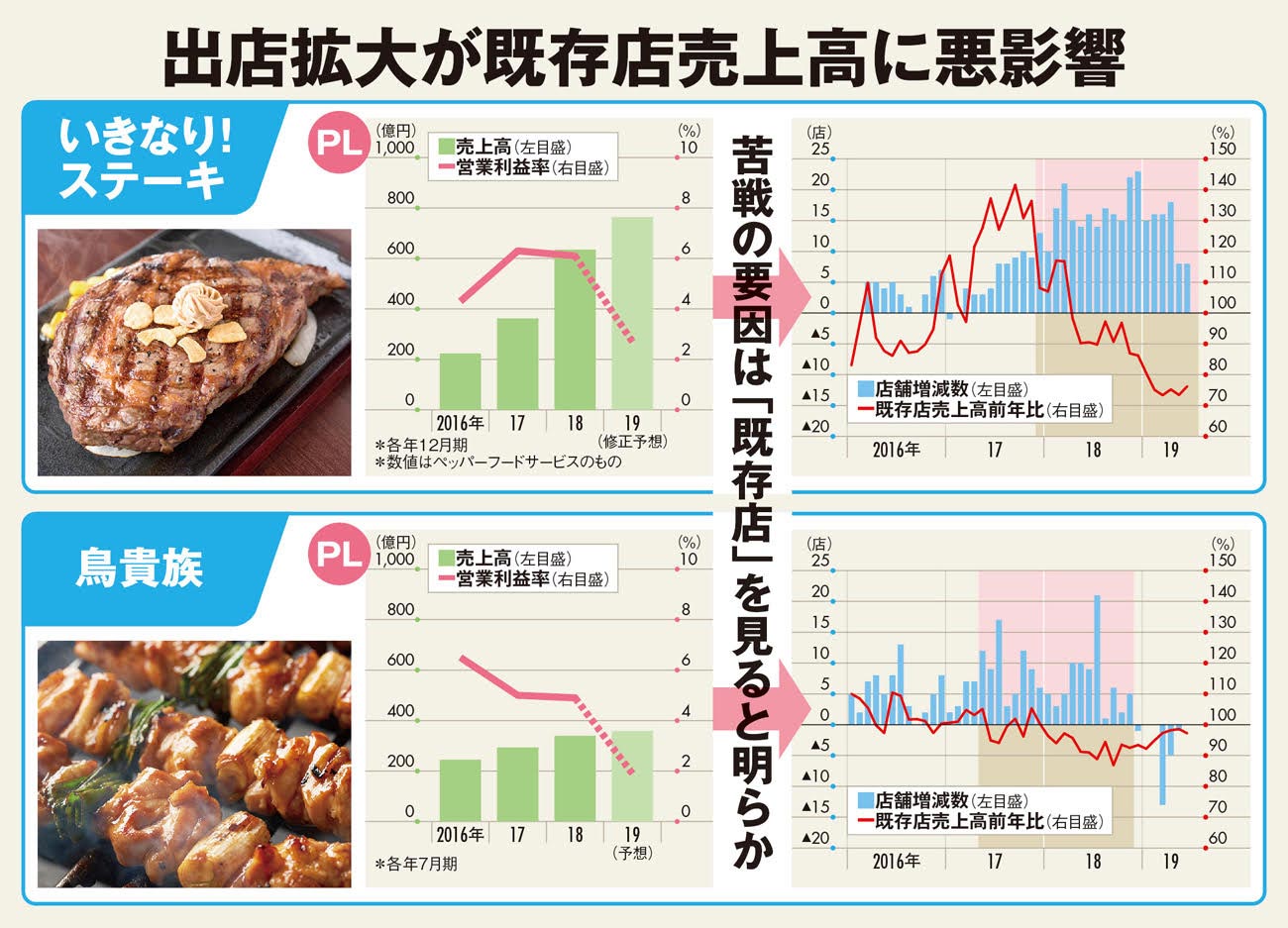

まず、19年の業績予想を見ると、企業規模を表す売上高自体は右肩上がりに成長しており、一見好調そう。ところが、肝心のもうけの大きさを表す営業利益率は急落しているのだ

その要因は、新店以外で集計される「既存店売上高」が落ち込んでしまっているせいだ。

©ダイヤモンド社 2019 禁無断転載 拡大画像表示

©ダイヤモンド社 2019 禁無断転載 拡大画像表示

そもそも、営業利益は、売上高から原材料費(売上原価に含まれる)や、人件費・店舗の賃料(販管費に含まれる)といった費用を引いたものであるが、人件費や賃料は固定費と呼ばれ、売り上げが悪くても必ずかかってしまうもの。

つまり、売上高が下がれば相対的に固定費の負担は重くなり、営業利益は必然的に悪化するというわけだ。店舗数が増えたことで決算書上の売上高がいくら増えても、既存店の業績が悪化してしまえば本末転倒なのである。

この新店効果を除いた既存店売上高の動向は、出退店のサイクルが比較的速い外食業界では、企業の実力を反映する数値として決算書の数字と同じぐらい注視される。決算説明資料などに必ず前年比の推移が掲載されているので、分析するときは要チェックだ。

さらに、この間の店舗増加数を追ってみると、18年4月以来、既存店売上高前年比100%割れが続いているが、その直前から月に10店舗を超える出店を続けており、出店拡大と既存店の落ち込みがリンクしていることも分かる。

出店攻勢が既存店の業績に悪影響を与え、PLの利益水準を落とす。これが、同社の不調の構図だ。

「この人手不足の時代に、大量出店すること自体大きなリスクとなっている」と、ある外食アナリストが指摘するように、いきなり!の不調はある意味必然の結果だ。

実は、全く同じ状況にあるのが、焼き鳥チェーンの鳥貴族だ。