米国では、「ロビンフッダー」と呼ばれる素人投資家が大躍進する一方で、著名な投資家たちが大苦戦を強いられている。コロナショックは、私たちの暮らしだけでなく、金融の在り方も変容させた。金融市場で、何がどう変わったのか?『ファイナンス理論全史』などの著書のある田渕直也さんによる緊急寄稿をお届けする。

Photo by Adobe Stock

Photo by Adobe Stock

コロナで大きく変わる金融の姿

コロナショックは人々の生活や仕事の仕方に不可逆的なインパクトをもたらしたが、それは金融の在り方についても同様である。金利や株式相場の変動パターン、金融政策の目的や方法論など、アフター・コロナの金融の姿は以前のものとは大きく変わり、そしておそらくは、もう元には戻らないと考えられるのである。

象徴的な動きは、実経済が大きく落ち込み、その後の回復も到底V字型とは言えない緩やかなものになりそうな中で、株式市場は当初の急落からほぼV字型で回復したことに見られる。なぜそんなことが起きるのか。

米国ではスマホ用株式売買アプリ「ロビンフッド」を駆使する“ロビンフッダー”と呼ばれる素人投資家が大躍進を見せる一方で、燦然たる実績を誇ってきた著名投資家の中には苦戦するものが目立つ。それだけ過去のパターンとは異なる相場付きということだろう。

世界一有名な投資家であるウォーレン・バフェットもその一人だし、数字の上ではそのバフェットをはるかに凌ぐ高パフォーマンス集団のルネッサンス・テクノロジーズもそうだ。

ルネッサンスは一般にはそれほど名が知られていないが、「世界で最も賢い億万長者」と言われるジム・シモンズが1982年に設立したヘッジファンド運用会社で、過去、信じられないほどの運用成績を残してきたスーパー投資家なのである。だが、そのルネッサンスの主力ファンドの一つが、今年前半だけで20%の損失を被っている。これは、まさに異変といっていい事態だ。

膨れ上がる世界の投資マネー

今現在、金融の世界を飲み込みつつある大きな潮流として、世界的な金余り、超金融緩和政策、そして超低金利といったことが挙げられるだろう。いずれもコロナショックで新たに生まれたトレンドというわけではなく、ここ20~30年の間、継続して進行してきた流れの延長にあるものだが、コロナショックでさらに勢いがつき、過去に例を見ない新たな領域に一気に足を踏み入れて、金融の姿を大きく変えようとしている。

第一の金余りは、1990年半ば以降に顕著になったもので、具体的には家計や企業の金融資産が、経済成長率よりもかなり高率で伸びてきたことに表れている。簡単に言ってしまえば、運用先を求めるマネーの量が、経済活動そのものの規模に比べて以前よりもはるかに大きくなっているのだ。これが世界を駆け巡り、金利を低下させ、株式相場を押し上げる。

世の中に出回るマネーの量は、家計や企業の資産の増加だけでなく、次に述べる金融緩和によっても大きく増加しうる。コロナショック下では、そうした大胆な金融緩和政策に加え、給付金などの財政支援策も講じられており、金余りはなお一層拡大している。家計所得支援のための給付金の一部が株式投資に回る、というのはまさにその象徴的な一面だろう。

変容する金融政策と株式ポピュリズム

潮流の第二は、際限のない金融緩和だ。こちらもまた、1990年代以降の大きな流れであるが、コロナショックでこれまたあっさりと前人未到の領域に軽々と足を踏み入れた感がある。

米国では、中央銀行であるFRBが、ゼロ金利政策、大量の資金供給に加えて、かつてはタブーとされた個別企業の債務支援策にまで踏み込んでいる。また、8月27日に米国ジャクソンホールで行われたパウエルFRB議長の講演では、インフレ率が2%を超えても直ちに金融引締めには動かない新方針の採用が発表された。現時点では、予見しうる将来においてインフレ率が2%を超えるような事態はほとんどの市場参加者にとって想定外なので、つまりはFRBが金融引き締めに転じることもほぼ想定外となることを意味する。金融政策は本来、緩和と引締めが交互に行われるはずのものだったが、今後は引締めが行われる可能性が極めて低くなったのだ。

こうした変化の中でもとくに注目すべきと思われるのは、金融政策が、社債や株式などの資産市場の崩壊を防ぐことに事実上用いられているという点だろう。以前は、金融政策の目的が資産市場の下支えや押し上げに置かれることはなかったし、今でも建前上はそうだ。だが、近年の金融政策は、実態の上では明らかに資産市場の状況をみながら運営される度合いが強まっているのだ。

その背景には、かつては中央銀行の専管事項とされた金融政策が政府の経済政策の一部として位置づけられ始めていること、そして、その政府の経済政策運営の是非が、株式相場の状況によって判断されることが増えているということがある。日本でも、アベノミクスの最大の柱は大掛かりな金融緩和策だったし、その評価は、安倍首相就任以来の株価の騰落率で表されることが多い。米国のトランプ政権の場合はさらに顕著だ。株価の上昇を政権の政策運営の成功として喧伝し、少しでも下がりそうになれば大統領がツイッターで、FRBに対する露骨な圧力も含めて、相場を押し上げそうな“つぶやき”を連発する。まるで日々の株式相場を見ながら政権を運営しているかのようだ。

ちなみに、政権の経済政策運営を株価で評価すること自体は昔から行われていたことだが、それはあくまでも一つの参考指標に過ぎなかった。株式相場というものは、主に短期的な企業業績の見通しや投資家の投機熱によって変動するものであり、中長期的な政策の良し悪しや国民の全般的な経済状況を表す指標とは到底言えないからである。だが、今では株式市場と政権評価の関係はもっと直接的なものとなっている。

一方で、株式市場そのものも、経済実態や企業業績等のファンダメンタルズよりも、金融財政政策の動向によって上下する度合いが強まってきているように感じられる。

こうして、政治と株式市場は密接に結びつき、「株価民主主義」、あるいは「株式ポピュリズム」とでも言える状況が生まれつつある。

もっともこうした状況は、単に政治の都合だけで生まれたものではない。現在、主要先進国においては、経済活動の規模を示すGDPに対する株式時価総額の比率がかつてないほどに高まっているのだ。その結果、株式相場の上げ下げそのものが、人々の景況感や企業の設備投資意欲にますます大きな影響を与えるようになっている。株式市場とは直接関係がなさそうな一般の家計にとってすら、老後の生活を支える年金の運用などで株式相場の影響を受ける度合いは着実に高まっている。

さらにいえば、日本では中央銀行である日銀が、上場投資信託の購入を通じて大量に株式を保有するようになっており、株式相場があるレベルを下回っていくと、日銀の財務状況が加速度的に悪化する構造となっている。

要するに、今の経済は、以前とは比べ物にならないほどに株式市場に依存するようになっているのだ。だから政府は、たとえ株式市場がバブルになろうが、採用する政策が前例を見ないものであろうが、株式市場を暴落させないように血眼にならざるを得ないのである。

テキストブックに書かれていない“金利のない世界”

さて、金余りと超金融緩和策は、必然的に第三の潮流である超低金利を招く。

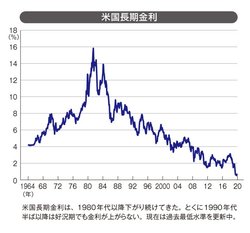

米国長期金利の推移

米国長期金利の推移拡大画像表示

かつて金融のテキストブックには、金利はすべての金融取引の基盤となるものであり、かつその金利は決して「マイナスにならない」とごく当たり前のように書かれていた。後者は“金利の非負制約”と呼ばれるものである。ところが、今の日本では基盤となるはずの金利はないも同然であり、短期の市場取引ではマイナス金利が当たり前となっている。これまたコロナ前からの状況ではあるが、コロナショックは新たに、(プラスの)金利が存在する世界最大の市場である米国からも、急速にその金利を消失させつつある。

このような金利の消失は、何をもたらすのだろう。

真っ先に考えられるのは、株式相場への巨大な押し上げ効果である。金利の低下は、重要な株価の上昇要因となる。将来の高い利益成長が見込めるハイテク成長株などは、とりわけ大きな恩恵を受ける。コロナ禍のさなかにGAFAM(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル、マイクロソフト)主導で米国株が急回復を果たしたのは、巣ごもり消費やDX(デジタル・トランフォーメーション)への期待の他に、このような金利低下による効果も非常に大きかったと考えられる。

次のようにも考えることができる。

米国株CAPE倍率(過去10年間の平均利益に対する株価の倍率)

米国株CAPE倍率(過去10年間の平均利益に対する株価の倍率)拡大画像表示

第一の潮流として挙げた世界的にあり余ったマネーは、何かで運用せざるを得ない。個人なら銀行預金や場合によってはタンス預金といった選択肢もあろうが、世界中のマネーはあまりに巨額なので、その大半はそうした選択肢を持てない。ではどうするかというと、通常はその最大の受け皿となるのが、リスクが小さく、そこそこ安定した利息収入が見込めるはずの債券市場なのである。とりわけ米国の債券市場は世界最大の債券市場だ。だが、その米国の債券市場から金利が消失すれば、マネーは行き場を失い、もっとリスクは高いが、多少の利益が見込める他の市場に流れ込まざるを得なくなる。

金や仮想通貨が買われたのもそうした構図からだが、溢れかえったマネーを吸収できるほどの規模を持った市場はそう多くはない。規模と成長性を併せ持つGAFAM株は、この溢れるマネーの新たな受け皿と見なされるようになっているのである。(後編に続く)