今後コロナのようなパンデミックが起こる可能性も十分にある。私たちにできることとは? Photo:PIXTA

今後コロナのようなパンデミックが起こる可能性も十分にある。私たちにできることとは? Photo:PIXTA

新型コロナウイルスの感染拡大により世界が一変した。実はコロナが収束しても、今後も新たなウイルスによって「パンデミック(世界的大流行)」が起こるリスクは十分にあるという。その背景には何があるのか。また、そのリスクを少しでも減らすためにできることとは何だろうか。(ダイヤモンド編集部 笠原里穂)

哺乳類、鳥類には

未知のウイルスが170万種!

2020年は想定外のパンデミックに世界が苦悩した1年だった。新型コロナウイルス感染症による全世界の死者数は、1月25日時点で212万人に上っている。21年もまだコロナとの戦いが続くにせよ、ワクチンの普及により最悪の事態は脱するのではないかという見方が強い。

しかしその一方で、今回のコロナ禍が収束したとしても、また新たな感染症によるパンデミックが起こり得るリスクは十分にあるという。

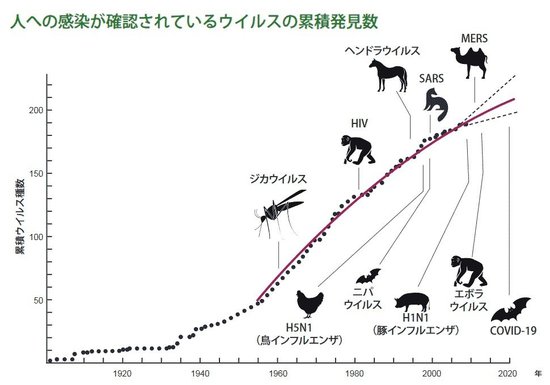

興味深いデータがある。以下のグラフによれば、「人への感染が確認されているウイルスの累積発見数」は過去100年の間に急速に増加。特に、1960年頃を境に急上昇している。近年は、毎年3~4種類の新たな感染症※が発生しているという。

※ウイルスのほか細菌、微生物などによる感染症も含む

出所:WWFジャパン「新型コロナ危機:人と自然を守るための緊急要請」

出所:WWFジャパン「新型コロナ危機:人と自然を守るための緊急要請」拡大画像表示