1961(昭和36)年にガム日本一の座を奪取した重光武雄は翌62年に、21年ぶりに母国・韓国の土を踏んだ。朝鮮戦争で世界最貧国レベルに転落した母国に戻った重光は、もう一つの顔である辛格浩(シン・キョクホ)として、日韓国交回復の仲立ち、そして韓国への本格投資へと動き出していく。だが、母国への貢献のために、重工業への参入準備を進めていた重光を待ち受けていたのは、2度にわたる韓国政府の裏切りだった。(ダイヤモンド社出版編集部 ロッテ取材チーム)

妻子も親も捨てて渡日した“辛格浩”が21年ぶりに帰国

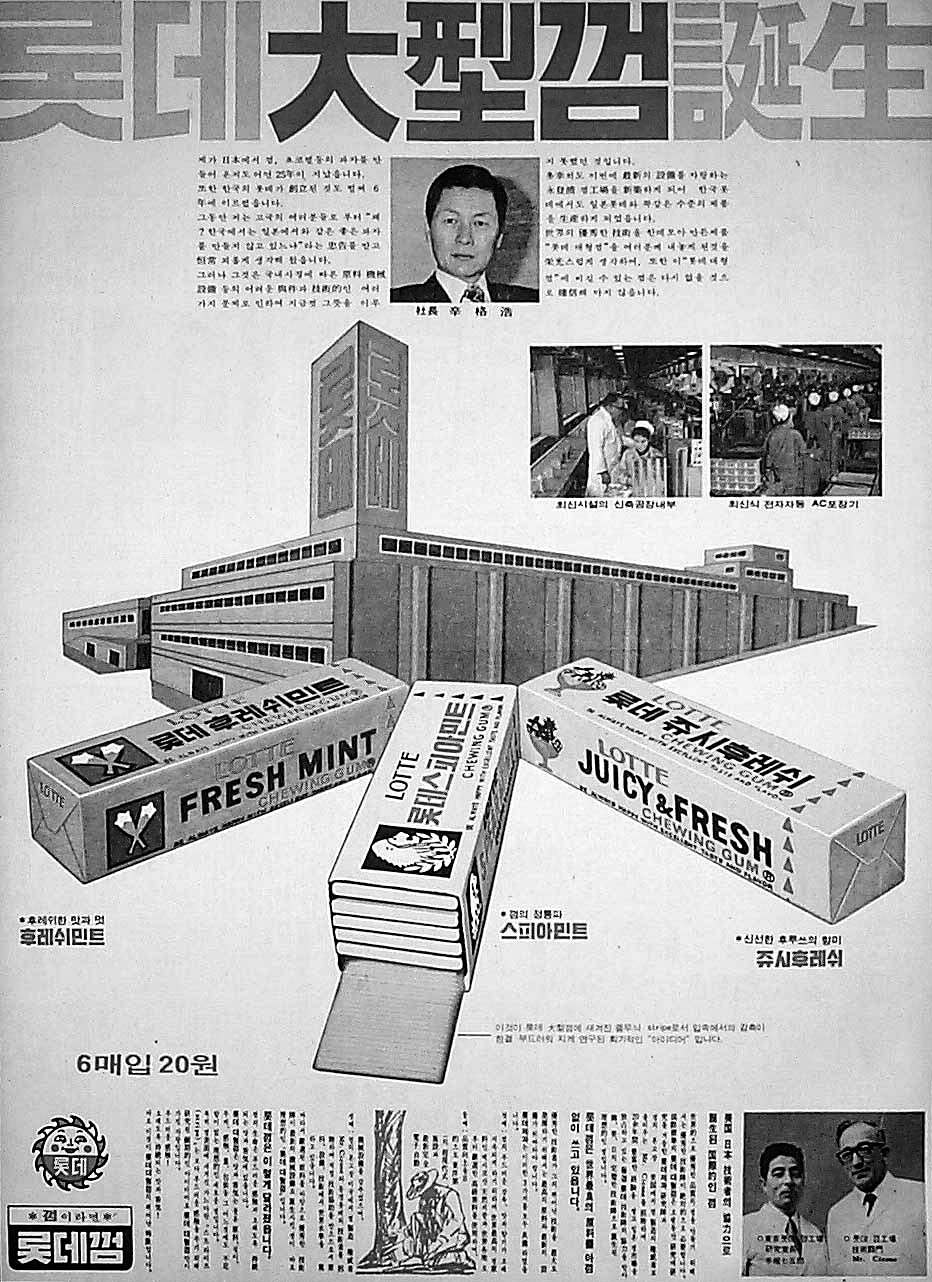

韓国に上陸した「ロッテ製菓」の新工場竣工広告 (『東亜日報』1972年2月10日付)

韓国に上陸した「ロッテ製菓」の新工場竣工広告 (『東亜日報』1972年2月10日付)拡大画像表示

1962(昭和37)年4月20日。重光武雄は在日韓国人商工会連合会(当時。現・在日韓国商工会議所)の顧問として、郷里を出奔して以来21年振りに祖国の土を踏んだ。

連合会は同年2月に設立されたもので、その基盤となった東京韓国人商工会も前年に設立されたばかりだった。重光は、連合会会長の李康友(イ・カンウ)、副会長の許弼奭(ホ・ピルソク)らに同行するかたちで、当時は国交のない日本から帰国したのだ。ちなみに会長の李康友は製薬メーカーの三亜薬品工業の創業者だが、映画館「オデヲン座」を新宿や吉祥寺など、都内に多数展開した東亜興行のオーナーとして名高い人物である。また、許弼奭もパチンコチェーン「モナミ」の経営者として知られた存在だ。そして重光は前年にガムメーカー日本一の座に上り詰めたばかりだった。まさに日本で成功を収めた在日一世の創業者たちが、故郷に錦を飾るべく凱旋帰国したかのような陣容だった。

重光たちは韓国入国の翌日には全国紙である京郷新聞や東亜日報などを訪問。それを報じた京郷新聞の「来訪欄」には、「重光武雄氏(美〈アメリカ〉롯데〈ロッテ〉株式會社社長)辛格浩氏 人事次」と、重光の肩書が米国ロッテ社長となっている上、辛格浩の名が別記され、あたかも2人が訪れたように記載されている。単純な誤記だが、日本名「重光武雄」と韓国名「辛格浩」の2つの名前を日韓で使い分けていた重光の、「半分は日本人」という差別的扱いを受ける、韓国でのその後の運命を暗示するかのようなエピソードである。

振り返れば、重光が日本へと渡ったのは1941(昭和16)年のことだ。韓国儒教において絶対的存在である父親の辛鎮洙(シン・ジンス)も、その父親が“政略”結婚させた富農の娘で、身重だった妻の盧舜和(ノ・スンファ)も捨てて、裸一貫で出奔したのだった。牛乳配達を皮切りに様々なアルバイトをしながらがら苦学し、戦後の焼け野原で石鹸・化粧品製造で一山当てて、ついに来日20年で日本一のガムメーカー経営者にまで上り詰め、祖国へ帰ってきたのである(『ロッテを創った男 重光武雄論』より)。

韓国入国後に重光は、朝鮮戦争(50〈昭和25〉~53〈昭和28〉年)の休戦から10年近く経ったというのに、復興しきれていない貧しい祖国の姿に衝撃を受けたことだろう。

日本ではあまり知られていなかったが、朝鮮戦争の被害は甚大であった。戦争で国土が焦土と化した韓国の1人当たりの国民総所得(GNI)は、休戦から2年後に韓国が国際通貨基金(IMF)と世界銀行に加盟した55(昭和30)年時点で65ドルと、当時のアフリカ最貧国のガーナ、ガボンにも劣る水準だった。重光が帰国した頃の韓国はまだ、世界最貧国が海外からの援助で食いつなぎながら、なんとか復興を目指しているという状況だった。実際、当時の韓国はGNPの1割を米国の援助が占めてしまうような「援助経済」の国だった。

さらに重光が驚きを隠せなかったのは、重光を迎えに来ていた父の再婚相手である継母に話しかけようとした際に韓国語がすぐに出てこない、すっかり日本人化していた自身の変わりようだった。すでに重光の母は朝鮮戦争開戦の年に亡くなっており、40(昭和15)年に重光との長女である英子(ヨンジャ)を産んだ妻の盧舜和も夫と再会することなく60(昭和35)年に亡くなっていた。なお、記録はないが、当時、梨花(イファ)女子大学生だった英子と初めて会ったのもこの時と見られる。

21年ぶりに戻った祖国は、出国したときよりもさらに貧しく、荒れ果てており、母も妻も、そして重光を支援をしてくれた叔父など多くの人々がすでに亡くなっていた。一方で、作家を目指して日本へ渡ったはずの辛格浩は、実業家・重光武雄として信じられないくらいの経済的成功を収め、母国語を忘れてしまうほど、“日本人化”してしまっていた。

帰国によって、朝鮮儒教の思想である「衣錦還郷(いきんかんきょう)」(故郷に物質的還元を行う)の教えが、重光のもう一つの顔である辛格浩の望郷の思いと愛国心をかき立てたことは想像に難くない。