コロナ後の世界経済の成長期待により、高金利、高インフレ時代へ逆戻りするのではないかという見通しは、当たるのか(写真はイメージです) Photo:PIXTA

コロナ後の世界経済の成長期待により、高金利、高インフレ時代へ逆戻りするのではないかという見通しは、当たるのか(写真はイメージです) Photo:PIXTA

目先の景気加速の先を読む

人口動態と長期停滞

バイデン政権が3兆ドルのインフラ投資計画を打ち出し、今年後半の米国主導の世界経済の成長加速期待に一段と拍車がかかっている。それに伴って、これまで世界経済に定着していた低金利、低インフレ環境が崩れ、1970年代のような高金利、高インフレ時代へ逆戻りするのではないかという、パラダイム・シフトへの懸念が勢いを増している。

オックスフォード・エコノミクスは、こうした見方には引き続き懐疑的だ。ワクチン普及で解放される家計の余剰貯蓄はミニ消費ブームをもたらしても、その持続性は期待できない。米国で積極財政が続くことは大きいが、世界全体で財政による成長寄与をみると、大盤振る舞いの昨年対比でマイナス寄与に転じる姿は変わらない。より重要なのは、コロナ前に世界経済の低金利、低インフレ環境をもたらしていた構造的圧力が働き続けることだ。

元米財務長官のサマーズ氏が提起した「長期停滞論」は、世界的に貯蓄が投資に対して過剰な状況が、構造的な低金利環境をもたらしていると警鐘を鳴らした。通常は、中央銀行が金利を下げれば貯蓄を減らして、投資を促すことで成長を促進できる。しかしながら、貯蓄の過剰が極端になると、金利をゼロ以下に下げられないことが金融政策の制約となり、総需要が供給力を下回って物価が下押しされる状況が慢性的に続く。

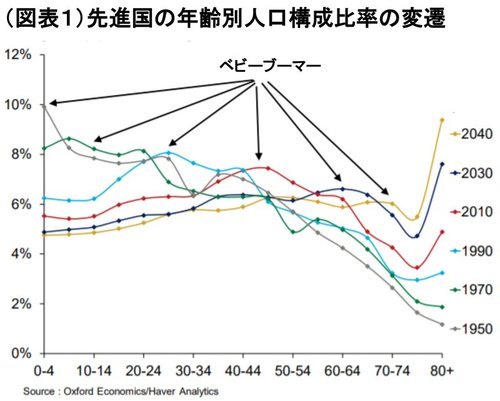

こうした「長期停滞論」的な状況をもたらしている構造的要因は色々と指摘されているが、オックスフォード・エコノミクスは世界的に進行する少子高齢化の影響が特に大きいとみている。先進国全体で年齢別の人口構成の長期的な変遷をみると、ベビーブーマー世代のシフトによって大きな変化を遂げてきた(図表1参照)。そして少子高齢化の動きは、今後2040年にかけて一段と加速していく。