長井滋人

アジア通貨市場の動向を左右する基軸通貨が、日本円から中国人民元に変わりつつある。実体経済でのプレゼンスを高める人民元と、投機的な金融チャンネルでの存在感を強める円。円の国際化を目指してきた日本にとって、この皮肉な現状は何を意味するのか。人民元がアジア通貨の変動レンジを規定する参照レートとなる一方、円が市場の「かく乱要因」へと変貌してしまった構造的な要因を分析し、長引く異次元緩和が招いた円キャリー取引の功罪と、それがもたらすアジア通貨との相関関係の乖離をデータに基づき解き明かしていく。

米国経済で進む格差の拡大、雇用なき成長の負け組はZ世代、親との同居率も35%超え

米国経済は全体としては底堅い成長を続けるが、その裏では勝ち組と負け組の二極化と格差拡大が進んでいる。

米国経済は堅調なGDP成長の裏で雇用の伸びが急速に勢いを失っており、成長しても雇用が生まれない「雇用なき成長」という奇妙な均衡状態に突入した。雇用が伸びないにもかかわらず、失業率の急上昇が回避されている背景に労働供給の構造変化がもたらす新しい均衡が存在することや、コロナ禍後の過剰雇用の反動、トランプ政権下の政策不確実性が企業心理に及ぼす影響など、今の米国市場を支配するメカニズムを多角的に検証する。

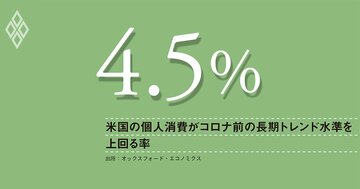

個人消費でも米国は独り勝ち、原動力は株高による資産効果、今後は減衰、腰折れリスクも

米国の経済成長率は、関税ショックにもかかわらず他の先進国に対して優位性を保っている。大きな理由は今年に入って米国で突出して急伸しているAI関連投資であり、加えて個人消費の底堅さも他国を凌駕している。

中国経済は不動産不況や内需停滞といった影の側面が注目されがちだが、その裏側で中国の輸出は米国の高関税でも揺るがない光の側面がある。この強靭さの背景には中国の国家戦略に基づく輸出・産業構造の抜本的な転換がある。中国の輸出品目が単なる最終消費財から中間財・資本財へと高度化し、中国が世界の最終組立工場から独自のグローバル・バリュー・チェーン(GVC)を構築するハブへと変貌を遂げている過程を分析するとともに、その戦略的な変化が世界経済と日本に与える本当の意味を探っていく。

トランプ政権による関税ショックへの懸念が後退し、米国経済は予想以上に底堅いとの見方が広がっている。AI関連の大型投資が続く中、深刻な景気後退リスクはひとまず去ったかに見える。なぜトランプ関税のショックが懸念されたほどの影響をもたらしていないのかを実効関税率や限定的な価格転嫁といったデータから分析するとともに、AIブームが好調な経済の裏側で米国経済が、富裕層と低所得層、大企業と中小企業といった新たな「不均衡」を静かに拡大させている点を構造的に深く掘り下げていく。

NATO国防費大幅増も、欧州の成長押し上げ効果は限定的、米国からの装備品輸入は急増

NATO(北大西洋条約機構)加盟国は、2035年までに国防関連支出を対GDP(国内総生産)比で5%まで引き上げるとの目標で合意した。これだけの規模で国防関連支出が増大すると、欧州の成長押し上げ効果に期待が集まる。

関税政策と財政拡張が、米国経済の最大の強みである「消費と雇用」に新たな影を落としつつある。関税によるコスト上昇がいかに低所得層と小企業を直撃しているかを整理し、減税と社会保障削減を組み合わせた「トランプ財政」が、所得下位層の消費や生活基盤にどのような打撃を与えるかを掘り下げる。また、高所得層の支出も株価や資産効果に強く依存していることから、金融市場が関税リスクを過小評価したままタームプレミアム上昇や株価調整に直面すれば、米経済は消費全体で急速な減速に陥りかねないことを指摘し、米国経済の成長シナリオを揺るがす「格差・消費・雇用」のリスクを多角的に検証していく。

国際決済銀行(BIS)が6月末に公表した年次報告書は、近年の財政・金融構造の変化が国債市場に新たな脆弱性をもたらしていると警告した。金融仲介の軸足は民間から政府へ、クロスボーダー資金移動の担い手は銀行から資産運用業者へと移り、国債発行と国境を越えた投資のスケールが大きく膨らんでいる。本稿では、国債市場におけるタームプレミアムの拡大メカニズムにおいて供給増と財政持続性への懸念という二重の圧力が長期金利を不安定化させるかを整理するとともに、米国の財政赤字拡大が国債のリスクプレミアム拡大する経路を検討する。その上で、金融政策の余地が限られる日本においても、日銀の金利政策が世界市場の安定性に与える影響が増している現実を指摘する。

高関税で製造業を取り戻すというトランプ大統領の主張は世界経済に波紋を広げている。米国では関税戦争の沈静化を受け、金融市場に一定の落ち着きが戻りつつあるものの、政策の方向性として「関税強化路線」が後退したわけではない。むしろ戦略産業を中心に関税の恒常化・強化が続く中、製造業のリショアリングを本気で推し進めようとするトランプ政権の意図が明確になりつつある。本稿では、米国の製造業の現状を多角的に分析し、関税政策の有効性と限界を検証するとともに、高関税によって製造業の雇用機会を取り戻すという目標が、労働コストの高さや国際分業の現実といかに乖離しているかを読み解く。

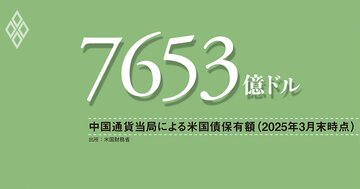

実態把握の難しい中国の対外資産、米国債保有額の減少は、必ずしも「ドル資産離れ」を意味しない

トランプ米政権が基軸通貨ドルへの信頼を揺るがす中、投資家のドル資産離れに注目が集まる。4月の米国債市場暴落時には、世界最大の外貨準備を誇る中国が米国債売りを仕掛けたとの観測も混乱を助長した。

インフレが一時的に減速する中、米国内では早期利下げへの期待が高まっている。しかし、その裏側では「関税インフレ」が静かに育ちつつある。本稿では、ガソリンや食品価格の一時的な下落に隠れた関税の物価押し上げ効果に着目し、その波及メカニズムや価格転嫁の不確実性を解説するとともに、企業の収益マージン、サプライチェーンの混乱、為替動向、さらにはインフレ期待の形成など、FRBが直面する多層的なリスクに迫る。また、今後の物価上昇が一過性で収まるのか、それとも持続的なインフレにつながるのか、鍵を握るシナリオを分析する。

ドル安誘導の観測が燻る中、米国の為替政策が国際金融秩序を揺るがすリスクが浮上している。関税だけでは解決できない貿易赤字に対し、トランプ政権がドル政策にまで踏み込む可能性がある。市場に与える影響や通貨覇権国としての責任放棄の懸念など、変容するドルの行方を考察する。

米AI投資の持続性を脅かす高い輸入依存度、トランプ関税戦争がリスクに

米国におけるAI関連投資の勢いが止まらない。データセンターや半導体工場のための構造物の建設に加え、コンピューターとその周辺機器への投資も2022年以降の機械設備投資の増加の3分の1を占める勢いだ。一方でAI関連投資による米国の国内総生産への寄与はさほどではない。

米中間の関税戦争が再燃するなか、アジア新興国は経済成長と製造業の空洞化という二律背反に直面している。中国の輸出シェアが縮小する中で、アジア諸国の対米輸出が拡大しているが、国内への恩恵は限定的であり、むしろ中国製中間財への依存が強まり、自国経済の付加価値創出力は低下している。輸出増が必ずしも国内経済の自立性や成長に繋がらない構造的な問題が、地域経済に静かに影を落としつつある。アジア各国の輸出構造の変化や対中依存の実態、中国企業の浸透による影響、そしてトランプ政権下で高まる関税リスクが新興国経済に及ぼす複雑な影響について具体的なデータとともに検証する。

ユーロ圏の景気停滞が長引いている。2023年は0.5%、2024年は0.7%と低成長が続き、2025年も0.9%にとどまる見込みである。ウクライナ戦争によるエネルギー価格の上昇や欧州中央銀行(ECB)の利上げが景気の重しとなる中、ユーロ圏の中核国であるドイツやイタリアの製造業が深刻な不振に陥っている。トランプ政権の関税政策と中国製造業の台頭という二重の圧力もユーロ圏経済の回復を妨げる要因となっている。ユーロ圏経済の現状を整理し、製造業不振の背景を分析するとともに、トランプ関税と中国製造業の成長が欧州経済に与える影響を検討し、今後のユーロ圏の景気動向について考察する。また欧州経済の停滞が世界経済秩序に与える影響についても掘り下げていく。

買い替え支援措置に頼る中国政府の消費回復策は限界、鍵を握る家計マインドの回復

中国の国債金利が日本の金利を下回るなど、日本が経験したような長期停滞とディスインフレ基調に中国経済が陥るリスクは高まっている。

トランプ大統領による関税政策が本格化しつつある。米国の貿易赤字是正を目的としつつも、交渉のカードとして活用される関税措置は、経済・政治の両面で極めて大きな影響をもたらすだろう。しかし、その効果と副作用のバランスはどうなるのか。高関税が米国の貿易収支を本当に改善するのか、そして国内の成長や物価にどのような影響を及ぼすのか。オックスフォード・エコノミクスの経済モデルによるシミュレーション分析を基に、特定の国や製品に限定した関税政策と、すべての貿易相手国に一律に適用する関税措置の違いを比較し、トランプ関税が米国経済や世界市場に与える影響を詳しく解説する。

トランプ政権の経済政策は、米国の独り勝ちをもたらすのか、それとも世界経済に新たな不均衡を生むのか。オックスフォード・エコノミクスの経済モデルを基に、財政拡張、高関税政策、移民制限という三大要素が米国経済やグローバル投資に与える影響を詳細に分析し、市場を揺るがす不確実性が生むリスクとチャンス、そして予測の裏に潜む重要な洞察を解説する。

トランプ氏圧勝の主因はコロナ禍以降の高インフレ、低所得者層に打撃

接戦予想を覆す一方的な展開になった米国大統領選挙。この結果は、予想以上に大きかった現政権への不満が主因とみている。移民流入がもたらす社会不安もあるが、それ以上にコロナ禍以降の高インフレへの不満が鬱積していた。