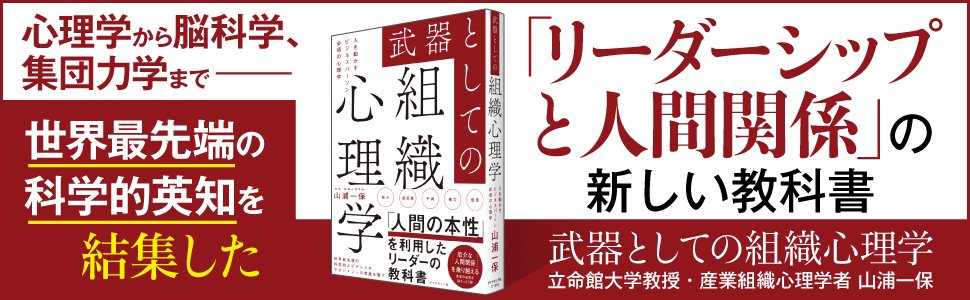

「職場の雰囲気が悪い」「上下関係がうまくいかない」「チームの生産性が上がらない」。こうした組織の人間関係の問題を、心理学、脳科学、集団力学など世界最先端の研究で解き明かした『武器としての組織心理学』が発売された。著者は、福知山脱線事故直後のJR西日本や経営破綻直後のJALをはじめ、数多くの組織調査を現場で実施してきた立命館大学の山浦一保教授だ。20年以上におよぶ研究活動にもとづき、組織に蔓延する「妬み」「温度差」「不満」「権力」「不信感」といったネガティブな感情を解き明かした画期的な1冊だ。本稿では、特別に本書から一部を抜粋・編集して紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

同じチームにいても、モチベーションは人それぞれ

モチベーションは、行動に向かわせるプロセスのことです。

行動は、組織のパフォーマンスを直接的に左右するので、その源であるモチベーションに私たちの関心は常に寄せられています。

同時に、部下たちの間に生じるモチベーションの差は、いつでも拡大する状態にあることを私たちは念頭に置いておかなければなりません。

なぜなら、モチベーションは、それぞれの部下個人の中で変動していますし、組織内・組織外からの刺激によっても大きく変動するからです。

モチベーションには、内発的動機づけといわれる自家発電型の部分と、外発的動機づけといわれる他力本願型の部分があります。

前者は、取り組む課題に興味があったり得意だったりする場合や、向上心が高いタイプのパーソナリティを持っている場合などにあてはまり、周囲の力がなくても自分を動かしていくことができます。

ただ、組織には「意志の強い人」ばかりが集まっているわけではありません。

さらに、自分の意思を通しにくい状況もあったり、自分のやりたい仕事や得意な仕事ばかりができるわけではなかったりするため、チームの中にモチベーションの凸凹がいつ生まれてもまったく不思議ではありません。

スポーツをやっていたことがあればわかるでしょうが、合宿のときのあのきついトレーニングを繰り返すのは、考えただけでもうんざりするものです。

そういうときにはトレーニングに取りかかることすら、どうしても億劫になってしまいます。

ところが、自分の中ではブレーキがかかった状態にもかかわらず、いつしか一生懸命になっていることがあるから人間は不思議です。

おそらくそれは、コーチ陣や仲間たちなど周囲からの影響力、他力の部分によるものです。

チーム全体の雰囲気や規範がモチベーションに影響を与えます。

あるいは、チーム外(家族や地域の人たちなど)からの影響も多分にあるかもしれません。

こうして、自家発電型の部分に、他力本願型の部分からの刺激が組み合わさってメンバーの行動が生まれます。

メンバー一人ひとりの意志の強さに頼らず、チームのパフォーマンスを上げるためには、他力本願型の部分をいかにつくるかが重要になってきます。

リーダーとの関係性が、メンバーのパフォーマンスを決める

リーダーとの関係性の質が良ければ、高水準のパフォーマンスを期待することができるという確固たる研究結果があります。

アメリカの心理学者グラーエンたちのフィールド実験をきっかけに、リーダーとメンバーとの人間関係の質に関する実証研究が本格化したと言ってよいでしょう。[1]

この研究の対象者は、アメリカ中西部にある政府軍事施設で働く職員(ほぼ全員が女性で、同じ仕事内容に従事する人たち)でした。

4つの条件が設定されました。

[条件1]は、職務デザイン・トレーニングの条件です。

セミナー形式でのトレーニングが行われました。講義、職務状況の変更や問題点に関する討議を主軸にして構成された内容で、6週間実施されました。

[条件2]は、リーダーシップ(リーダーとメンバーとの関係性)のトレーニング条件です。

この条件では、積極的傾聴スキルを高めながら上司と部下がお互いを理解し合うこと、そして支援的な関係性の構築を目指すことに主眼が置かれた内容でした。

この条件に割り当てられた人たちは、講義や現場事例にもとづく討議、ロールプレイで構成されるプログラムを6週間実施しました。

[条件3]は、これら2つのトレーニングを組み合わせた混合条件です。

[条件4]は、統制条件(成果の評価、意思決定、コミュニケーションに関する一般的な情報提供)です。

各条件に割り当てられた対象者たちには、職務態度や満足感、関係性の質を問う項目についてたずねました。

結果は、これらいずれの指標についても、[条件2]のリーダーシップ・トレーニング条件では、他の条件よりもポジティブな効果を示しました。

これが、組織やチーム運営における、上司─部下の関係性の質が高いことによる有効性を示す最初の知見と言われています。

その後の研究でも、上司─部下の関係性の質は、パフォーマンス、協力行動、職務や上司に対する満足感、組織への帰属意識、離職など、いずれの変数とも望ましい方向で有意な関連が認められています。

脚注[1]Graen, G. B., Novak, M. A., & Sommerkamp, P.(1982). The effects of leader-member exchange and job design on productivity and satisfaction: Testing a dual attachment model. Organizational Behavior & Human Performance, 30(1), 109-131.

(本稿は、『武器としての組織心理学』から抜粋・編集したものです。)