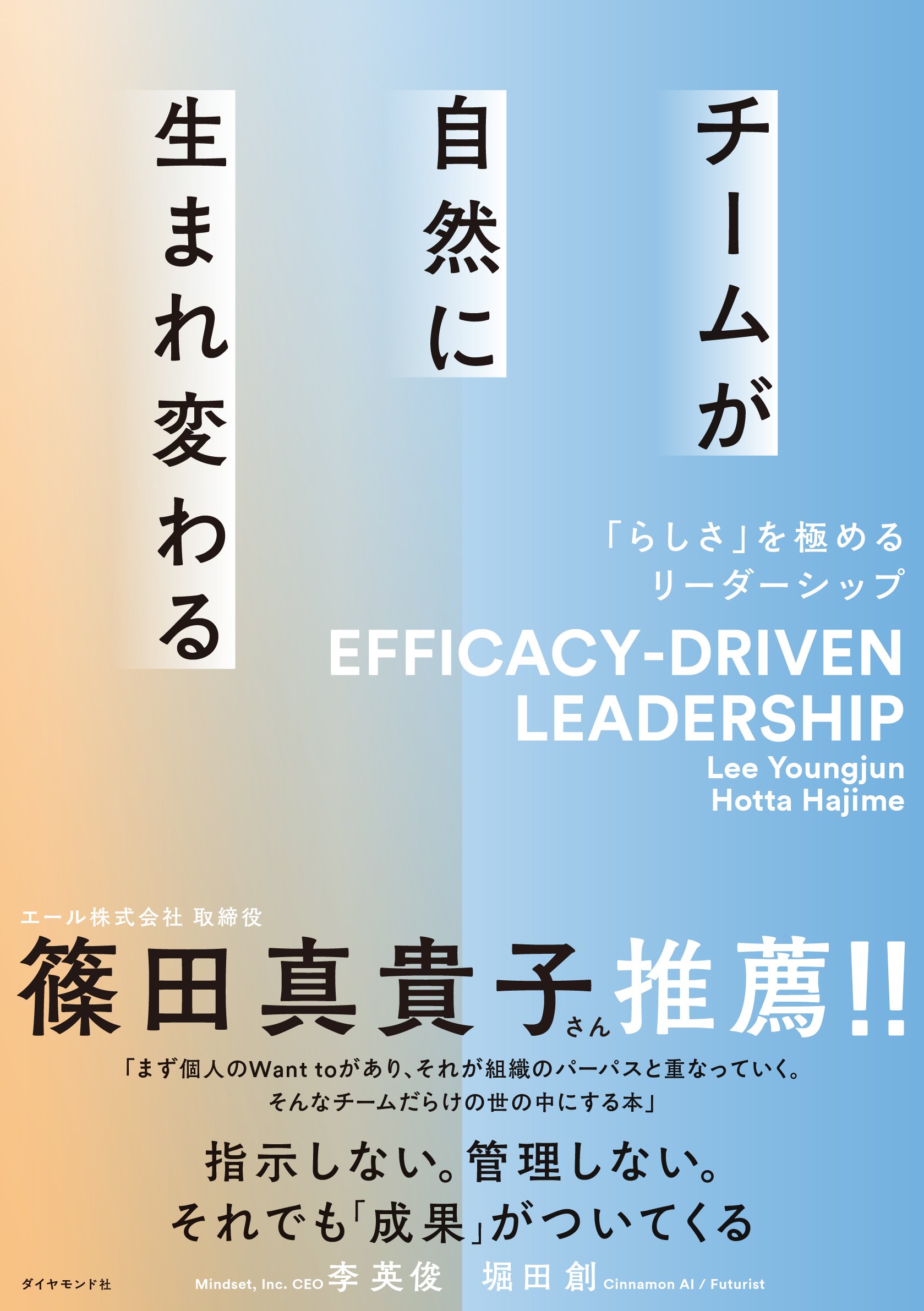

篠田真貴子さんが絶賛した『チームが自然に生まれ変わる──「らしさ」を極めるリーダーシップ』。新時代のリーダーたちに向けて、認知科学の知見をベースに「無理なく人を動かす方法」が語られた一冊だ。

リモートワーク、残業規制、パワハラ、多様性…リーダーの悩みは尽きない。多くのマネジャーが「従来のリーダーシップでは、もうやっていけない…」と実感しているのではないだろうか。

部下を厳しく管理することなく、それでも圧倒的な成果を上げ続けるには、どんな「発想転換」がリーダーに求められているのだろうか? 同書の内容を一部再構成してお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

認知を「リバウンド」させない工夫

──アファメーション

自分自身にせよ、他人にせよ、あるいは、一定規模のチーム・組織にせよ、なんらかの「行動変容」を引き起こしたいのであれば、まずはその人・組織の根底にある「内部モデル(=ものの見方)」そのものを更新しなければならない。

いくら「努力」して行動を変えようとしても、人には「元どおり」になろうとする心理的ホメオスタシスが働くからだ。

内部モデルを変えるときには、まず「Have to(=やりたくないけれど、やらねばならないと思っていること)」を捨てていくことが必要になる。

そこでカギになるのが、「決断」という手法だった。

これについては以前の記事でも紹介したとおりだ。

とはいえ、たとえいったん決断を下して、これまでのHave toを捨てられたとしても、必ずしも安心はできない。

あなたが「それまでの現状」に没入していたのは、社会のなかにそれを強いるような圧力が存在しているからだ。

VRが生み出す仮想世界の臨場感が、ゴーグルを外した途端に消えてしまうのと同じように、真のWant toによって生み出した「新しいゴール世界」の臨場感は放っておけば次第に薄れていき、「元の現実」へと戻ろうとする心理的ホメオスタシス(恒常性)が復活してしまうことがある。

これを避ける意味でも、「現状の外側」への没入を「維持」する工夫が必要だ。

よくあるのが「決断を他人に宣言する」「ゴールを復唱する」などの行為だ。

それ以外にも、「目標を紙に書いて、部屋の見える場所に貼っておく」というよくあるやり方も、「現状の外側」への臨場感を維持する手段として一定の有効性がある。

自分の決断をあえて口に出して語ったり、文字として視覚化したりすれば、「その未来があたりまえにやってくる」という認知モデルが脳内で強化されていくからだ。

経営者が自社の経営理念を社員に繰り返し語ったり、スタートアップの起業家がいわゆる「ピッチ」で自社の未来像を投資家に向けてプレゼンしたりするのにも、同じような効果が認められる。

これらは本来、他者を自分のゴール世界に巻き込むことを目的としたアクションではあるが、「自分が実現したい世界」を何度も語り、その言葉を磨き上げていくうちに、ほかでもなく当人がその世界への没入度を高めていくことになる。

それ以外におすすめな方法が「アファメーション」だ。

アファメーションとは、ゴール世界への没入を一発で呼び起こす言葉である。

それを唱えることでゴール世界への没入が高まるなら、どんなフレーズでもかまわない。

それを決めたら、ふだんの身の回りにその言葉を埋め込んでいこう。

たとえば、「プロフェッショナルのマーケターとして活躍したい」という想いを持っている人であれば、PCのログインパスワードを「iamamarketinggenius」と設定してみるのはどうだろうか。

すると、PCを開いて何か作業をはじめるたびに、毎回、「私は天才マーケターだ」と自分に言い聞かせることになる。

頭のなかで想像を膨らませるだけでなく、無自覚のうちに行っている日常のルーティンのなかにアファメーションを組み込んでいこう。

リアリティを感じるプロセスにおいて、脳はそれが現在のことなのか、未来のことなのかを区別しない。

「現状の外側」があたりまえになるような認知環境をデザインし、自分の内部モデルをゴール世界にできるだけ近づけていくのだ。

逆に、ゴール世界への没入を妨げるような要因は、なるべく遠ざける必要がある。

「現状の外側」にあるゴールを設定したとき、あなたのまわりには「そんなことできるはずがない」「そんなゴールは現実的じゃない」という「アドバイスもどき」をしてくる人が現れるかもしれない。

コーチングの世界などでは、こういうキャラクターは「ドリームキラー」と呼ばれ、敵視されている。

エフィカシー・ドリブン・リーダーシップにとっても、ドリームキラーはできるかぎり遠ざけるべき存在だ。

彼らの「助言」は、新しいゴール世界への没入を邪魔して、元のホメオスタシスが猛威を振るう世界に引きずり戻す作用を持つからだ。

以上のプロセスを丁寧に実行していけば、あなたの人生を通底する「真のWant to」が少しずつ顔を出してくる。

「これのためになら、いくら時間を費やしてもいい!」「本当はずっとこれをやりたかったのだ!」──心からそう思えるものは、誰にでもある。

ただ、これまでのあなたは、それに目を向けられないでいただけだ。

そして、その「真のWant to」を見つめているあいだだけは、「これならやれるかも……」「自分にもできる気がする……!」というわずかな手応えが感じられるのではないだろうか?

その感覚こそがエフィカシーだ。

最初はどんなに小さな種火でもかまわない。

あとはそれを大きく育てて、さらにはチーム・組織に広げていきさえすればいいのだ。

次回以降はそのための準備プロセスを紹介していくことにしよう。