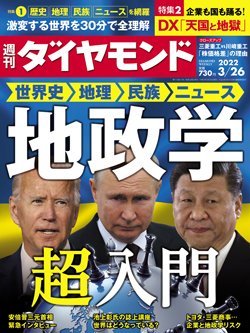

ランドパワーのロシア・中国が

シーパワーの米国と同盟国に挑戦

ランドパワーの国は内陸に勢力を有し、支配領域の拡大を目指す。ロシアや中国、ドイツ、フランスなどがこれに分類される。

一方シーパワーは、基地や港の整備でネットワークを構築して権益を守る。世界の秩序は、海洋と大陸ですみ分けることで維持されるというのが、地政学の分かりやすい考え方だ。

この理論でウクライナ侵攻の背景も理解できる。

陸続きの領域を拡張したい大陸国家のロシアと、NATO(北大西洋条約機構)というネットワークでヨーロッパ大陸における影響力を維持したい米国。この両国の均衡が崩れたのが、ウクライナというロシアとNATO領域の間の「緩衝地帯」だったわけだ。

歴史を振り返れば、地政学の考え方が役に立たないように見えた時期がある。それは東西冷戦期だ。共産主義・社会主義という政治イデオロギーが強烈な影響力を持ち、地政学的なものを上回った。

冷戦終結から約30年がたち、イデオロギーがほとんど意味を成さなくなった今、地政学的な振る舞いが亡霊のようによみがえっているのだ。

ロシアの暴挙は、決して許すことはできない。日米欧はロシアに対し厳しい経済制裁を加えるし、今後はロシアを支援する国にもその制裁範囲が広がるだろう。国際情勢に詳しいジャーナリストの池上彰氏は、ロシアの動向を基にするとウクライナ危機は今後半年以上に渡って続くと懸念した上で、「制裁による世界経済の減速があっても、自由と民主主義を守る上でのコストとして覚悟しなければならない」と指摘している。

ウクライナ侵攻後の世界は、陸と海の両勢力の間で、音を立ててきしみ続ける。この環境の中で、戦後の日本で長くタブー視されてきた「禁断の学問」地政学は、現代人に必須の学問となりそうだ。