TVやネットで動物の絶滅に関するニュースを目にすると、「守ってあげたい」と本能的に感じる人は多いだろう。実際、自然保護の現場では、動物の絶滅を防ごうとさまざまな取り組みが行われている。

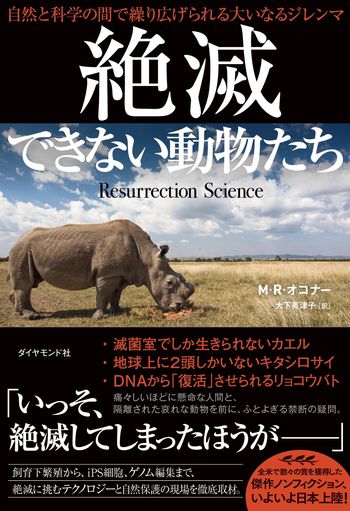

しかし、絶滅種を人間の技術で蘇らせたり、絶滅しそうな動物を保護して繁殖させたりするのは、本当に「正しい」行為なのだろうか? そんな問いに正面から切り込んだのが、米国のジャーナリスト、M・R・オコナー氏の著書『絶滅できない動物たち』だ。

本書は、「絶滅を防ぐことは『善』なのか?」という倫理的な問題に焦点を当てた異色のノンフィクションで、Twitterでもたびたび話題を呼んでいる。本稿では、本書の内容の一部を抜粋・編集し、ネアンデルタール人を蘇らせる「驚きの計画」を紹介する。(構成/根本隼)

Photo:Adobe Stock

Photo:Adobe Stock

抜群にぶっ飛んでいる「脱絶滅の可能性」

あらゆる脱絶滅の可能性のうち、抜群にぶっ飛んでいて、魅力的で、ひときわ象徴的でもあるのは、わたしたち人間のいちばん近い親戚であるネアンデルタール人をいつの日か蘇らせることでないだろうか。

わたしたちがネアンデルタール人に関心を示したのは、1856年にドイツで彼らの化石が発見されたことがきっかけだ。(中略)20世紀初めには、ネアンデルタール人を主人公にした小説が登場し、この絶滅したわたしたちの親戚と、彼らが蘇るかもしれないという可能性の魅力が色あせないことを見せつけた。

1958年にアイザック・アシモフは「停滞空間」という短編を発表した。4歳のネアンデルタール人の少年が、誘拐されて21世紀に連れてこられるという設定だ。1984年の映画『アイスマン』は、北極の氷から解凍されて現代に蘇ったネアンデルタール人の物語だ。

ここ何十年か、人間の進化上の親戚との邂逅は、地球外生命体の存在やタイムトラベルに勝るとも劣らないくらい胸躍る可能性だった。

ネアンデルタール人の「復活」という人気のアイデア

つい最近では、ネアンデルタール人の復活という根強い人気があるアイデアを、ほかでもないハーバード大学の科学者ジョージ・チャーチが口にした。ドイツの雑誌『デア・シュピーゲル』の2013年のインタビューで、チャーチはネアンデルタール人復活の可能性に言及し、彼らの遺伝的多様性を現代に導入することが社会的なリスクを回避する戦略になる、という持論を披露した。

チャーチは、今のわたしたちの人口規模からすると直観に反しているように聞こえるが、現生人類はチンパンジーやペンギンなどの多くの種と比べて、遺伝的多様性がずっと低い事実にも触れた。

「人間の親戚」の復活は、もはやSFではない

「ネアンデルタール人が復活したら、自分たちの新しい文化を創造し、一大政治勢力にさえなるかもしれない」。自著『再創造(Regenesis)』でチャーチはこう書いている。

「問題は、サーカスの見世物としてではなく、遺伝的多様性を向上させるための集中的で科学的な試みの一環として、絶滅したネアンデルタール人のゲノムを世界の遺伝子プールに再導入し、ネアンデルタール人を復活させる義務があるかどうかだ」

ネアンデルタール人を復活させる技術は、リョコウバトを復活させる技術とほぼ同じだ。最もネアンデルタール人に近いもの(現生人類)の物理的なゲノムからまず始めて、ネアンデルタール人のゲノムを操作して復活させる。ネアンデルタール人は遺伝学者が最初に研究対象とした絶滅種のひとつだった。

チャーチは、将来、ネアンデルタール人のクローン作成を実行するかどうかを決めるために、議論する必要があると思っている。遺伝子技術とその可能性に対するチャーチの理解は、確実に一般人の先を行っている。

彼にしてみれば、迅速で手頃なゲノム工学の時代はすでに到来しており、ネアンデルタール人が蘇る未来はもはやSFの領域ではない。

(本稿は、『絶滅できない動物たち』より一部を抜粋・編集したものです)