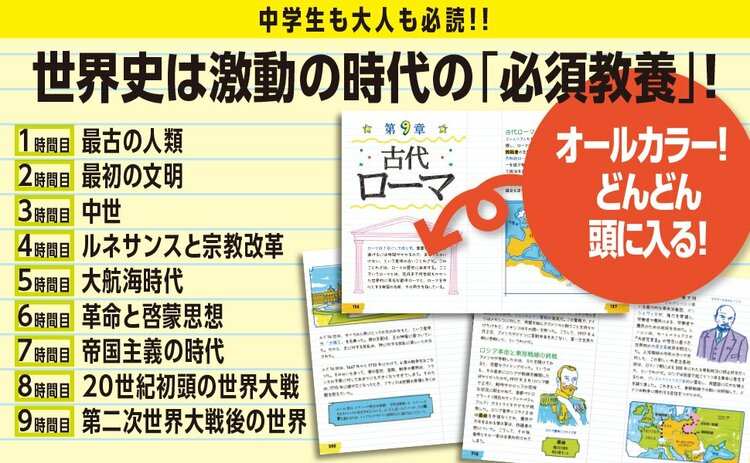

全世界で700万人に読まれたロングセラーシリーズの『アメリカの中学生が学んでいる 14歳からの世界史』(ワークマンパブリッシング著/千葉敏生訳)がダイヤモンド社から翻訳出版され、好評を博している。本村凌二氏(東京大学名誉教授)からも「人間が経験できるのはせいぜい100年ぐらい。でも、人類の文明史には5000年の経験がつまっている。わかりやすい世界史の学習は、読者の幸運である」と絶賛されている。その人気の理由は、カラフルで可愛いイラストで世界史の流れがつかめること。それに加えて、世界史のキーパーソンがきちんと押さえられていることも、大きな特徴となる。

そこで本書で登場する歴史人物のなかから、とりわけユニークな存在をピックアップ。今回はジュネーブの宗教改革者ジャン・カルヴァンを取り上げる。市民に厳格すぎる規律を求めたカルヴァンは、一体どんな人物だったのか。著述家・偉人研究家の真山知幸氏に寄稿していただいた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ルターと並び称されるカルヴァン

この免罪符を買えば、罪に対する罰から逃れて天国にいける――。

時のローマ教皇レオ10世がそんな贖宥状(免罪符)の販売を許可。教会が売りさばく様子を観て、ドイツの修道士マルティン・ルターが異議を唱えた。

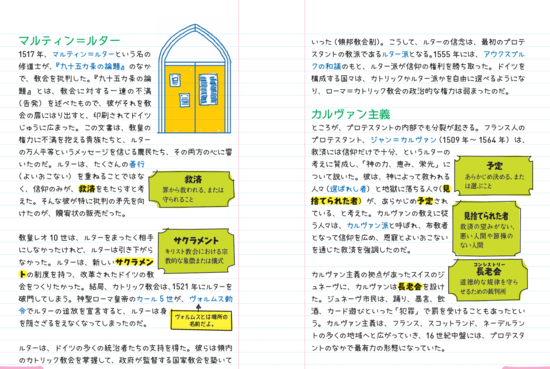

ルターは1517年、『九十五カ条の論題』のなかで腐敗したカトリック教会を批判。「人は信仰によってのみ義とされる」と唱え、その信念が最初のプロテスタントの教派「ルター派」となっていく。

そんなルターの考えに賛同しながらも、より革新的な思想を持って、宗教改革を行ったのが、フランス出身の神学者ジャン・カルヴァンである。

ダンスをするだけで罪になる?

カルヴァンの思想のどこがそれほど新しかったかといえば、カトリックでは罪とされていた「蓄財」を認めたばかりか、むしろ「お金儲け」を推奨したことにある。

そんなカルヴァンの教えは当時、経済危機に陥っていたジュネーブからフランス、オランダ、イギリスと急速に広がっていくことになる。

その一方で、カルヴァンのあり得ない極端さが、厳しすぎるルールを設けることにもなり、物議をかもす。

ジュネーブに亡命したのちに牧師として活動したカルヴァンは、風紀を正すために、たわいもないことでも犯罪とみなした。犯罪とされた事件には次のようなものまであったというから、衝撃である。

「ダンスをした事件」

「説教中に笑った事件」

「70歳の女性が25歳の男性と結婚しようとした事件」

「カルヴァンを風刺した歌を歌った事件」

別にいいじゃないかというものばかりで、いくらなんでも厳しすぎる。これでは市民も生きた心地がしなかっただろう。

しかし、お金儲けを奨励しながらも、カルヴァンがこれだけ厳しくしたのには理由があった。カルヴァンの波乱万丈な生涯をみながら、その思想のバックグラウンドを探っていこう。

大学で法学を学んだワケ

カルヴァンは1509年、北フランスのノワイヨンという街で生まれる。父は法律家で、法律事務所を持ち、司教の法律実務をサポート。

母は信心深い女性で、幼いカルヴァンを連れて地方の教会や修道院を回ることもあったという。

14歳でパリに出たカルヴァンは、寮生活を送り、神学や哲学を叩きこまれる。そこでルターの思想にも触れることになった。

パリ大学では神学を修めたカルヴァンだったが、オルレアン大学に移ると、父の望みで、主に法学を学んでいる。

というのも、父は当初、息子を司祭にすべく宗教を学ばせようとした。ところが、次第に教会と不仲になったため、息子が神学に傾倒することを望まなくなり、自分と同じ法律家の道を歩ませようとしたのである。

冷酷な教会への不信感

1531年、そんな父に死が迫ってきた。危篤状態だと聞いて、カルヴァンは故郷へと急ぐ。

しかし、帰省したカルヴァンは驚愕する。教会関係者と仲違いしていた父は、破門の刑を受けていた。その罪が、臨終間近の今でも許されないというのだ。

そして父がいざ死を迎えても、墓地に遺体を埋葬することすらも渋られて、カルヴァンは苦心することになる。

教会への不信感を募らせたカルヴァンだったが、一方では、大学で学ぶにあたって、教会から経済的な援助を受けていた。その矛盾がなお一層、カルヴァンを苦しめることになった。

ヒューマニズムに傾倒

父の死後、再びパリに出て行くが、法律の勉強にも身が入らなくなったカルヴァン。古典文学を集中的に学ぶようになると、宗教や権力の束縛から人間性を解放すべきだとする、ヒューマニズムに傾倒していく。

そして、ローマ時代の哲人セネカがキリスト教を迫害する暴君ネロに慈悲の心を持つように促した『寛容論』に、カルヴァンは注目。

『寛容論』の注解を執筆して出版するという、ヒューマニストとしてふさわしい業績を残している。

カルヴァンがのちに容赦なく市民を処罰したことを思えば、意外な一面かもしれない。

だが、父がカトリック教会と仲違いしたという理由だけで、死体の埋葬さえ困難になったことを思えば、人道主義に走るのも理解できる。

しかも、当時、プロテスタント派は厳しい弾圧を受けていた。カトリック教会の権力を疑問視するカルヴァンとしては、人間が既存の権力から解放されるべきだと考えたのも無理はないだろう。

「突然の回心」

そんななか、24歳のときにカルヴァンは「突然の回心」を経験する。これ以降、福音主義者、つまり、プロテスタントとして生きていくこととなった。

きっかけはよくわかっていないが、その瞬間をこんなふうに振り返っている。

「神は突然の回心によって、年齢の割にはあまりにも頑なになっていた私の心を、屈服させて従順にならせてくれた」

そうは言っても前触れがなかったわけではない。カルヴァンは「以前から、久しく、私の心を刺す針があった」とも言っている。

父の死に際する教会の態度への絶望や、ルター派への弾圧……従来のカトリックに対する違和感が積み重なったことで、カルヴァンはプロテスタントへと駆り立てられたのだろう。

大著で名を馳せる

プロテスタントへの迫害を逃れるべく、カルヴァンはフランスを離れて、スイスの都市バーゼルへ。

バーゼルの地で大著『キリスト教綱要』を発表している。

その反響は大きく、26歳にしてカルヴァンの名は、プロテスタントの理論派として広く知られるようになった。

その後、カルヴァンはイタリアのフェラーラやフランスのパリなど点々とした。1536年には、スイスのジュネーブに宿をとっている。そのことで、カルヴァンの人生が大きく動き出すことになる。

自分の生活のことだけを考えているのか

ジュネーブに立ち寄ったカルヴァンを歓迎したのは、牧師のギョーム・ファレルだ。

ファレルは、カルヴァンの『キリスト教綱要』を高く評価し「宗教改革に力を貸してほしい」と熱望。

ただ研究がしたかっただけのカルヴァンは断るが、ファレルからこう喝破されてしまう。

「君は自分の静かな生活のことだけを考えているのか。それならば、私は全能の神の御名によって宣言する。君の研究生活とは口実にすぎない」

このときカルヴァンは27歳で、一方のファレルは47歳だった。

カルヴァンが唱えた「予定論」とは?

ファレルの熱意にほだされて、カルヴァンは協力の要請を快諾。ジュネーブの教会で聖書の講義を始めることになる。

だが、常に理想のあるべき姿を求め、故郷も捨てて、自分にも厳しかったカルヴァンからしてみれば、一般市民の意識があまりに低いように思えてしまう。

カルヴァンは、神によって救われる「選ばれし者」と地獄に落ちる「見捨てられた者」があらかじめ決まっているという「予定説」を提唱。

そして、自分がどちら側なのかは「仕事に励んで成功するかどうか」で確かめられるとした。

つまり、カルヴァンは前述したように、カトリックが罪とした「蓄財」をむしろ推奨し「働くことはよいことだ」とした。

資本主義を発達させた点で、宗教家として、カルヴァンは極めて特異な存在だといえよう。

市民から反発されてジュネーブ追放

勤労を奨励したカルヴァンは、市民の生活を立て直す必要があると考えた。

そこまではよかったが、徹底的にやらねばと思い込んで、破門の刑を重視。新教への信仰の告白を市民に強制することまでしたのである。

カルヴァンの厳しい戒律は、ジュネーブの市政府から賛同されるものの、不満を持つ反対派が続出。

ファレルとともに、市民から川の中に投げ込まれてしまった。命の危険にも晒されながら、ついにはジュネーブから追放されている。

復帰するなら「殺されるほうがマシ」

カルヴァンからすれば、頼まれて引き受けたのに、追放されるとは、理不尽極まりないと感じたことだろう。バーゼルに逃れて、今度こそゆっくりすることを決意している。

だが、数年後、ジュネーブでは、カルヴァンやファレルを支持したギーエルマン派が台頭。次第にカルヴァンのジュネーブ復帰を求める声が高まっていく。

追放しておきながら、何をいまさら……とカルヴァンは、ファレルへの手紙で拒否反応を示している。

「あの拷間部屋で苦しめられるよりかは、むしろひと思いに殺されるほうがましです」

神学者を火刑に

それでも、使命感の強いカルヴァンのなかには、身勝手な要請への反発と同時に「自分の人生を自分のためだけに生きるわけにはいかない」という思いも湧き上がっていた。

「自分が自分自身の主ではないということを思い出すので、私の心を、生贄として屠られたものとして主に捧げます」

カルヴァンはジュネーブへの復帰を決意。

現場に戻ると、カルヴァンはまたもや徹底的に市民の意識を変えようとする。

冒頭で記したように、時にはあまりにも厳格な理由で、市民を締めつけていった。

スペインの神学者ミカエル・セルヴェトゥスにいたっては、ジュネーブに立ち寄った際に捕らえられ、生きながら火刑に処されている。ミカエルが、カルヴァンの『キリスト教綱要』への批判を行っていたからだ。

ジュネーブ大学の設立

カルヴァンによる粛正行為は、批判されてしかるべきものだ。

だが、「わざわざ追放した人間を呼び戻すのだから、それなりの覚悟はあるのだろう」と、カルヴァンが考えたとしてもおかしくはない。

また、当時のジュネーブの状況を思えば、厳しいカルヴァンにうんざりしたとしても、彼の存在が必要だった事情もよくわかる。

ジュネーブでは、ペストが蔓延するなかで、食糧危機ととともに、それに伴う物価の容赦ない上昇が、市民の生活を直撃していた。

ぜいたくを避けて、勤労に励む必要性は、カルヴァンがジュネーブに来る前から叫ばれており、カルヴァンはそれを徹底したにすぎなかったのである。

カルヴァンの功績は教育面にも及んでいる。1559年にはジュネーブ大学を設立。プロテスタント神学を研究し、宣教師を養成する――。そんな自分の理想通りの教育環境をカルヴァンは実現させた。

カルヴァンは54歳のときに肺結核で死去。

24歳で回心してから、30年にわたって宗教革命に身を投じてきたことになる。極端すぎる男の壮絶な人生にピリオドが打たれた。

世界史を学ぶ醍醐味

カトリックとプロテスタントの違いを踏まえるのは言うまでもなく重要だが、プロテスタントにも様々な考え方がある。資本主義社会の理論的基盤となったカルヴァンの考え方は、極めてユニークだ。

そんな観点も含めて、16世紀の宗教改革を改めて整理することは、他国のバックグラウンドを理解することにもつながるだろう。

『アメリカの中学生が学んでいる 14歳からの世界史』を読み、世界史の流れと重要人物を押さえて、気になった人物を深掘りしていく。

そんな世界史の学び直しを行っておけば、世界各国の事情を踏まえた、多角的な視点を持つことができるはずだ。

【参考文献】

渡辺信夫『カルヴァン』(清水書院)

小平尚道『カルヴィン』(日本基督教団出版部)

J.D.ベノア『ジァン・カルヴァン――生涯・人・思想』(森井真訳・日本基督教団出版部)

渡辺一夫『フランス・ルネサンスの人々』(岩波文庫)