日本経済再生の切り札として、新しい産業の創出、スタートアップ企業の活性化はもう何年もの間、言われ続けている。これまでもさまざまな施策が実施されてきたが、資金供給量が増えていることを除けば、目立った成果を上げられていないのが実情だ。何をどう改善していけばよいのか。東証プライムの現役社長でもあり、投資家でもある佐藤秀哉氏の『パラレルアントレプレナー』(ダイヤモンド社)には、そのヒントが隠されている。

強化が進むスタートアップエコシステム

2022年3月期決算では、東京証券取引所に上場する企業の約70%の企業が増益、最終利益の合計では過去最高を更新。さらに、財務省が9月1日に公表した4~6月期の法人企業統計(財務省)でも、四半期統計を取り始めた1954年以降、全産業(金融・保険業を除く)の経常利益は過去最高を記録した。

しかし、円安に支えられた面も大きく、また海外へ生産拠点の移転が進んでいる今日、大企業の上げた利益が日本経済に必ずしも還元されるわけではない。厚生労働省が9月6日に発表した7月の毎月勤労統計調査によれば、前年同月比の実質賃金は4月以降マイナスが続いている。既存企業による日本経済の活性化の構造的な限界を示しているともいえる。

現状の打開策として鍵を握るのが、スタートアップ企業の活性化である。2018年6月、経済産業省は世界で戦えるスタートアップ企業を選抜・育成・支援するJ-Startupを発足。岸田政権においては2022年を「スタートアップ創出元年」として、5カ年計画の策定を進めている。経団連もこの3月に2027年までにスタートアップ企業の数を現在の10倍にあたる10万社、ユニコーン(企業価値10億ドル以上の未上場企業)の数も同じく10倍の100社に増やす目標を掲げている。

国も経団連も方針に大きな違いはない。起業家マインドの育成、資金調達額の拡大、行政手続きの簡便化、オープンイノベーションによる大企業との連携、公共調達によるスタートアップ企業の活用などを通じて、スタートアップエコシステムを抜本的に強化しようというものである。

このスタートアップエコシステムについて、『パラレルアントレプレナー』は多くの示唆を与えてくれる。著者の佐藤秀哉氏は東証プライム上場する株式会社テラスカイの現役社長であり、スタートアップ企業のシード期から経営に伴走して上場に導く投資家でもある。そして、独自のエコシステムを確立し、スタートアップ企業を次々に上場に導いているのだ。

ビジネスの種を自ら捲くパラレルアントレプレナー

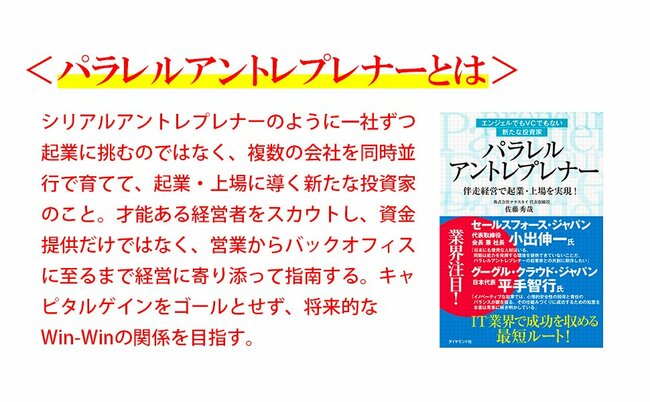

初めにパラレルアントレプレナーについて説明しよう。パラレルアントレプレナーとは、ひとつの企業を創業して上場させた後、次の企業を創業して上場させるシリアルアントレプレナーに対する著者の造語で、複数のスタートアップ企業の起業から上場に至るまで、並行(parallel)して伴走・支援していく新たな投資家のことである。スタートアップ企業を創出する量、スピード感、資金や営業等の支援など、国や経団連の目的に対する一つの答えともなるものだ。

具体的には、設立時にはパラレルアントレプレナー(著者およびテラスカイ)が出資額の半分以上を原則負担し、スタートアップ企業は連結子会社としてスタートを切る。このとき、スタートアップ企業の社長をパラレルアントレプレナーとの関係性から“バディ”と呼び、パラレルアントレプレナーである著者は社外取締役として経営に伴走する。具体的には、スタートアップ企業が直面する営業や人材確保、バックオフィスなどの障壁を、テラスカイのリソースも活用しながら、事前に解決していく。

もちろん、上場時にはバディも創業者利益を受け取る。そのまま、テラスカイグループに留まるかどうかは双方の意思次第であるが、いずれしても強いつながりを持ち続けることを前提としている。

2019年2月にサーバーワークス(現プライム市場)、2022年2月にBeeX(現グロース市場)、そしてこの9月にキットアライブ(アンビシャス市場)が上場を果たしたほか、他7社がテラスカイグループ企業の一員として成長を続けている。

エンジェルやVCと、パラレルアントレプレナーでは異なる点は多々あるが、その中でも最大の特徴は、パラレルアントレプレナーは自らがビジネスチャンスを見つけ出し、社長(=バディ)も自らスカウトすることだ。つまり、パラレルアントレプレナーの活動は、スタートアップ企業のシード期以前からスタートする。

目利きをするうえで、テラスカイがクラウドインテグレーションの分野の先頭を走っていることが、大きなアドバンテージになっているという。他社よりも顧客の相談件数も当然多く寄せられ、また業界関係者から情報の最速でもたらされる。その結果、他者よりも先んじてかつ高い精度で、業界の将来を見通すことができるからだ。

また、著者は元IBMのトップ営業マンでもある。1990年代後半の「オフコン」から「クライアントサーバー」へのパラダイムシフトにより、瞬く間にIBMは負け組へと転落した。一つのビジネスの衰退と、新しいビジネスに切り替わっていく過程を体感してきたことも、目利きに役立っているという。

寡占化が進んでいる市場に、スタートアップ企業が入り込む余地はない。一方、パラダイムシフトにおいては、既存企業は現在のビジネスが足かせとなり、変革スピードが遅れる。スタートアップ企業が市場に参入するチャンスはこのとき急拡大する。

著者は、オフコンの衰退期である1999年、世界にまだ「クラウド」という呼び名がなかった頃、セールスフォース・ドットコムの創業者であるマーク・ベニオフと出会い、デモンストレーションを見えせてもらったという。その設計思想の素晴らしさにクラウド・コンピューティングの時代が来ることを確信し、同社日本法人へ転職。そして、テラスカイの起業へとつながっていった。

セールスフォース在籍当時、日本のある大手通信系企業の幹部がセールスフォースを評して、時間さえあれば自分たちの手でもっとよいモノを作れると豪語していたのを記憶しています。しかし、ついにその会社からも、日本のどこからも、セールスフォースをしのぐサービスは現れませんでした。(73ページ)

日本企業が世界と戦うには、スタートアップ企業等を支援する以前に、こうした驕りをいったん捨て去る必要があるだろう。

スタートアップ企業の成功に求められる支援側の覚悟

書籍『パラレルアントレプレナー』では、スタートアップ企業を成功させる条件として、バディ(社長)選びの重要性についても説いている。前出したこの9月に上場したキットアライブは札幌の企業であり、社長は地元のIT系企業の元会社員である。著者がとある席で出会い、初めはテラスカイのチームリーダとして転職に誘ったという。ところが、話せば話すほど、その能力と人柄にほれ込み、じつに5年の歳月をかけて口説き落とし、設立に至っている。

能力があることは絶対的な前提条件です。(中略)能力があっても、自分たちの力で頑張って伸ばしていく意欲がなければなりません。少なくともコアな技術力において優秀な仲間たちを集められる、経営者としての人望と情報力も必要です。以上の条件を備えた上で、誠実な人柄でなければなりません。(124ページ)

上場の目的は人や企業によってそれぞれだが、顧客との信頼関係がベースとなるBtoBビジネスにおいて、上場をゴールとしていた創業者利益目当ての経営者は、事業を成功に導くのは難しいという。

支援体制の整備は不可欠だが、スタートアップ企業の成否の鍵となるのは、結局は事業を展開する「人」である。2019年に衣服の自動折り畳みロボットで知られるセブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズが経営破綻した。同社はパナソニックや大和ハウス工業などをはじめ100億円以上の資金を調達し、経済産業省からも有力新興企業「Jスタートアップ」に認定されたユニコーンを期待される企業だった。しかし、それだけの資金を集めながら、出資者から商品の市場性に確信を持ってもらえず、技術的な問題を解決するまでの猶予期間を十分に得られない形で力尽きた。

また、今年5月には、同じく未来のユニコーン企業と見られていた、新電力ベンチャーのパネイルが約61億円の負債を抱え、民事再生法の適用を申請した。要因は一つではないが、東京電力エナジーパートナーと立ち上げた合弁会社への、パネイルの当時のCTO(最高技術責任者)の移籍問題などによる経営トラブルが影響したといわれている。

パラレルアントレプレナーの重要な目的のひとつは、バディの成功です。上場は当然として、その先も成長し続けられるよう一緒に会社を作り、共に成功したいと思っています。私たちにとっても、自分たちの手だけでは追い切れない部分を任せられる経営者を、全力でサポートすることに大きなメリットがあります。(103ページ)

経団連が、あえて未上場企業のユニコーンを増やすことを目標に掲げたのは、出口戦略として安易にIPOし、投資家に経営を左右されることがないようにするためだろう。世界と渡り合えるビジネスをじっくりと育ててほしい、そうした思いがあるはずだ。その目的達成のためには、投資を受ける側にも、支援する側にも相応の覚悟が求められる。