月々の支払いは年金だけが頼りなのに

施設の食費や管理費の値上げがつらい

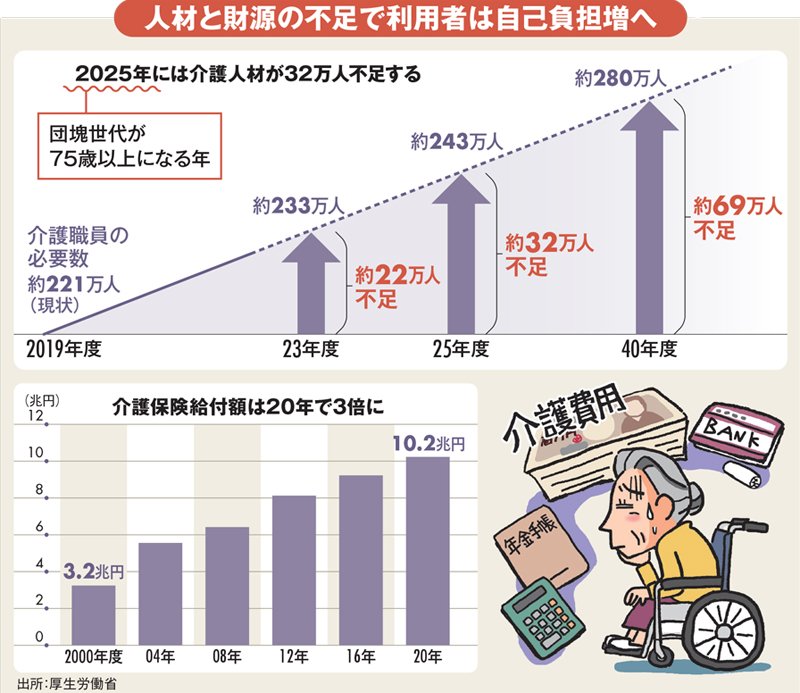

人材や財源が慢性的に不足するなか、2025年には団塊世代のすべてが75歳以上の後期高齢者になる。厚生労働省は、要介護者は600万人を超え、介護職が32万人不足すると予測している。

高齢者の核家族化は、介護難民を増やす要因となるかもしれない。厚生労働省の調査によれば、65歳以上の「おひとりさま」は742万人、夫婦のみの「おふたりさま」も700万世帯に及ぶ(2021年)。

最近の傾向として、配偶者の死別後、子どもがいてもそのまま一人で暮らす高齢者が多い。予備軍を入れると1000万人を超える「おひとりさま」は、介護が必要になった時に資金的な余裕がなければ、料金が安い施設への入居しか選択肢はなくなる。

救いは、費用の安い特養が入りやすくなっていることだろう。

2015年に入居条件を要介護3以上に限定したことから、入居期間が短くなり、数百人と言われた待機者もかなり少なくなった。大量の特養が建設された東京の西多摩地区では空きが目立ち、入居者の確保に苦戦を強いられているほどだ。

西多摩地区は立地に難があったが、今後は世田谷区、練馬区などでも東京都の補助金を頼りにした開設ラッシュが続く。親の介護に直面していて、親のお金が十分でないなら、真っ先に検討の対象にするべきだろう。

しかし、特養は要介護3以上の認定が必要で、個室タイプが少ない、なんとなく“施設感”が漂う、など抵抗感を持つ人もいるだろう。

そんな人には、介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)が検討の対象になる。特養並みの料金のホームから、入居金が数百万~数千万円のホームまで、選択の幅は広い。

金融資産や自宅の処分で5000万円以上を用意できる「おひとりさま」や「おふたりさま」なら、元気なうちに自立者向けの施設に入り、趣味やスポーツを通して仲間と余生を楽しむという道もある。

今年になって、施設の入居者や入居を検討している人には、インフレの波が重くのしかかっている。主に、月々に支払う食費や管理費の値上げである。月の利用料を年金から払っている入居者には、とても切実な問題だ。「将来、払えなくなって退去を迫られるのはつらいから、といって入居をあきらめた方もいらっしゃいました」と、ある老人ホームの募集担当者が明かす。

親や自分の介護が必要になった時、資産や体の状態に応じて、どのような選択肢があるのか、知っておくことは大切である。頭がしっかりして体が動くときでないと、できない準備もあるからだ。