知る人ぞ知る問題解決メソッド、「問題解決の7ステップ」がついに書籍化する――。マッキンゼーで最も読まれた伝説の社内文書「完全無欠の問題解決への7つの簡単なステップ」の考案者であるチャールズ・コン氏みずから解説する話題書『完全無欠の問題解決』(チャールズ・コン、ロバート・マクリーン著、吉良直人訳)が注目を集めている。マッキンゼー名誉会長のドミニク・バートンは「誰もが知るべき、誰でも実践できる正しい問題解決ガイドがようやく完成した」と絶賛、グーグル元CEOのエリック・シュミットも「大小さまざまな問題を解決するための再現可能なアプローチ」と激賞している。本書では、「自宅の屋根にソーラーパネルを設置すべきか」「老後のためにどれだけ貯金すればいいか」といった個人の問題や「販売価格を上げるべきか」「ITの巨人に訴訟を挑んでいいか」といったビジネス上の問題から、「HIV感染者を減らすには」「肥満の流行をどう解決するか」といった極めて複雑なものまで、あらゆる問題に応用可能なアプローチを紹介している。本稿では、本書より内容の一部を特別に公開する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「ゲーム理論」をビジネスに活用する

複雑な問題に対応するための道具箱の中で、もう1つ強力なツールがゲーム理論である。ビジネスや人生における競争的な状況とは、自分の行動が他のプレイヤー(ここでは敵対者または対戦相手と呼ぶ)に影響を及ぼしたり、影響を受けたりすることを意味する。

たとえば、あなたの戦略は、積極的に競争するか、それとも(独占禁止法で許可されている範囲で)協力するかを選択する必要がある。こうした戦略的な動きは、時には数時間、数日、数年にわたって繰り広げられる。

私たちは、ゲーム理論に基づき、ロジックツリーを用いて、自社の選択と競合他社の選択を検討する。対戦相手の動きにどのように対応すべきかを評価するために、通常はチームを攻撃側と防御側に分けてシミュレーションを行い、相手チームが対応しなければならない一連の動きを作成する。1日のワークショップで18ヵ月分のやり取りをカバーする場合もある。

次に私たちは、事業部のリーダーを呼び、自社の動きと相手方の反応、そしてそれぞれが最善の戦略を追求することで得られるであろう報酬について考えてもらう。ゲーム理論家は、最小の利得を最大化する、または逆に最大の損失を最小化するような結果を選択する戦略を、ミニマックスやマクシミニといった用語を使って説明する。

こうした理論は、本書でお伝えできる範囲を超えた、対戦相手の立場になって競合他社の対応を練る正式なゲームの構成要素である。ゲーム理論は、難しい競争や敵対的な問題解決の場面で使うのに適したツールなのである。

小さな研究機関でも、ITの巨人に訴訟を挑んでよいか?

もしあなたが、ビジネスパーソンの人に「裁判をするべきか」と問いかけたら、答えは通常「いいえ」である。裁判をするということは、結果についての不確実性が伴い、裁判で長い執行時間を過ごさねばならず、それに多額の費用が予想される。

しかし、法廷で闘うことが理にかなっている場合もあり、ゲーム理論の考え方は、この決定を下すのに役立つフレームワークなのである。マイクロソフト、インテル、デル、HPなどの世界最大級のテクノロジー企業を相手に、CSIROというオーストラリアの小さな政府研究機関がWiFiの特許を守り、成功した例を考えてみよう。

この事件は、最初は受動的で、次第に攻撃的になっていく一連の流れで展開された10年以上にわたる物語である。この戦略によりCSIROには4億ドルが支払われ、その資金はオーストラリアの国益を守るための追加的な研究資金として使われることになった。

CSIROは、WiFi技術には価値があり、その特許が侵害されており、適正な使用料を受け取る権利があると信じていた。一方、この技術を使用してきた巨大なハイテク企業は、CSIROが公的資金で運営されている研究機関であることなど、さまざまな理由から適切な譲渡価格はゼロであると考えていた。

CSIROのアメリカ政府へのブリーフィングでは、このように報告された。「CSIROは、この製品のライセンスを取得しようとした。2003年と2004年に、特許を侵害していると思われる製品を把握し、28社に手紙を送り、CSIROからのライセンス条件について協議するよう申し入れた。しかし、28社のすべてがCSIROからの提案を受け入れなかった[*1]」。

CSIROは、裁判で争うかどうかを決めなければならなかった。訴えるとなると、コンピューターとネットワーキングの分野で、資金を豊富に持ち、特許訴訟に深い経験を持つ手強い企業に直面しなければならない。

CSIROは、多額の法的費用と、好ましい結果が得られるかどうかの不確実性に加えて、ハイテク企業群から反訴を受けるかもしれないという潜在的なコストにも直面していた。一方では、この特許権を擁護しないと、今後アメリカで行おうとする取引に先例を作ってしまう。

彼らが裁判を起こす決断に至った経緯はこうだ。当時のCSIROの事業開発・商業化担当のエグゼクティブディレクターで、チャールズとロブの元同僚だったメルダッド・バハイは、この決断について次のように述べている。

「最初に戻って、私たちはまず、自分たちが追求できる主張を持っていると、自分自身に納得させなければならなかった。そのために約100万ドルを費やし、専門家に事前にアドバイスを受けた。次に、仮に私たちが勝訴した場合、いくら受け取ることができるかを見積もった。私の感じでは、その額は1億ドル以上、場合によっては10億ドル以上だろうと思った。そこに辿りつくには、最初の訴訟に1000万ドルを投じる必要があった。大雑把な試算によれば勝率は10%必要だったが、その程度なら軽く上回っていると感じた。また、訴訟費用が急増した場合でも、撤収する選択肢もあった。つまり、訴訟を放棄し、知的財産訴訟を専門とするグループに請求の全部あるいは一部を売却するという選択肢のことだ[*2]」。

こうして裁判の決断ができたところで、彼らが勝つためにどのようにゲーム理論を使ったのかを教えよう。

ITの巨人に勝訴する戦略をゲーム理論で立てる

ビジネスの競争戦略では、どこで、どのように競争するかということが、しばしば明暗を分ける。戦略は、市場セグメントに関する競合他社の選択と、コストと価値のどちらで競争するかを対比して描写されることが多い。

CSIROのWiFiの特許防衛は、競合他社の意図を知り、最高レベルの成功を得るために自社の動きを決めるという一連の流れとして、戦略が時間とともにどのように展開されるかを示す一例である。

CSIROの競争戦略は、自社のライセンス料を要求する手紙を書くという、競合の自主性に頼った受動的なアプローチが失敗し、ハイテク大手を相手にした訴訟へと変化した。さらに劇的なのは、どこで競争するかという戦略だった。

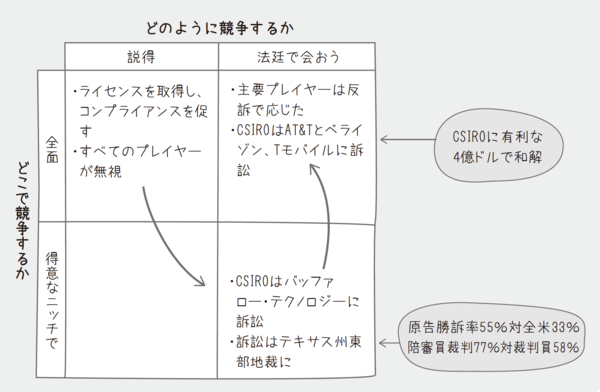

CSIROは、最初にどのプレイヤーをターゲットにするのかを決定する必要があった(図表1)。テストケースとして、バッファロー・テクノロジーという中小ネットワーク企業を特許侵害で訴訟することにした。

図表1 IT大手との訴訟戦略

図表1 IT大手との訴訟戦略

バッファローはアメリカの大企業ではなく日本企業で、アメリカでの特許訴訟の経験も少なく、当時は急速にWiFiに移行しつつあったネットワーク技術にほぼ全面的に依存していた。

CSIROの法律顧問たちは、アメリカ全土での特許訴訟の記録を調べ、訴訟成功の可能性を検討した。彼らは、テキサス州東部地区の連邦裁判所では特許権者の勝訴率がはるかに高く、原告の裁判所にかかる時間もはるかに速いことに注目した。今回のWiFiの事件を含む1995年から2014年の期間では、テキサス東部地区での原告の勝訴率は55%なのに対し、全米の勝訴率は平均33%だったのである。

また、陪審員裁判の原告勝訴率が、裁判員裁判よりも高い事実にも注目した。2005年から2009年の期間では、陪審員裁判の原告勝訴率は77%で、裁判員裁判の勝訴率は58%だった[*3]。

CSIROがバッファローに対して訴訟を起こした後、インテル、HP、マイクロソフト、デルなど他の特許侵害者からも反訴があった。CSIROは、この攻撃的な行動に対して、どう対応すべきかを決定しなければならなかった。CSIROは翌年、さらに8社を侵害者リストに追加することで対応した。間もなくCSIROは、14社に陪審員裁判を行うことになった。

彼らの度胸はこれに耐えて持続したが、HPが最初に折れて和解し、続いて他の13社が2億500万ドルで和解した。2009年にCSIROがAT&T、ベライゾン、Tモバイルに提起した訴訟は、特許が切れる1年前の2012年に2億2000万ドルで裁判前に和解が成立した。

裁判を起こす決断には、敵対者がどのように対応するのかを考慮に入れた問題解決アプローチが必要である。この場合、CSIROは、特許を実証するために、まず自社にとって有利な裁判所を選び、弱い敵を相手に選び、それからより強い立場からより大きいプレイヤーと闘うことを選んだのが賢明だった。さらにCSIROは、ゲームに参加するのに1000万ドル失うくらいの余裕はあると判断していた。

(本原稿は、チャールズ・コン、ロバート・マクリーン著『完全無欠の問題解決』を編集・抜粋したものです。この伝説の問題解決メソッドについてはこちらの記事で詳しく説明しています)

*1 CSIRO briefing to US government, December 5, 2006

https://wikileaks.org/plusd/cables/07CANBERRA1721_a.html

*2 メルダッド・バハイとの私的なやりとり。

*3 PriceWaterhouse Coopers, Patent Litigation Study: A Change in Patentee Fortunes, 2015.