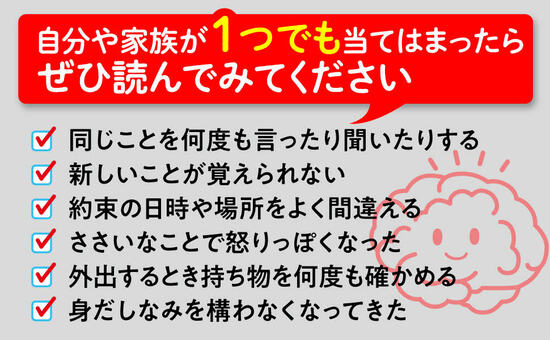

「あれ? いま何しようとしてたんだっけ?」「ほら、あの人、名前なんていうんだっけ?」「昨日の晩ごはん、何食べんたんだっけ?」……若い頃は気にならなかったのに、いつの頃からか、もの忘れが激しくなってきた。「ちょっと忘れた」というレベルではなく、40代以降ともなれば「しょっちゅう忘れてしまう」「名前が出てこない」のが、もう当たり前。それもこれも「年をとったせいだ」と思うかもしれない。けれど、ちょっと待った! それは、まったくの勘違いかもしれない……。

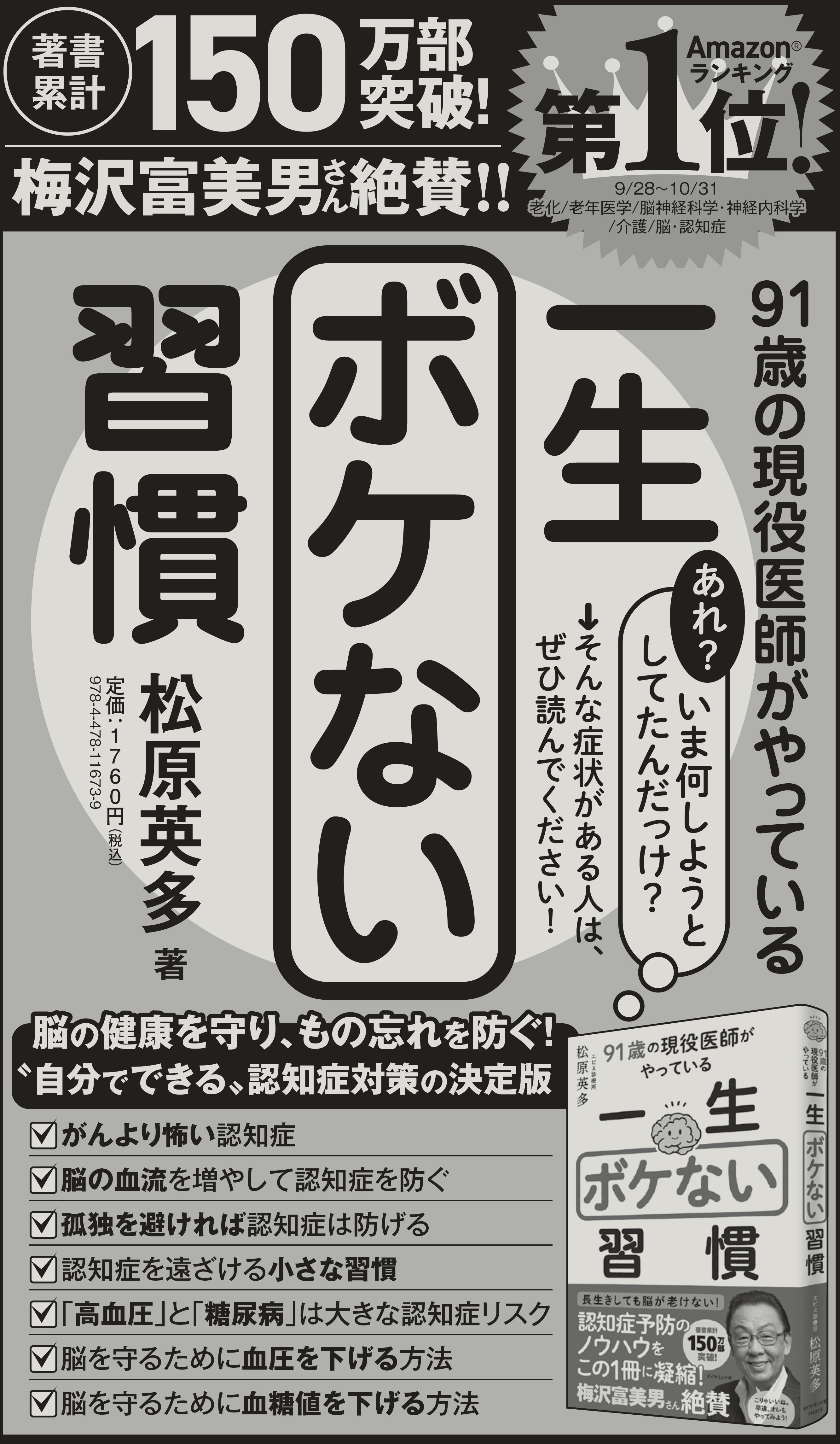

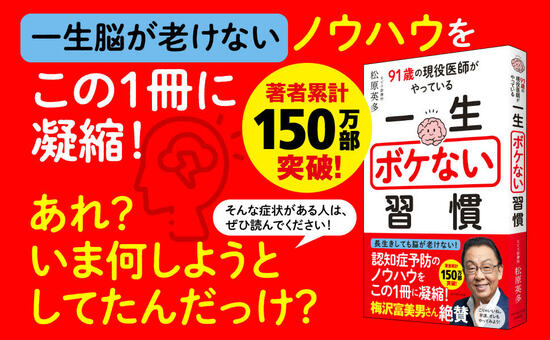

そこで参考にしたいのが、認知症患者と向き合ってきた医師・松原英多氏の著書『91歳の現役医師がやっている 一生ボケない習慣』(ダイヤモンド社)だ。

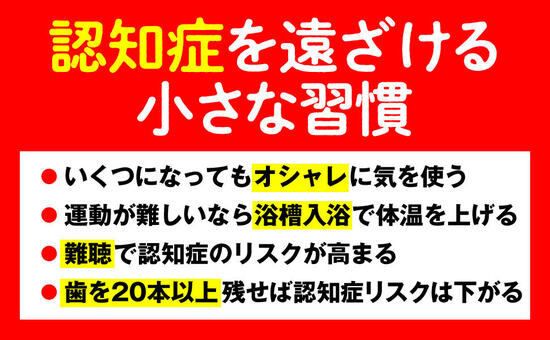

本書は、若い人はもちろん高齢者でも、「これならできそう」「続けられそう」と思えて、何歳からでも脳が若返る秘訣を明かした1冊。本稿では、本書より一部を抜粋・編集し、脳の衰えを感じている人が陥りがちな勘違いと長生きしても脳が老けない方法を解き明かす。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

動物としての本能に従っているだけ

【前回】からの続き 野生動物にとっては、目の前に現れたのが「敵」か「味方」かを、瞬時に判断することが生死に関わります。敵なら、戦うか逃げるかを選び、味方なら、群れて互いの安全を守ることが大切になります。

認知症の患者さんの行動は一見すると不可解ですが、本質的には敵か味方かという動物としての基本的な行動原理に従っているだけのことが多いです。家族などの介護者であっても、一度敵だと思い込んだら、徹底的に逆らう行動をとるようになります。

「お父さん、下着をはいて」といわれると、意地でもはきません。逆に「下着を脱いで」といわれたら、決して脱がなくなるといった具合です。「右へ曲がって」といわれたら左へ曲がり、「左へ曲がって」といわれたら右へ曲がり、「前に行って」といわれたら後ろに下がる……。

敵ではなく、味方だと思われる

そんなとき、認知症の患者さんは、「敵のいうことなんて聞けない!」と思い込んでいるのかもしれません。そうなると「敵を困らせてやろう」とも考えがちなので、いうことを聞かなくなることもあります。

こんな敵対的な行動を続けられたら、介護する側は頭にきますし、ストレスもたまります。ついカッとなり、虐待に至るケースだってありえます。虐待を受けたら、患者さんは「やっぱり敵だ!」という思いをますます強め、孤独に陥ります。

そうやって「自分には味方がいない」と患者さんが思い込むと、孤独が深まり、認知機能の低下に拍車がかかるのです。認知症の患者さんと触れ合い、コミュニケーションをとるときの最大のポイントは、敵だと思われないこと。味方だと思ってもえるようにすることです。それは、患者さんの孤独を回避して、認知機能の低下にブレーキをかける一助となります。

※本稿は、『91歳の現役医師がやっている 一生ボケない習慣』より一部を抜粋・編集したものです。(文・監修/松原英多)