写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

若い世代の“酒離れ”が叫ばれる昨今。人々がお酒を飲む場所は、コロナ禍をきっかけに居酒屋から家にシフトし、生産現場も既成の枠にとらわれない新たな酒づくりに挑戦する生産者も増えるなど、“お酒”は各方面で変革期を迎えている。その中でも、出荷量を増やし続けている日本のワイン市場に迫る。本稿は、都留康著『お酒はこれからどうなるか 新規参入者の挑戦から消費の多様化まで』(平凡社新書)の一部を抜粋・編集したものです。

フランスの本格ワインは

日本人の舌に受け入れられなかった

ワインの世界史をひもとけば、紀元前6000~4000年の中央アジアにさかのぼるが、本稿では文字数の関係上、日本のワイン史に限定する。加えて、現代の「日本ワイン」(定義は後で述べる)の理解に必要な限りで記述する(仲田2020、日本ワイン検定事務局2021)。

日本のワイン造りは明治期にはじまる。明治政府の基本方針は、殖産興業政策の一環としてのワインの国産化であった。この目的のために、大蔵省は1872(明治5)年に内藤新宿試験場(現在の新宿御苑)を開設して、欧州系ブドウ品種の栽培を行った。また、1877(明治)年には、山梨県立葡萄酒醸造所が甲府城跡に開設され、本格的な醸造・販売が開始された。

しかし、官主導の時代は長くは続かなかった。1881(明治10)年から続いた松方正義・大蔵卿による緊縮財政(いわゆる松方デフレ)と官営施設の払い下げの影響である。その最も有名な事例は、官営の長崎造船所や兵庫造船所の三菱への払い下げであろう(1887〔明治20〕年)。山梨県立葡萄酒醸造所も1885(明治18)年に廃止され、大日本山梨葡萄酒会社に払い下げされた(宮久保2002)。

日本で最初の民間のワイン製造会社は、山梨県の大日本山梨葡萄酒会社(1877〔明治10〕年設立)である。この会社では、フランスでワイン造りを学んだ2人の若者、高野正誠と土屋龍憲が本格ワイン造りに励んだが、その試みは早々に挫折した(1886〔明治〕年解散)。まだ日本人の舌には、フランス流の本格ワインは早すぎたのだった。

結局、当時の日本人に受け入れられたのは、栄養や薬用上の効果を打ち出した甘味果実酒(ワインに糖類、蜂蜜、酒精などを加えた酒)であった。大日本山梨葡萄酒会社の販売担当であった宮崎光太郎は、営業部門を引き継いで甲斐産商店を起こし、薬用を強調した「大黒天印甲斐産葡萄酒」や「ヱビ葡萄酒」「丸二印滋養帝国葡萄酒」などの商品を投入した。これらは、宮崎の新聞広告を使う巧みなPR戦略とも相まってヒット商品となった。

幾度となく赤ワインブームが訪れ

国内市場が成熟

こうした流れが、後の寿屋(現サントリー)の甘味果実酒「赤玉ポートワイン」の大流行の下地となる。また甲斐産商店は、1934(昭和9)年に大黒葡萄酒株式会社に改組され、今日のメルシャン株式会社へと発展していくこととなる。

ワインの国内市場における最大の転換点は、1975年度に課税移出数量ベースで、「赤玉ポートワイン」に代表される甘味果実酒を、果実酒(ワイン)が追い抜いたということであった。

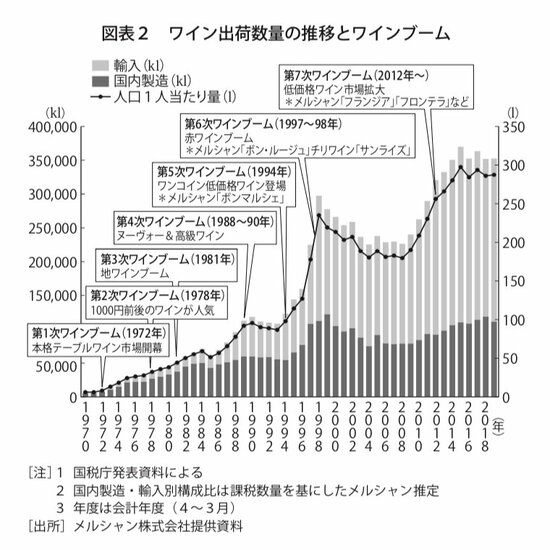

その後、輸入ワインも広く普及して、1994年の第5次ワインブームや1997~98年の第6次ワインブーム(赤ワインブーム)を牽引して、国内製造ワインを凌駕するようになった(図表2)。これには、1989年の酒税法改正における従価税の廃止と従量税化が、輸入ワインの価格低減をもたらしたことの影響が大きかった。

増え続けるワイン出荷数量 図表:『お酒はこれからどうなるか』(都留康/平凡社新書)より

増え続けるワイン出荷数量 図表:『お酒はこれからどうなるか』(都留康/平凡社新書)より拡大画像表示

興味深いのは、図表は示さないが、酒類全体の出荷量は1999年度をピークに減少の一途をたどっているのに対して、ワインは2000年代に微減した後に増加していることである。しかも、2010年以降、国内製造ワインも増加傾向にあるのだ。

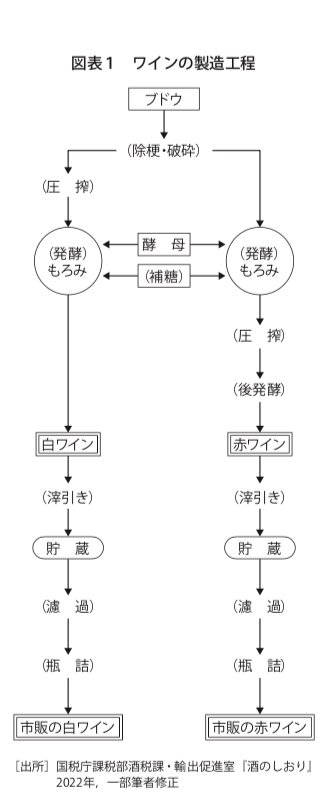

このように、多くの人々が味わうようになったワインの製造工程は図表1に示される。左が白ワインで右が赤ワインである。

赤ワインと白ワインの製造工程 図表:『お酒はこれからどうなるか』(都留康/平凡社新書)より 拡大画像表示

赤ワインと白ワインの製造工程 図表:『お酒はこれからどうなるか』(都留康/平凡社新書)より 拡大画像表示

ブドウの実は、果肉、種、果皮、果梗(果実を支える柄)から成る。図の上の除梗とは、果梗を取り除く作業である。破砕とは、果皮を軽く破ることを意味する。

白ワインは、この後、ただちに圧搾して果汁を搾り出し、それに酵母を加えて発酵させる。終了後は、タンクや樽に0~6カ月ほど貯蔵し濾過して瓶詰めにする。