売上を減らしたら、利益が1億円アップした会社をご存じだろうか?

「いずみホールディングス」は、食品流通事業とB to Bマネープラットフォーム事業を展開する企業グループ。食品流通事業6社は、水産・畜産・農産商品を全国の飲食店、量販店、卸売市場に販売。また、B to Bマネープラットフォーム事業では「oneplat」というサービスを展開している。同社は近年、経営改革を進め、利益を1億円アップさせた。

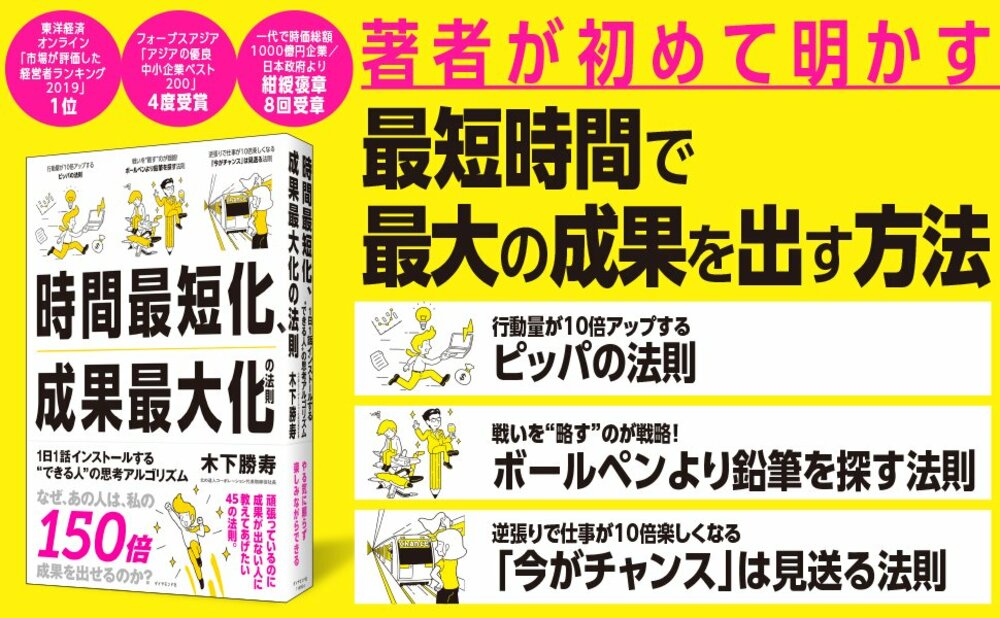

その秘密はベストセラー、木下勝寿『売上最小化、利益最大化の法則』と『時間最短化、成果最大化の法則』の掛け算にあったという。

『売上最小化』は「2021年 スタートアップ・ベンチャー業界人が選ぶビジネス書大賞」を受賞、『時間最短化』は、「がっちりマンデー!!」のツイッターで、「ニトリ」似鳥会長と「食べチョク」秋元代表が「2022年に読んだオススメ本3選」に同時選抜された本だ。

今回、その掛け算の秘密をいずみホールディングスの泉卓真代表が初めてメディアに語った。4回目は「有能なのに成果が上がる人、上がらない人の思考グセ」に迫る。(構成・橋本淳司)

「成果=スキル×思考アルゴリズム」を社内の共通言語に

――なぜ、『売上最小化、利益最大化の法則』と『時間最短化、成果最大化の法則』の内容を会社で実行しようと思ったのですか?

2冊を読んで衝撃を受けました。

これまで当社で取り組んできたこと、なんとなく共有されていた考え方を、木下社長は遥かに高いレベルで実行され、コンパクトに言語化されていたからです。

まさに、当社のための教科書だと本気で思ったほどです。

当グループの幹部には、3つの共通言語があります。

「精度(クオリティ)」

「レスポンス(スピード)」

「影響範囲」

です。

つまり、クオリティ、スピード、影響範囲を常に考え、施策を実行してきました。

そういう文化があるところに、今回特に響いたのは、『時間最短化、成果最大化の法則』にある、「成果=スキル×思考アルゴリズム(考え方のクセ)」という教えです。

元々あった当社のスキル(クオリティ、スピード、影響範囲)に、思考アルゴリズム(考え方のクセ)を掛け算することで成果の最大化が図れるというのですから、ストンと腹落ちしました。

――「思考アルゴリズム」に相当する社内語はあったのですか?

元々「知恵」という共通言語が社内にありました。

「知恵のレベルを上げると、情報・知識を使いこなせるレベルが上がる」という考え方があったのです。

今日体験したばかりの経験や手に入れたばかりの情報も、じっくり深掘りして知識まで昇華させたものも、持てる知恵のレベルでしか使いこなせません。

それを「スキル×思考アルゴリズム」という方程式で示されたのは、すごく大きかった。

すぐに社内の共通言語にしました。

元々社内にあった考えを強烈にコンセプト化

――『売上最小化、利益最大化の法則』『時間最短化、成果最大化の法則』にはさまざまな法則やパワーワードが登場しますが、その中で最も成果を上げたものは何でしょうか?

45の法則のトップバッター、「ピッパの法則」です。

これは「やるべきことが起きたとき、後でやろう、いつかやろうではなく、その場ですぐやるか、すぐできない場合はいつやるかをその場で決める。すると、タスクを滞らせず、次々こなしているのでキャパが激増する」というものです。

もちろん「何事もすばやくやろう」という文化は当社にもありましたが、それを「ピッパの法則」とされたのはありがたかったです。

――「ピッと思ったらパッとやるクセをつけると、仕事のキャパシティは4、5倍になった」と木下社長は言っていますね。その次に役立った法則はありますか?

45の法則の13番目「ボールペンより鉛筆を探す法則」です。

木下社長が宇宙開発の寓話としてこんな話を紹介してくれます。

「ボールペンは無重力状態ではインクがペン先に届かず、宇宙空間では書けない。

そこでNASAの優秀な科学者が10年の歳月と120億ドルをかけ研究を重ね、無重力でも、上下逆にしても、水の中でも、氷点下でも、高温の状態でも書けるボールペンを開発した。一方、ロシア(ソ連)は鉛筆を使ったという」

木下社長は「有能だが成果が出ていない人は、ボールペン開発をしていることが多い」と結んでいます。

私たちは、いろいろな事業計画を練り上げますが、最終段階では「そもそもそれって必要なのか」という問いを入れていました。

「これってそもそも必要なサービスなんですか?」

「カッコいい感じはするけど、そもそも解決するために必要ですか?」

「この問題を解決するには、そもそもこの方法じゃなくていいんじゃないですか?」

という議論を必ずやっていたのです。

今回、木下社長が自分たちのやっていたことを、ハイレベルな明瞭度で言語化してくれていたので、「このやり方でいいんだ」と自信になりました。

――「本当にこのやり方で正しいのか」と半信半疑のまま行動するのと、「この方法は成果を上げている会社が取り組んでいる」と確信を持って行動するのとでは違いがあるということでしょうか?

はい、精度も進み具合もまったく違ってくると思います。

もう一つ、書籍内にある、「情報選択の達人が無意識でやっている“反対意見も必ず調べる法則”」は、「誰かの言うことを鵜呑みにするとミスにつながる」として、「なにごとも肯定派と否定派がいるから、両方の意見を聞く。そのうえでよく考える」という教えです。

社内では必ず反対意見を出すルールになっています。

誰かが右って言ったら、必ず誰かが左と言うのがルールです。

その幅の中でしか議論はできないと考えています。

なんとなく取り組んでいたことが、法則化されるととても実行しやすい。

木下社長が、私たちよりはるかに高いレベルで明快に言語化してくれたおかげで、当グループの各社の社長から本部の施策や運営方法への信頼も大きく上がったと思っています。

【泉卓真氏略歴】

株式会社いずみホールディングス 代表取締役社長。

複数の飲食チェーン店勤務を経て2004年に海産物専門卸のいずみを創業。その後、畜産物卸や農産物卸にも参入し、2012年にいずみホールディングスを設立。2019年、株式会社Oneplatを設立し、代表取締役社長に就任。SBIや三菱UFJ、政府系の官民ファンドなどから総額10億5000万円の投資を集め、銀行をはじめとした金融機関と提携し、日本初のスキームで構築された、BtoBマネープラットフォームを構築。

(本稿では『時間最短化、成果最大化の法則』と『売上最小化、利益最大化の法則』をフル活用し、大きな成果を上げた事例を紹介しています)

『時間最短化、成果最大化の法則』では、「がんばっているのに成果が出ない」悩みへの、45の法則が解説されています。

また、『売上最小化、利益最大化の法則』では、本稿のテーマ「5段階利益管理」についてもさらに詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。

[著者]

木下勝寿(きのした・かつひさ)

株式会社北の達人コーポレーション(東証プライム上場)代表取締役社長

株式会社エフエム・ノースウエーブ取締役会長

1968年神戸生まれ。大学在学中に学生企業を経験し、卒業後は株式会社リクルートで勤務。2002年、eコマース企業「株式会社北の達人コーポレーション」設立。独自のWEBマーケティングと管理会計による経営手法で東証プライム上場を成し遂げ、一代で時価総額1000億円企業に。フォーブス アジア「アジアの優良中小企業ベスト200」を4度受賞。東洋経済オンライン「市場が評価した経営者ランキング2019」1位。日本政府より紺綬褒章8回受章。著書に『売上最小化、利益最大化の法則』(ダイヤモンド社)、『ファンダメンタルズ×テクニカル マーケティング』(実業之日本社)がある。

【株式会社北の達人コーポレーション】 https://www.kitanotatsujin.com/

【一緒に働きたい方積極採用中!】 https://www.kitanotatsujin.com/recruit/

【ツイッターで最新情報配信中】 https://twitter.com/kinoppirx78

★最大化法則シリーズ14万部突破!★

★【がっちりマンデー!!】

「ニトリ似鳥会長が2022年に読んだオススメ本3選」に選抜!★

★有隣堂横浜駅西口店「週間総合」ベスト3入り(1/2~7)★

★谷島屋書店員が選ぶビジネス書大賞2022受賞★

★☆★連載200万PV突破! 人気ランキングベスト3★☆★

【第1位】 管理職が絶対言ってはいけない言葉【ワースト1】

【第2位】 「頑張っているのに仕事が遅い人」に共通する3つのクセ

【第3位】 メールに「2つのフレーズ」を足すだけで、誰でも仕事がデキる人に変われる

【著者からのメッセージ】

このたび「最短時間で最大の成果を出す方法」

を本にしました。

私が短い時間で成果を出せるのは、

他の人に比べて「悩む時間」「迷う時間」が

圧倒的に少ないからです。

なぜ悩んだり迷ったりしないかというと

一回一回いちいち考えているのではなく

「法則」に当てはめ、次から次へと

ジャッジしていっているからです。

今までもツイッターで、

「法則」をいろいろとツイートしてきて

多くのフォロワーさんに支持をいただきましたが、

今回公開していない法則も含め

「45の法則」を一冊の本に凝縮しました。

この本で

「最短時間で最大の成果を出す方法」

を今すぐ手に入れてください。

『時間最短化、成果最大化の法則』

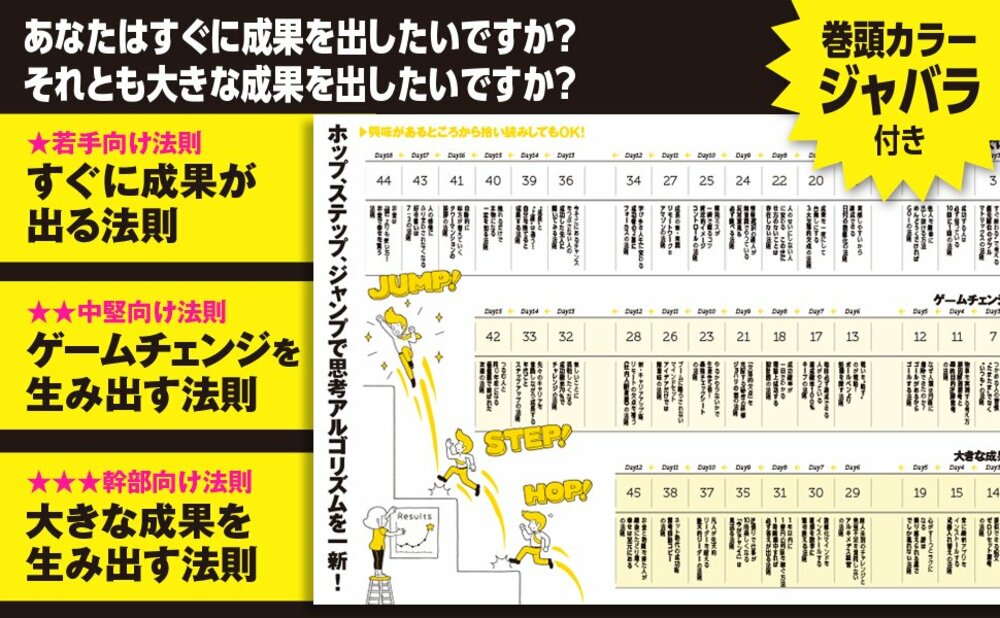

【もくじ】

★プロローグ──短時間で成果を上げ続けるための黄金法則

★第1章──すぐやる人の思考アルゴリズム

1.行動量が10倍アップする【ピッパの法則】

2.仕事が速い人に共通する【後でじっくり考えない】法則

3.“重要度×緊急度×すぐ終わる”で考える【優先順位のダブルマトリックス】の法則

4.一目でデキる人と思われる【期限に絶対遅れない人】の法則

5.成功する人は必ず知っている【10回に1回】の法則

6.世の中はチャンスしかない!【一発一中は狙わない】法則

7.チャンスをつかめる人の習慣【“たまたま”でなく“いつも”】の法則

8.他人を簡単に出し抜ける方法【めんどうくさければGO!】の法則

9.プロ経営者がやっている【お客様目線】の法則

10.「弱点」が「強み」に変わる【異性のスーパーパワーを活用する】法則

★第2章──必ず目標達成する人の思考アルゴリズム

11.物事を実現する考え方【原因解消思考と最終目的逆算思考】の法則

12.なぜ人類は月面に着陸できたのか?【ゴールがあるからゴールする】法則

13.戦いを“略す”のが戦略!【ボールペンより鉛筆を探す】法則

14.もっと大きな価値を提供できる呪文【ゼロリセット思考】の法則

15.常に最新アプリをインストールする【武器入れ替え】の法則

16.実感しやすいから達成できる【日付の数値化】の法則

17.毎回必ず達成できる人がやっている【達成確率100%キープ】の法則

18.成功確率が一目でわかる【理論上成功する設計図】の法則

19.心がす〜っとラクになる【壁は乗り越えられる高さでしか現れない】法則

★第3章──ノーミス人間になる思考アルゴリズム

20.成果を一夜にして台無しにする【3大欠落的欠点】の法則

21.「欠落的欠点」を克服する秘密の研修【ジョハリの窓の法則】

22.人のせいにしない人に変わる【この世に仕方のないことは存在しない】法則

23.やるかやらないかで生産性5倍!【最強チェックシート】の法則

24.情報選択の達人が無意識でやっている【反対意見も必ず調べる】法則

25.頻発ミスが一瞬で直るコツ【肯定的イメージコントロール】の法則

★第4章──自分で考え行動する人の思考アルゴリズム

26.ブームに踊らされないマインドセット【アイデアだけでは無意味】の法則

27.成長の新・常識【リモートワーク=アマゾン】の法則

28.新・キャリアアップ術 リモートの欠点を補う《社内人脈資産》の法則

29.前人未到のチャレンジと勉強不足を混同しない【アルキメデス経営】の法則

30.数値化マインドをインストールする【直感を数字に置き換える】法則

31.1年以内に1億円の利益を稼ぐ方法【1時間集中すれば必ず答えが出る】法則

32.新しいことに挑戦したくなる【成功確率70%でチャレンジ】の法則

33.先々のキャリアを意識しながら成長する【年代ごとステップアップ】の法則

34.学び多き人生に変わる【成功者の2割にフォーカス】の法則

35.逆張りで仕事が10倍楽しくなる【「今がチャンス」は見送る】法則

36.今そこにあるチャンスをつぶさない人の【成功した先人に聞いてみる】法則

37.凡人が先天的リーダーを超える【後天的リーダー】の法則

★第5章──成功者の思考回路をコピーする

38.ネット時代の成功術【思考回路コピー】の法則

39.“成長”と“上達”は違う!【自分を捨てると成長する】法則

40.触れるだけで本物になる【一流を知る】法則

41.自動的に味方が増えていく【タワーマンションの挨拶】の法則

42.つるむ人と同じ年収になる【価値観で結ばれた友達】の法則

43.人の感情にふりまわされなくなる【好き嫌いは7:3】の法則

44.お金は「額」よりも使い方!【お金で幸せを買う】法則

45.お金と時間を得た人が最後にたどり着く【幸せは足元にある】の法則

★エピローグ──今日から「できる人」へ変身するあなたへ

【ダイヤモンド社書籍編集部からのお知らせ】

『時間最短化、成果最大化の法則

――1日1話インストールする“できる人”の思考アルゴリズム』

木下勝寿:著

価格:1760円(税込)

発行年月:2022年11月16日

判型/造本:四六型・並製、326ページ

ISBN:978-4-478-11582-4

ご購入はこちらから!→[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店BookWeb][楽天ブックス]