未知なるものにアプローチするためには、自分の理解を超えた「わからない」ことに積極的に向き合っていくことが大切です。しかし、情報があふれ、ちょっと検索するだけで、さまざまな疑問の答えがすぐに見つかってしまう現代社会において、「わからなさ」とポジティブに関わっていくことは、意外とハードルが高いのではないでしょうか。身の回りにあるもの全てを情報として処理してしまう前に、ちょっと立ち止まって「わからなさ」を味わってみる。今回は、そんな姿勢の大切さについて考えます。

「すぐにわかろう」とすることの窮屈さ

いつでもどこでもインターネットにつながるのが当たり前になり、スマホを指先で操作するだけで、たいていのことが「わかる」ようになりました。しかし、情報が手軽に手に入る世の中だからこそ、「わからない」ことを大事にした方がいいのではないか――。今回は、そんなことを掘り下げてみたいと思います。

「わからない」という状態は、一般的にネガティブに捉えられています。情報や知識が不足したり欠落したりしていて、そのままでは合理的な判断ができない。そんな状態は早く脱して、対象がきちんと言語化され、頭で理解できるという「わかる」状態を目指すべきだ、と考えられているのではないでしょうか。

特にビジネスの現場では、そういう考え方が支配的だと感じます。私も、デザインをプレゼンテーションするときは、関係者全員の「わかる」を目指して、丁寧に言葉を尽くします。とはいえ、デザインに含まれる価値の全てを言語化できるわけではありません。

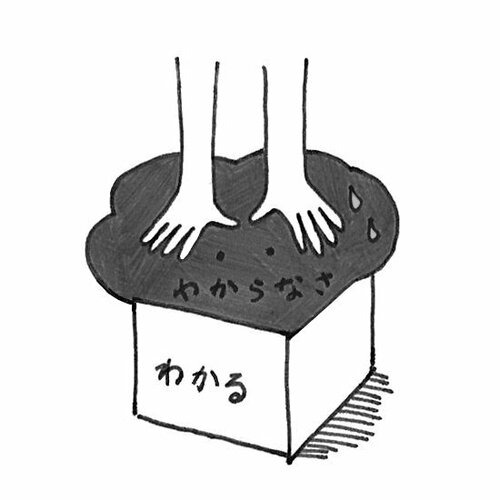

リサーチやコンセプトといった背景や土台の部分はかなり明確に言葉にできますが、モノとしての存在感やたたずまい、姿形がそのようにあることの意味は、最終的には身体で感じてもらうしかありません。それが、これまで世の中になかったものであればなおさら、言葉にできない部分は残ります。それでも、「わからなさ」の最後の一滴まで説明せよ、と求められることもありますが、それは少々もったいない態度ではないかと思います。何がなんでも頭で「わかろう」として、自分の理解の内側に何かを押し込めてしまうと、「わからなさ」を含む全体性、含んでいたはずの未知の価値は、どうしても損なわれてしまうからです。