経営の立て直し困難な

“泥船農協”の末路はATMのみ?

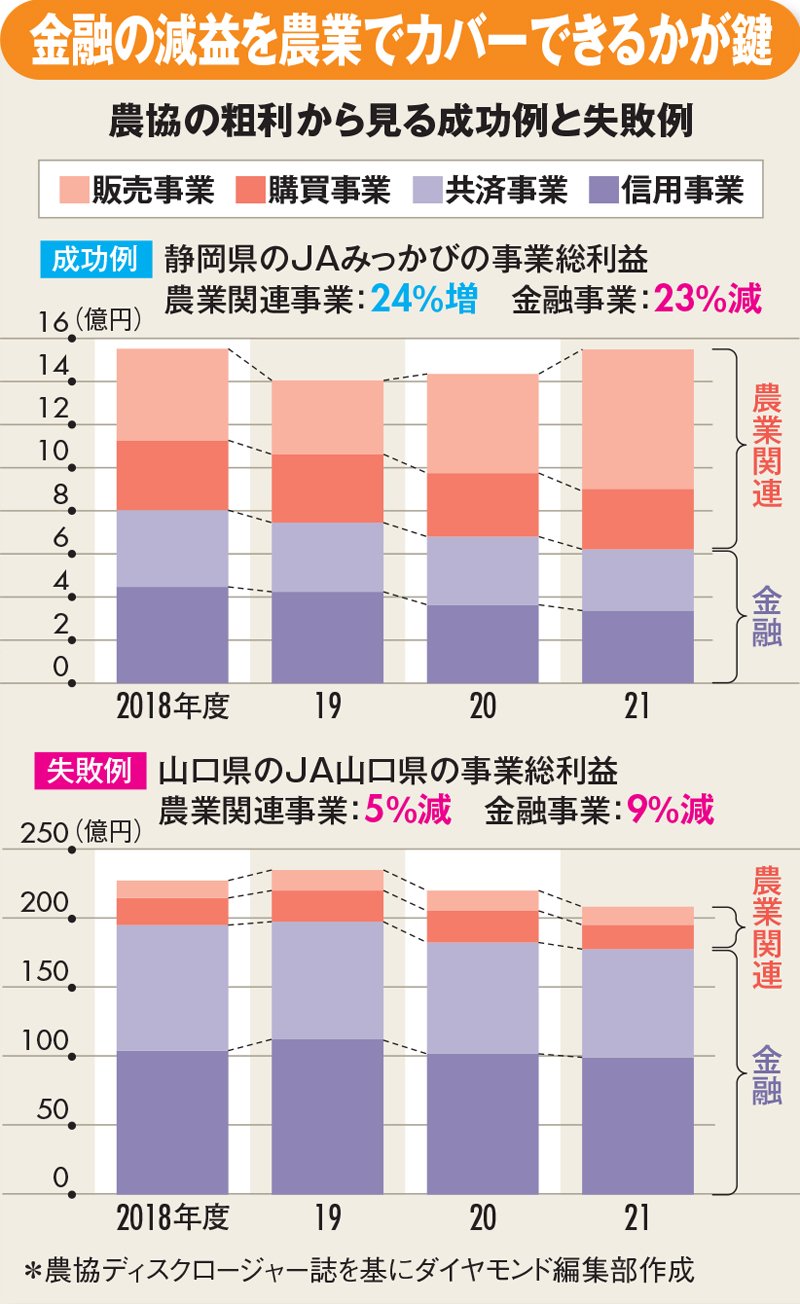

近年、経営の立て直しが難しくなった農協が増えていることは財務データがはっきりと示している。下図を見てほしい。経営危機を回避した静岡県のJAみっかびは、金融事業の減益分をミカンの販売を主力とした農業関連事業でカバーしている。これは、「組合員の高齢化と減少を踏まえ、経営資源を共済から販売へとシフトした結果だ」(農協関係者)という。

これに対し、JA山口県は農業関連事業が伸びるどころか減益になっている。経営を安定させるため県内の全てのJAが合併してできた農協なのだが、実際には終わりの見えない縮小スパイラルにはまり込んでいるように見える。

しかも、今後はさらに金融事業の収益性が悪化しそうだ。

減益要因は三つある。(1)農林中央金庫(農中)が、農協が集めた預金に対して支払っていた奨励金を減額(5年後の減益額203億円)、(2)農中の配当の減少(同300億円)、(3)共済事業の減益(同965億円)の総額1468億円である。

ランキングの作成方法で、昨年から変更した点は、農中の減配を減益額に盛り込んだことと、共済事業の事業総利益減少率を3.5%から5.0%に修正したことだ。

共済の収益が厳しくなるのは、農水省が“自爆営業”(職員が営業ノルマを達成するため不要な共済に自ら加入すること)への監視を強化したからだ。

赤字危険度ワースト1位の

JA京都は共済連副会長の地元農協

減益のインパクト(現在の利益に対する減益額の割合)が最も大きかったのはJA京都だった。

JA京都は事業総利益の共済への依存度(共済依存率)が46%と、全国で3番目に高い。これは、会長を務める中川泰宏氏が、農協の共済事業の大元締めであるJA共済連の副会長を務めているのと関係があるかもしれない。農協幹部が上部団体の会長や副会長に就くには、事業で目覚ましい実績を上げることが条件になるからだ。

京都府では他にJA京都にのくにがJA赤字危険度ランキング3位(共済依存率47%)、JA京都やましろが4位(同38%)となり、共に5年後は赤字転落となった。

8位は長崎県のJA対馬だ。この農協では職員が18億円を詐取する不祥事が発覚。経営の混乱を収拾するため農中や農協中央会の職員が送り込まれたが、経営再建の見通しは立っていない。金融事業の減収減益をカバーするべき農業関連事業の売上高は3年前から半減している。農家に見放されているといっても過言ではない状態だ。

職員数は不祥事発覚前から3割以上減っている。

JA赤字危険度ランキング上位の常連といえるのが、農業関連事業のウエートが極めて低い大阪府の農協だ。

例えば、JA赤字危険度ランキング15位のJA九個荘は年間の販売事業の売上高が666万円しかない。農協では、農産物を販売する農家らが品目別に部会という組織をつくるのだが、JA九個荘にはそれがない。代わりに「農業研究クラブ」なる組織があり、構成員数は23人だ。だが、一大勢力の「不動産経営研究会」の119人には遠く及ばず、「カラオケ同好会」の15人に肩を並べられつつあるという体たらくだ。

JA九個荘は、農家による協同組合ではなく、地主などの資産管理団体のようになっているのだ。

JA九個荘の事業総利益に占める金融事業の割合は97%だ。府内では他に、JA北大阪とJA堺市が共に同99%など金融依存度が9割を超える農協が14JAある。金融事業が縮小する中で、こうした農協はどんな経営の展望を持っているのだろうか。

これまで農協は合併による効率化などで利益を捻出してきた。だが、金融事業の減益をカバーする成長事業がないという問題を放置しているところは少なくない。そうした“泥船農協”を合併で救済する余力のある農協は限られる。

今後、農協が事実上なくなり、JAバンクの代理店の機能だけが残る地域が出てくるだろう。農協が果たしてきた農業振興は、農業法人や企業が代行することになる。