謝罪といっても、「大変に申し訳ない」と頭を深く下げるようなものではなく、それほど深刻でない失敗や単純なミスに使うのがよいでしょう。

また、恥ずかしい姿を見せたことを謝罪するときにも使えます。このときも、大失態ではなく、苦笑いで許されるようなレベルに限ります。「若いころの失敗を思い出すと汗顔の至りです」というのも似たような気持ちです。さらに、相手にほめられたときに、照れ隠しの気持ちで使うこともできます。

謝罪会見でも耳にする

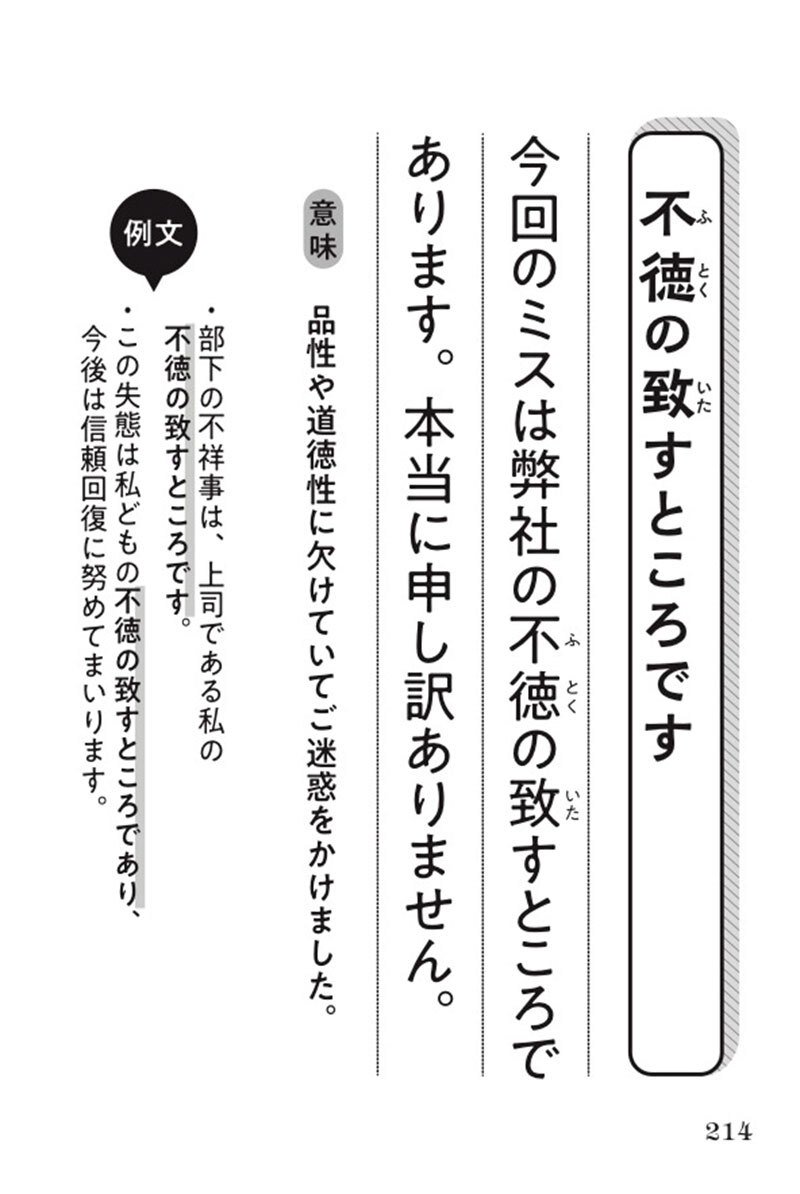

「不徳の致すところです」

画像提供:本書より 拡大画像表示

画像提供:本書より 拡大画像表示

謝罪会見で耳にしたことがあるでしょう。「不徳」は、文字どおり「徳」がない状態。「致すところ」は、「それによってしてしまったこと」という意味ですから、「不徳の致すところ」全体で「道徳性や品性が足りなかったために引き起こしてしまったこと」という意味になります。

『社会人に絶対必要な語彙力が身につく本』(大和書房)

『社会人に絶対必要な語彙力が身につく本』(大和書房)高村史司 著

わかりやすくいうと、「自分に人間性や人望が欠けていたために、ご迷惑をかけてしまいました」ということです。「徳」がなかったのだと、人間性まで否定しているのですから、まさに弁解のしようがない失態をしたときに使います。とはいえ、現在では謝罪の決まり文句と化しており、これだけでは謝罪として通用しません。

「この度の不祥事の原因は、私どもの不徳の致すところでした。ご迷惑をかけて申し訳ありません」では、ただ口先だけで謝っていると思われてしまいます。真剣に謝罪をしようとするなら、どこが誤っていたのか、そしてどのように再発を防ぐのかを合わせて具体的に示す必要があります。

「不徳の致すところ」は、あくまでも謝罪のフレーズとして用い、その前後には謝罪の具体的な内容を加えることが不可欠です。