歴史小説は「復興の20年」を歩んできた

今村:振り返って見ると、ここ数年、直木賞は歴史・時代小説が強いですね。

永井:歴史に題をとりつつ、他の要素を交えてきたということもありますけど、“ザッツ・エンターテインメント”という意味では歴史って面白いんだろうなと思いますね。

今村:歴史小説は復興の20年だったという感じがします。

永井:確かに、あまり注目されない時期があったと思います。そのときには直木賞も芥川賞っぽいというか、内面を吐露するような傾向の作品が多かったですね。当時は「歴史小説はどこへ?」と思ってました。

今村:あんまり歴史小説自体が市場に出てこなくて、読むものを探さなあかん時代がありましたね。

永井:ありました、ありました。今や歴史小説の代名詞のような浅田次郎先生が、当時、『鉄道員(ぽっぽや)』で直木賞をとられましたし、やっぱりそういう時代だったんだなと思います。

今村:当時は、過去の作品をいっぱい読んでましたね。歴史小説は、あの停滞期にちょっと堅苦しいものになってしまったので、過去にさかのぼって読むと本来は堅苦しくなく、もっと自由なものだったと気づくんですよね。

歴史小説に「揺り戻し」が起きている

永井:そうそう。刑事ドラマでいうと『西部警察』の頃にドンパチやってたのが、『踊る大捜査線』の頃からリアリティにぐっと寄ったじゃないですか。あんな感じで、昔の歴史小説は何でもありだったのに、急にリアリズムみたいなところに落ち着こうとして、今はもう1回その反動がきてるんじゃないかなと思うんです。

今村:たしかにリアリズムを求めつつも、昔の良さみたいなのが求められてると思います。ただ、自粛警察的な“歴史警察”っぽい声もSNSで発信できる時代になっているから、作家もちょっと萎縮しがちですよね。

永井:でも逆に、「面白ければいいじゃん」みたいな反論もSNSで結構出るようになってきている。そういう考えの人もちゃんといることがわかると、こちらとしても、「じゃあ、遊ばせていただきますね」という気持ちになります。

今村:いろいろな意味で、やっぱり司馬遼太郎先生の存在感がでかくなりすぎたことがターニングポイントだと思いますよ。

大きすぎる司馬遼太郎の存在感

永井:私は司馬さんって結構エンタメの人だと思っているんですけど、司馬さんに対して思想や史観といったものをあてはめて語る人が多かった気がします。司馬さんご自身は、もしかしてやりにくくはなかったろうか……と想像してしまいます。

今村:途中から小説はあまり書かなくなって、エッセイ中心になっていきましたからね。もともと『梟の城』『風の武士』『韃靼疾風録』みたいなエンタメ要素の強い作品を書いていた人だったのに、崇拝者とアンチに分かれてしまったのが、ちょっと残念でしたね。

永井:楽しい作品ばかりだから、今でも読んで欲しい。

今村:ただ、最近はそんな破壊的な影響力を持っていた司馬遼太郎先生とか池波正太郎先生の作品ですら、書店の棚の数が若干減りつつあって、司馬さん、池波さんをレジェンドと知らない世代もどんどん増えてきている。だから、僕らはもう1回、次の波を作っていける楽しさがあるかもしれない。

永井:価値観的なもののアップデートというか、今の時代の人たちにとっての読みやすさが大事になってきたりするのかなと思いますね。

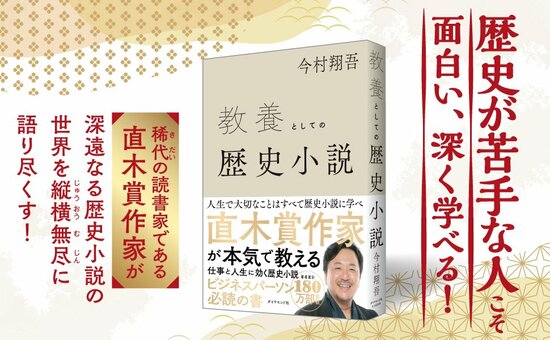

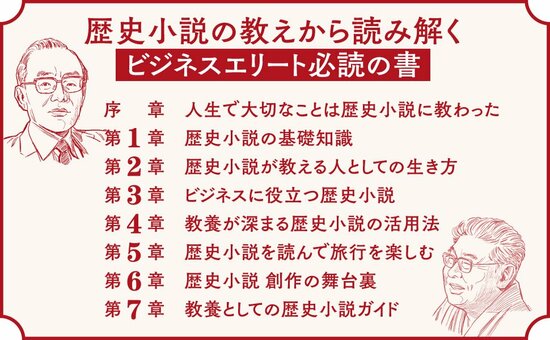

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)の刊行を記念した特別対談です。