子どもから大人まで数学を苦手とする人は非常に多いのではないでしょうか。ましてや高校数学ともなるとほとんどの人が挫折してしまった経験を持っているでしょう。しかし、高校数学の基礎は丁寧に学べば特別難しいものではなく、同時に得た知識は私たちの生活にも大きく役立ちます。そんな高校数学の超入門書として書かれたのが『【フルカラー図解】高校数学の基礎が150分でわかる本』です。本記事でははじめての人から大人の学び直しまで1人で高校数学が学べる本として発刊された本書より内容の一部を抜粋してお届けします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

累積した値を見る「積分」

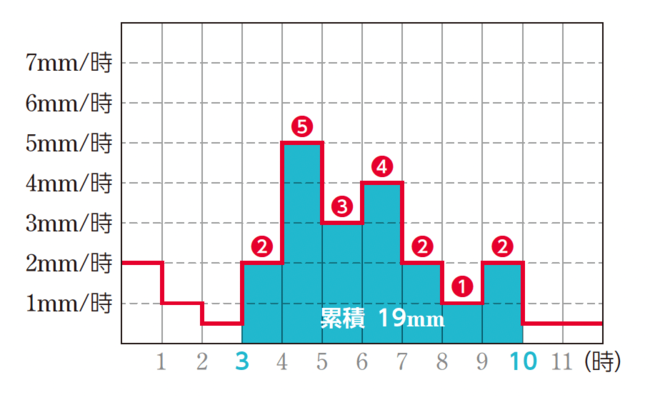

積分とは、累積した値を求めることです。例として雨量について考えてみましょう。もし降水強度が以下のグラフ(これは実際の降水量データではなく、筆者が作った架空のグラフです。)のように変化したとき、3時から10時までの累積雨量は何mmでしょうか。

答えは2+5+3+4+2+1+2=19mmですが、このような“累積値”を計算することを積分といいます。

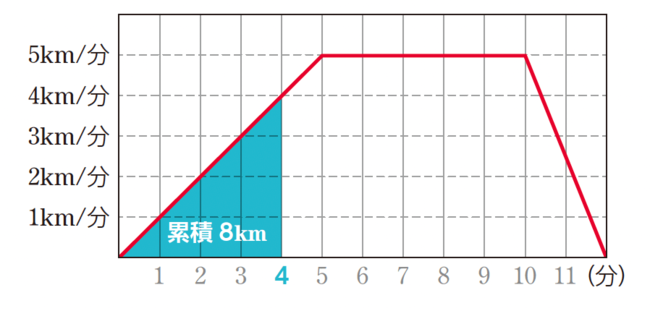

また、新幹線の移動速度が以下のグラフのように変化したとき、発車4分後までに累積何km進んだのでしょうか。平均速度は毎分2km※なので答えは2×4=8kmですが、これを計算するのも積分です。

平均速度が毎分2kmである直感的な理由は、開始0分時点での速度が毎分0km、開始4分時点での速度が毎分4kmであり、足して2で割ると毎分2kmになるからです。

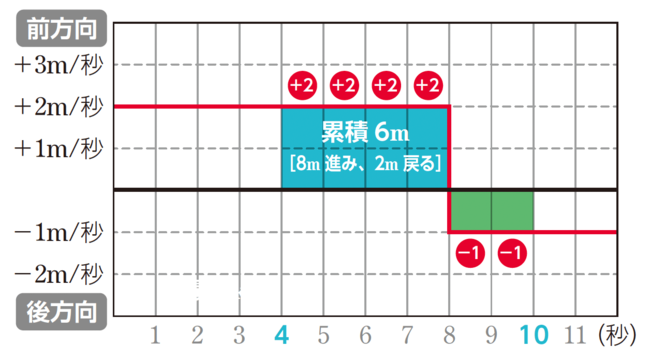

さらに、車の移動速度が以下のグラフのように変化したとき、4秒後から10秒後までに累積何メートル進んだのでしょうか。答えは2+2+2+2+(-1)+(-1)=6メートルですが、これを計算するのも積分です。

なお、速度がマイナスの部分では車が後ろ向きに動いているので、「進んだ距離2+2+2+2+1+1=10メートルである」という答えは間違いであることに注意してください。

【訂正】記事初出時より以下のように修正しました。記事のタイトルにおいて「微分」と記載をしておりましたが、正しくは、「積分」です。読者の皆様にお詫びいたします。(23年8月30日10:00 書籍オンライン編集部)