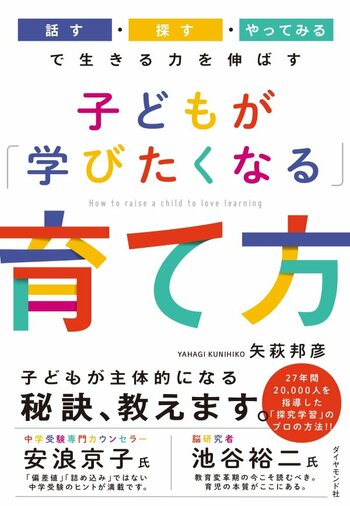

子どもからあまりにも純粋な質問をされて、答え方に困ることってありませんか? 『子どもが「学びたくなる」育て方』の著者であり、およそ2万人の生徒を直接指導してきた「知窓学舎」塾長・矢萩邦彦氏が、1つのアプローチを紹介します。本記事は書き下ろしです。(構成・撮影/編集部・今野良介)

子どもは「純粋な疑問」を持つ

「私はいつ死ぬの?」

「初めての生物って誰が生んだの?」

「人は何度まで熱が上がるの?」

「1秒って誰が決めたの?」

「どんな職業が一番楽しい?」

お子さんや周囲の小学生などから、そういう質問を受けたことがありませんか。

そのとき、あなたはどう答えましたか?

「そんなことまだわからなくていいの」と話をさえぎったことがあるかもしれませんし、専門知識もないのにこんな難しい質問には答えられないと悩むかもしれません。

子どもが大人に求めているのは「正解」ではなく、「応答してくれること」です。「それは、おもしろい視点だね」「不思議だよね」と感想を返すだけでもじゅうぶんです。

とはいえ、子どもに「それ以上」を求められたときは、どうするとよいでしょうか?

子どもからの質問で最も多いものの1つに、「似た言葉の違い」に関するものがあります。

たとえばこんな質問。

これは、実際に小学生の生徒から寄せられた質問です。

さて、どう答えますか?

さて、どう答えますか?

「だいたい同じだよ」などと答えてしまいがちなのですが、違う言葉が淘汰されずに使われている以上、意味やニュアンス、使い方など必ずどこか違うはずなんです。まったく同じなんていうことはありません。

言葉の違いは、辞書を引けば何らかの答えは出ます。でも僕の場合、説明する前にまずこのように返します。

・「おこられるのと、しかられるの、どっちが嫌?」

そうすると、ほとんどの場合、子どもはそれほど迷わずどちらかを選択します。

どちらかを選択したということは「説明できないけれどなんとなく違うことはわかる」ということです。それを言語化していくわけです。

「おこられるほうがいやだな」

→「なんでそう思うの?」

→「感情的でこわいから」「おこっている人はどうにもできない気がするから」

「しかられるほうがいやだな」

→「なんでそう思うの?」

→「なんか上から目線な気がしてムカつく」

みたいな感じです。

実際、辞書的な定義で言うと「おこる」は腹を立てること、「しかる」は目上の人が目下の人をいましめること、というような意味があります。

もちろん辞書的な定義を知ることは大事ですが、こと小中学生にとっては、なんとなく感じていることを認識して言語化することの方が学びが大きいと感じます。

その過程が、具体と抽象を使い分けたり、自分の理解の状況をメタ認知する能力を育んでいきます。