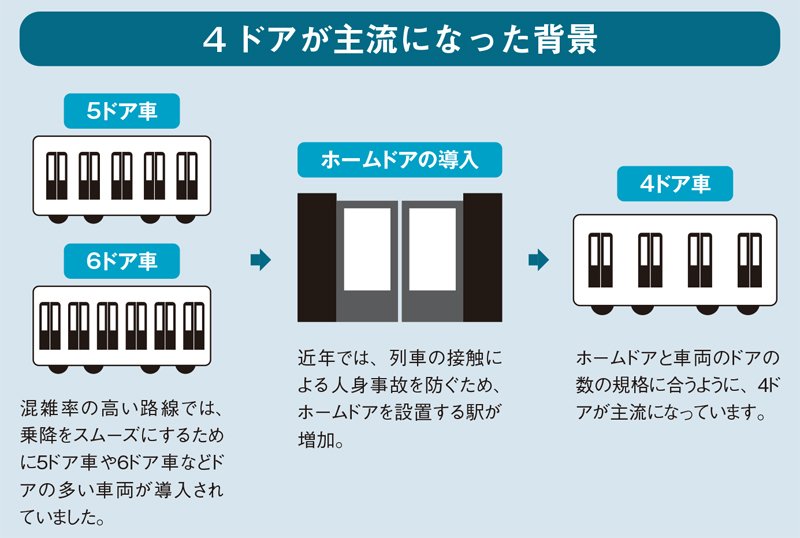

次に、ドアの数も重要です。ドアの数が多いと、幅が大きいときと同じく一度に乗り降りできる人も多くなるので、これも乗り降りにかかる時間の短縮につながります。そのため、かつてはひと車両に5つや6つのドアを設置している路線も。しかしホームドアの整備や混雑率の緩和に伴って姿を消し、現在は4つのドアのものが一般的になっています。

つり革や荷物棚もどんどん進化している

快適に乗車するために設備も進化!

毎日多くの人が利用する電車。その構造は使いやすさを考えたものになっています。注目して見てみると、実はさまざまな工夫が施されているのです。

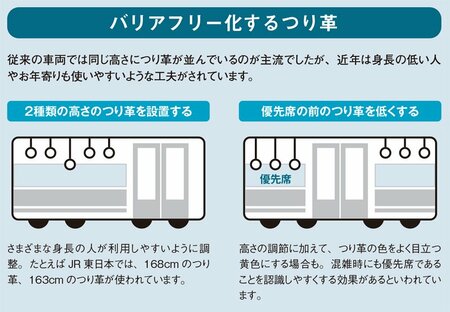

つり革は、立ったままでも安全に乗車するために必要な備えです。これをつかんでいることで、走行中に車体が揺れても、乗客は転ばずに済みます。最近では、あらゆる人が利用しやすいような工夫も見られ、つり革の長さをばらばらにして身長の高い人も低い人も、それぞれが持ちやすいようになっています。

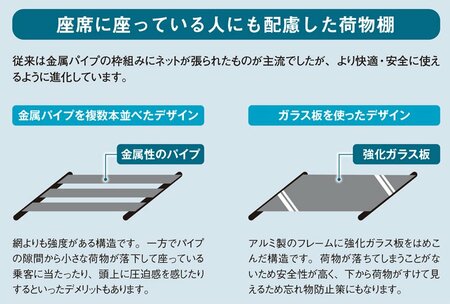

荷物棚は、乗車中に荷物を置いておけるスペースですが、座席の上部にあるのが一般的です。そのため、小柄な人はなかなか利用しづらいもの。そこで棚の位置を5cmほど低めに配置した車両が増えています。たとえば山手線では、従来のE231系では167.8cmだった荷物棚の高さが新型車両のE235系では162.8cmへと下げられています。また、棚の下に座っている人への圧迫感の軽減や忘れ物防止のために、荷物を置く部分を透明なガラスにしたものも多くなってきました。そんな便利な荷物棚ですが、座席に座ってしまうと置いた荷物が視界に入らなくなってしまいます。置き忘れて電車を降りてしまわないよう、利用するときは十分注意が必要です。

電車にはハンドルがないのになぜカーブできる?

曲がれる秘訣は車輪の構造にあった

電車は常に真っすぐなレールの上を走るのではなく、右や左にカーブをしながら進んでいきます。しかし電車には自動車のようなハンドルはありません。では、どうしてカーブを曲がれるのでしょうか。

電車がカーブできる理由は、車輪の形がポイントとなっています。車輪というと自動車のタイヤと同じ円筒形をイメージしてしまいがちですが、電車の場合は帽子を横向きにしたような形をしています。