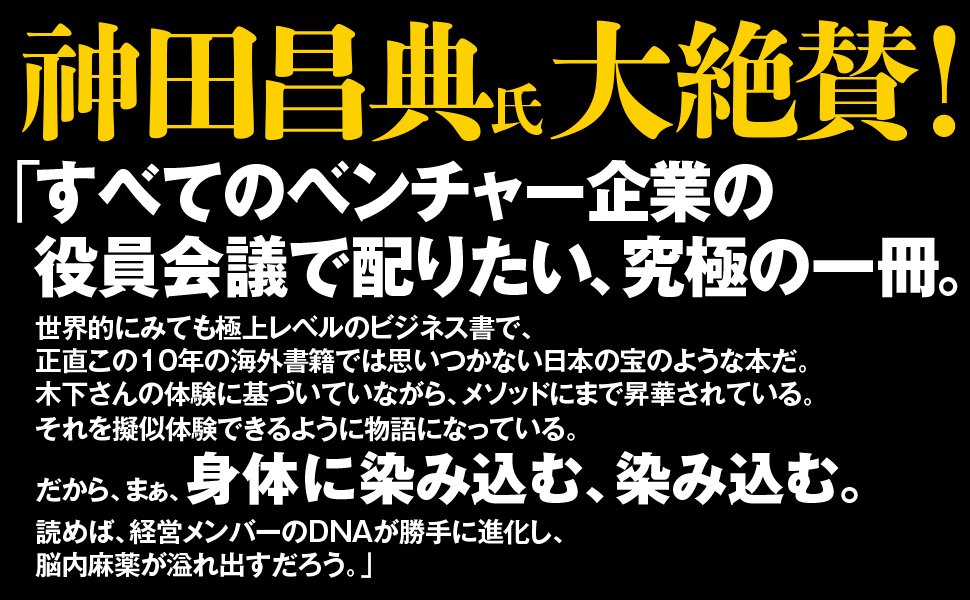

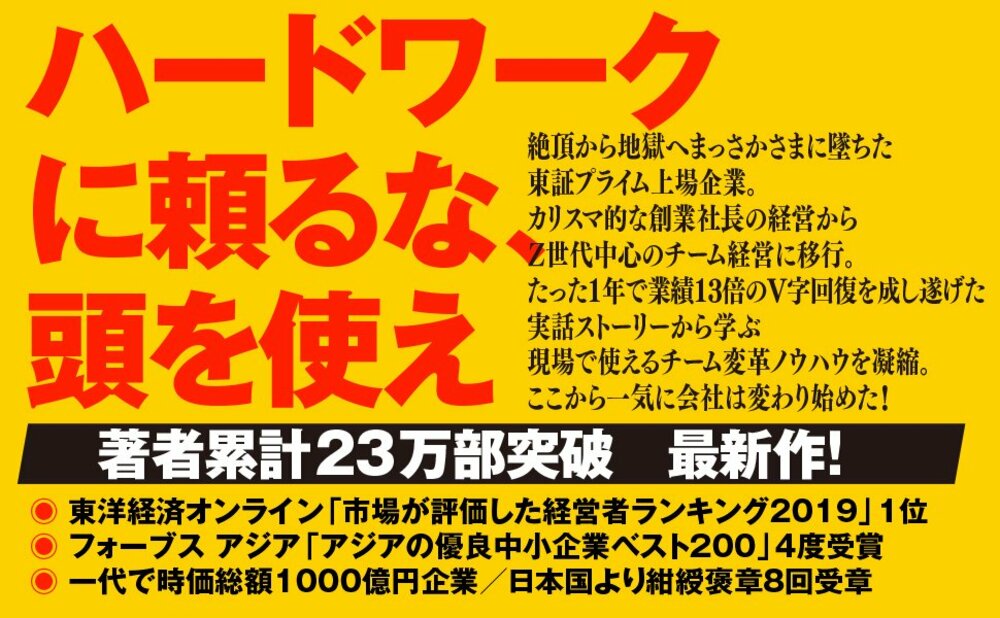

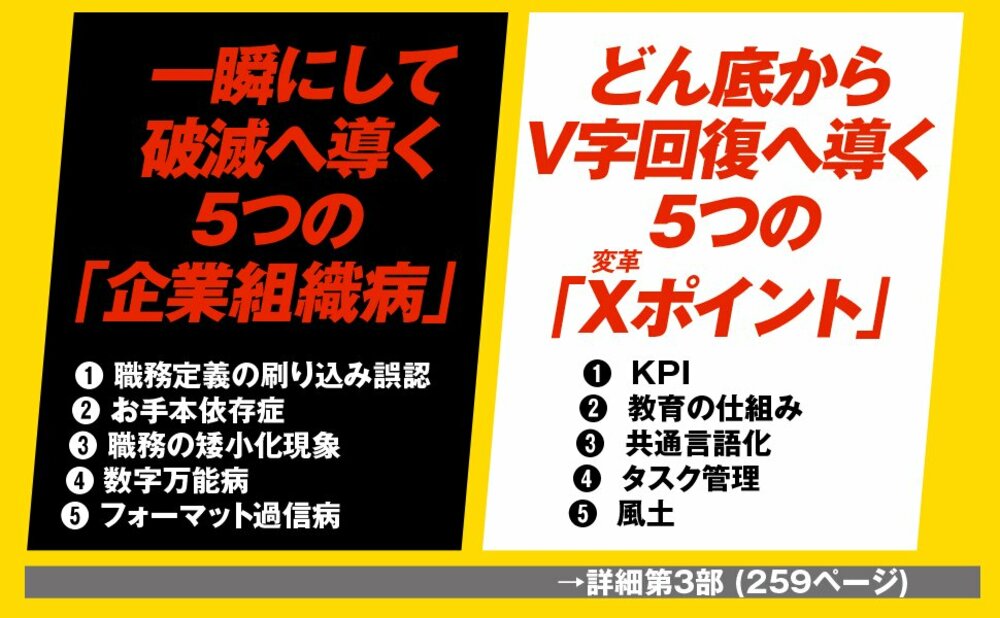

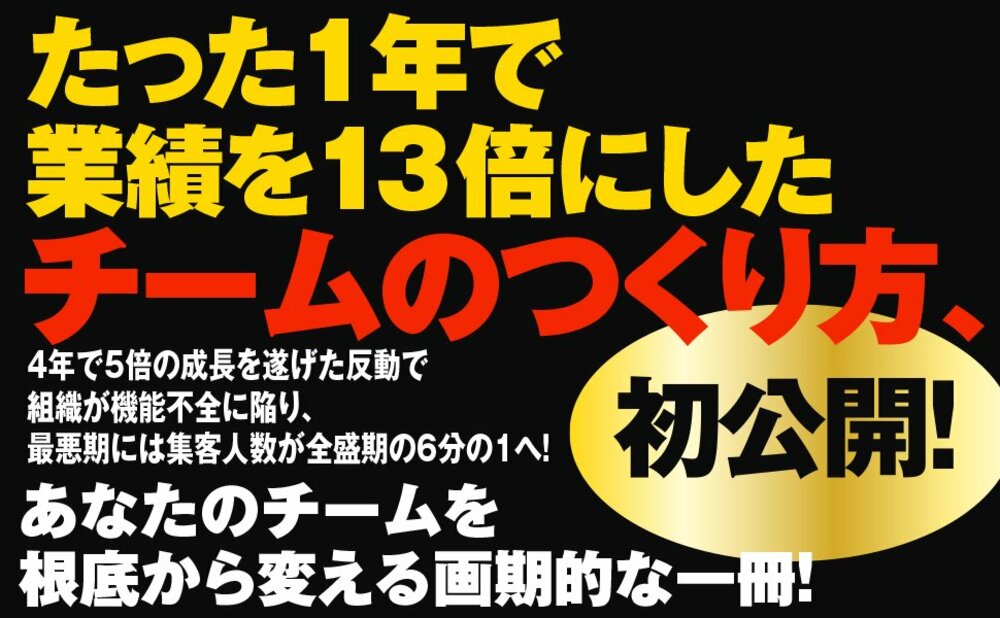

「人が次々辞めていく…」「上司と部下に信頼関係がない…」「メンバーのモチベーションが上がらない…」── チーム内のコミュニケーションに悩める人たちに話題となっているのが、北の達人コーポレーション(東証プライム上場)・木下勝寿社長の最新刊『チームX(エックス)──ストーリーで学ぶ1年で業績を13倍にしたチームのつくり方』だ。同書は、「20年に一冊の本」と会計士から評された『売上最小化、利益最大化の法則』、さらにニトリ・似鳥会長と食べチョク・秋元代表から「2022年に読んだおすすめ3選」に選抜された『時間最短化、成果最大化の法則』に続く木下社長シリーズの第3弾である。刊行直後には、神田昌典氏が「世界的にみても極上レベルのビジネス書」との絶賛コメントを寄せている。フォーブス アジア「アジアの優良中小企業ベスト200」4度受賞、東洋経済オンライン「市場が評価した経営者ランキング2019」第1位などを獲得してきた木下社長だが、その裏には「絶頂から奈落の底へ」そして「1年でチーム業績を13倍にしたV字回復」の知られざるドラマがあった。しかも、その立役者はZ世代のリーダーたち。本稿では、そんな『チームX』が話題となっている木下社長に「リーダーたちのお悩み相談」をぶつけてみた。今回のテーマは「助け合い」。チームワークを乱してまで、自分の評価のことばかり考えるメンバーが現れてしまうのはなぜなのか? その解決策を聞いてみた(構成/藤田 悠)。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

最悪なのは「自分の評価を上げようとしない部下」

【リーダーからのお悩み相談】

手柄を独り占めしてアピールした結果、彼はなんと昨年度の社内MVPに…。

このままでは、ほかのメンバーたちのモチベーションにも、ネガティブな影響が出かねません。

チームの和を乱す彼の行動に困っています。

彼にもっと「助け合いの精神」を持ってもらうには、どうすればいいでしょうか?

「自分の評価を上げることだけを考えている部下」──。

全然問題ないと思います。

むしろ最悪なのは「自分の評価を上げようとしない部下」です。

KPIを設定しても、そのKPIを達成しようとしない人ばかりだと、会社の業績は上がりません。 ですが、相談者のチームでは、少なくとも「自分の評価を上げたい」という思いが渦巻いている。

これはとてもいい傾向だと思います。

「助け合うほうが得」というインセンティブ

だとすると、そのうえでなにをやるべきなのか──?

ダメなマネジャーほど、「周りの人のことをもっと考えよう」などと言いがちです。

しかし、ここでは決して「助け合いの精神」とか「思いやり」とか「メンバーの善意」に依存してはいけません。

やるべきことはシンプルです。

「みんなが協力したほうがトクになるようなKPI」を設定するべきなのです。

そういうしくみの中では、各メンバーは自分の評価を上げることだけを考えればいい。

「自分が結果を出しすぎたら、周りの迷惑にならないかな?」なんて、誰も心配しなくていいんです。

ひたすら自分の成果にこだわって、各自のKPIを達成することに全力で向き合ってもらえます。

ですから、相談者さんのチームでは、「自己チューな彼」に問題があるのではなく、手柄を独り占めしたほうが評価されるようなKPI設計のほうに非があると言えます。

KPIは必ず「ハック」される。

いかに「先回り」するか?

もちろん、理想的なKPI設計というのは、すぐには見つからないものです。

このあたりについて、私自身がどんな試行錯誤を繰り返してきたかについては、『チームX』の中でも克明に触れました。

本書の中で「いちばん読み応えがあった!」という感想をいただく箇所の1つです。

ここからわかるのは、KPIは必ず「ハック」されるということです。

評価のための指標をつくると、人は「どうすればもっとラクにこの指標を達成できるか?」というふうに頭を働かせるものなんです。

要するに、「ズル」をしようとするわけですね。

ですから、私の会社ではKPIを設計したときに、必ず幹部たちで「このKPI設計だと、どんな『ズル』ができるかな?」と事前に話し合うことにしています。

すると、みんなから「こういう『ズル』ができる!」「私だったら、こんな『ズル』をするかな…」という意見が上がってくる。

こうやって、KPIの「抜け穴」を先回りしてふさいでいくわけです。

そのプロセスを挟むと、特定の誰かだけがトクをするようなKPI設計を避けることができます。

「気遣い」や「助け合い」に頼らなくても、結果として協力関係が生まれて、チーム全体が盛り上がる──そんなKPIをデザインしていくのがマネジャーの仕事です。

そういうしくみをつくったうえで、「さあ、みんな徹底的に自己チューにやってくれ!」と言えるチームのほうが健全なのではないでしょうか?

(本稿は『チームX ── ストーリーで学ぶ1年で業績を13倍にしたチームのつくり方』の著者による特別投稿です)