量子コンピュータが私たちの未来を変える日は実はすぐそこまで来ている。

そんな今だからこそ、量子コンピュータについて知ることには大きな意味がある。単なる専門技術ではなく、これからの世界を理解し、自らの立場でどう関わるかを考えるための「新しい教養」だ。

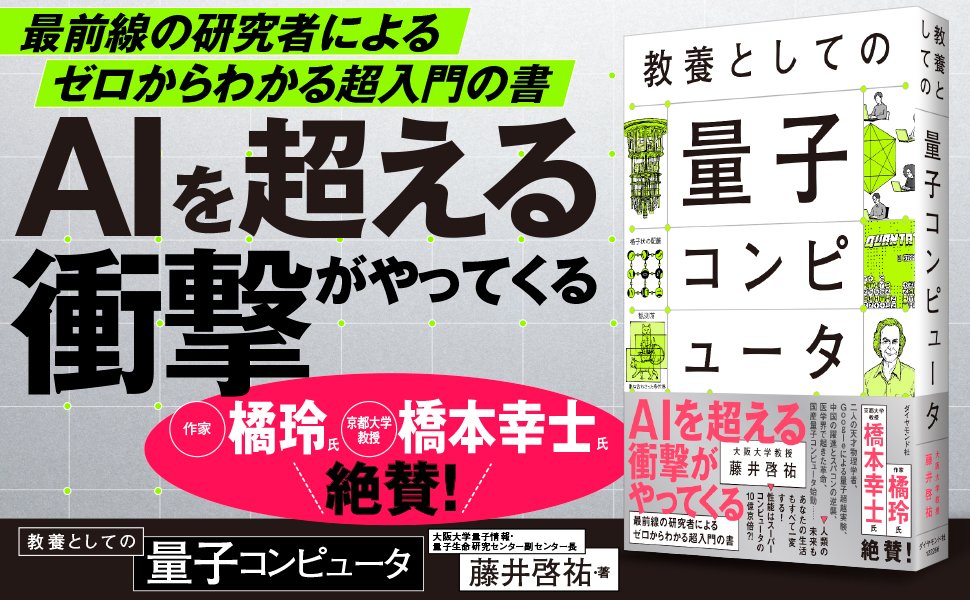

『教養としての量子コンピュータ』では、最前線で研究を牽引する大阪大学教授の藤井啓祐氏が、物理学、情報科学、ビジネスの視点から、量子コンピュータをわかりやすく、かつ面白く伝えている。今回は量子コンピュータのよくある誤解について特別な書き下ろしをお届けする。

Photo: Adobe Stock ※画像はイメージです

Photo: Adobe Stock ※画像はイメージです

量子コンピュータのよくある誤解

高市政権が発足し、量子コンピュータを筆頭に量子技術は国の重点17分野の1つになるとともに、6つの国家戦略技術にも挙げられ、ますます注目を集めている。

一方で、他の分野に比べて量子コンピュータはその実像がつかみにくく、ネット上には多くの“誤解”が飛び交っている。

ここでは、量子コンピュータにまつわる代表的な誤解をいくつか取り上げ、背景と正しい理解を紹介してみたい。

「量子ビットは0と1を同時に並列して表せるから爆発的に計算できる」?

量子ビットは0と1の重ね合わせ状態を取れるが、これは「0と1の両方を同時に“計算してくれる”」という意味ではない。

量子計算の本質は、重ね合わせ状態同士を干渉させることで特定の解にだけ振幅を集中させる“干渉の設計”にある。

よく聞く「全探索を一瞬でできる」というイメージは誤解。

「量子もつれを使えば光速を超えて情報を伝送できる」?

量子もつれは「遠く離れた粒子同士が強く相関する」という現象だが、そこに“情報を載せて送る”ことはできない。

もつれた粒子を観測すると瞬時に相関が現れるものの、それはランダムな結果であり、そのままでは通信には使えない。

あわせて古典的なメッセージを送ると、初めて量子情報を取り出せるというのが、量子テレポーテーションである。

このため、相対性理論(物も情報も、光速を超えて伝わらない)と量子力学がうまく矛盾しないようになっている。

「量子コンピュータはあらゆる計算を高速化する」?

「量子コンピュータが実現すれば、従来コンピュータは完全に置き換えられる」?

量子コンピュータは計算機科学の分類的には従来コンピュータの上位互換である。

だからと言って、全ての問題において高速化できるわけではない。

量子コンピュータは、現代のコンピュータに比べ計算の1ステップの速さはさほど速くはない。

それゆえ、ステップ数を圧倒的に削減できるような特殊な問題に対して有効だ。

また、量子コンピュータは現在のコンピュータに比べ製造や維持のコストもかかる。

そのため、量子コンピュータによる計算で学術的もしくは経済的に大きな価値が見込まれる問題に対して特に有効になる。

これらの理由により、量子コンピュータが実現しても現在のコンピュータがなくなることはない。

「量子コンピュータによって暗号は破られ、インターネットは崩壊する」?

確かにショアのアルゴリズムはRSA暗号を理論上高速に解読できる。

しかし実行には数百万量子ビット規模の誤り耐性量子コンピュータが必要で、当面は現実的でない。

一方で「ポスト量子暗号」の標準化がすでに進んでおり、量子コンピュータが普及した時代に向けた備えが始まっている。

ただし暗号は数十年先までの安全性が求められるため、今後の技術革新を見据えた対応は不可欠である。

「量子コンピュータの実現は早くてもあと30年先」?

これは過去30年にわたり繰り返されてきた“常套句”である。

しかし2014年以降、量子ハードウェアは劇的に進歩している。

多くの企業が2030年頃に誤り耐性量子コンピュータの実現を目標に掲げ、応用研究も急速に進展している。

暗号解読レベルにはなお大きな隔たりがあるものの、量子化学計算や材料設計など限定的な応用であれば、10年以内の実用化は十分にあり得る。

むしろ、これまでの10年の進歩を見れば、次の10年が研究者ですら予測困難なスピードで動くことは想像に難くない。

「実用化はまだ30年先」という見方は、もはや楽観的と言わざるを得ない。

(本稿は『教養としての量子コンピュータ』の著者が特別に書き下ろしたものです。)