Photo:SOPA Images/gettyimages

Photo:SOPA Images/gettyimages

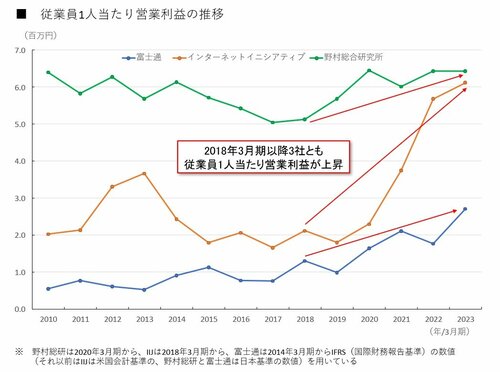

業績好調のITベンダー大手、富士通、野村総研、IIJ3社の決算書から各社の戦略の違いを前後編にわたって読み解いていく。前編に続く後編では、「従業員1人当たり営業利益」に着目し、各社がどのように収益性を高めてきたかを見ていこう。さらに、今後の課題についても考察する。(中京大学国際学部・同大学院経営学研究科教授 矢部謙介)

従業員1人当たり営業利益が

向上した三者三様の理由とは?

前編では、野村総合研究所(以下、野村総研)、インターネットイニシアティブ(以下、IIJ)、富士通の決算書と従業員1人当たり指標について見てきた。ITベンダーにおける収益性はITエンジニアが働く効率によって大きく左右されることから、従業員1人当たり指標はITベンダーにとってのKPI(重要業績指標)の一つである。

2023年3月期の従業員1人当たり営業利益を比較してみると、野村総研は約640万円、IIJは約610万円であったのに対し、富士通は約270万円となっており大差をつけられている状況が明らかとなった。

では、この従業員1人当たり営業利益を時系列で比較してみよう。

以下の図は、野村総研、IIJ、富士通の従業員1人当たり営業利益の推移を10年3月期から23年3月期の期間でまとめたものだ。

日経NEEDS-FinancialQUESTから筆者作成

日経NEEDS-FinancialQUESTから筆者作成拡大画像表示

これによれば、3社共に18年3月期以降、従業員1人当たり営業利益が上昇傾向にあることが分かる。野村総研では、18年3月期に約510万円だったのが23年3月期には約640万円に、同期間にIIJでは約210万円から約610万円に、富士通では約130万円から約270万円にそれぞれ増加している。

18年には、経済産業省が「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」を取りまとめ、これが日本におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)を進展させるきっかけとなった。こうした形で広まっていったDXのうねりが、各社の業績を後押しした結果であるといえるだろう。

しかしながら、各社の置かれた状況と施策をより詳しく見てみると、従業員1人当たり営業利益が上昇した背景には、三者三様の理由がある。ここからは、それぞれの従業員1人当たり営業利益が上昇した背景について探っていくことにしよう。