「試合であのアッパーが一番効いた。パンチをもらった右目だけでなく、あまりの衝撃で左目まで見えなくなったんです。『バン!』と打たれて両目とも見えなくなったんです」

パンチを浴びた反対の目まで見えなくなる。そんなことが起こりうるのか。一発のアッパーでやられたというのだろうか。もちろん佐野には初めての経験だった。「右目は見えないし、まぶたが切れたのも分かった。左目は喩えるなら目に指が入ったときのように曇ってしまった。視界がぼやけているような感覚です」

視力が落ちていた右目は視界を失い、左目には曇りガラスがかかっているかのようだった。その瞬間、思ったことがあるという。

「最初の1分くらいで距離を把握され、動きも読まれているなと感じました。要するに僕がこう動くと分かっていて、あのアッパーを打ってきたんです」

井上にはすぐに距離感をつかみ、瞬時に相手の動きを見抜く、類い稀な能力がある。佐野もまた開始1分余りで「動きを読まれている」と体感したのだった。

お客さんを惹きつける天性の華

「井上っちゅうのは華があるな」

コーナーから見つめていた会長の松田は、井上に目を奪われた。一瞬、20年近く前、愛弟子の薬師寺と対戦した辰吉を思い出す。あの日もコーナーから見た対戦相手にオーラを感じた。

「まあ、辰吉のオーラはもっと上だったけどな。華というのは、お客さんが自然とリングに吸い付くようになっちゃうんだな。会長やトレーナーが教えられるものじゃない。生まれ持ったもの。大きい試合をやるたびに倍増していくもんなんだよ。はっきり言えば、お客さんからしたら相手なんて誰でもいいんだ。リングに上がって闘えばそれで十分。それだけで絵になる。敵ながら辰吉や井上にはそういう雰囲気があったね」

だが、同時に思った。

「日本人相手は違うよ。佐野は井上がこれまでやってきた外国人とはハートが全然違うから。アイツには意地がある。おい佐野、目一杯やってこい!」

2回。50秒過ぎ。井上が左のボディーアッパーを打つと見せかけて、左を瞬時に顔面へのフックに切り替えた。もの凄いスピードとともにパンチが飛び込んでくる。異次元のコンビネーションだった。佐野は頬にまともに食らい、吹き飛ばされた。ダウン。

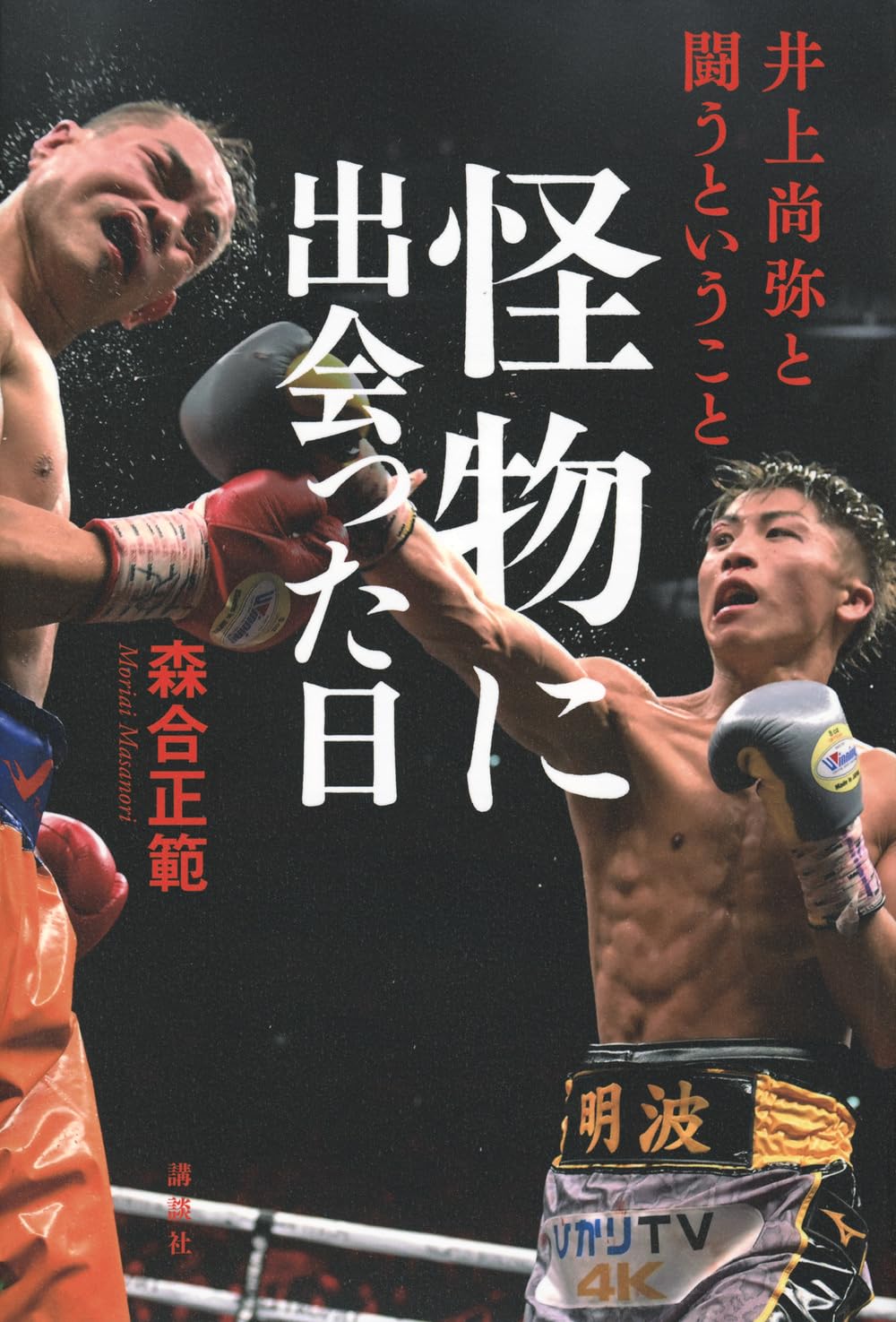

『怪物に出会った日 井上尚弥と闘うということ』(講談社)

『怪物に出会った日 井上尚弥と闘うということ』(講談社)森合正範 著

「しまった、と思った瞬間にはもう食らっていました。パンチは全然見えていないです。本当に一瞬でガツンともらった。僕は倒れたときに休むのが嫌いなんです。だから休まず、すぐに立ったんです」

立ち上がり、試合を再開すると、右ストレート、左フックを浴び、よろめいた。自然とコーナーに下げられる。左、右と次々パンチが飛んでくる。ボディーワークを使い、必死に反応した。井上の右ストレートに対して上体をかがめて避けた瞬間、ゴツンと頭部に当たった。佐野はさほど衝撃を感じなかったが、このときアクシデントが起こっていた。井上が右拳を痛めたのだ。

佐野は左を3発突き、井上をリング中央に戻す。一呼吸置く間もなく、今度は視界の外から左フックが飛んできた。

まるで嵐の中にいるような3分間が終わった。