Photo:JIJI

Photo:JIJI

「激論!どうなるリニア中央新幹線」特集の#3、#4では、池上彰氏が「南アルプスは造山活動の激しい山岳で、直下には中央構造線と糸魚川―静岡構造線という2つの大きな活断層が走っている」「活火山が多く、地震や地滑りが起こりやすいフォッサマグナも通る」として、地震のリスクを懸念。また、トンネル内で停車した時の避難経路や、断層のずれがトンネルに及ぼす影響についても指摘していた。そこで、安全性についてJR東海に見解を問うた。(ダイヤモンド編集部 浜根英子)

真冬の南アルプスで

トンネル走行中に大地震が起きたら

――震災や火災などでリニア中央新幹線がトンネル内で緊急停車した時に、乗客に逃げ道はあるのか。真冬の南アルプス山脈の真下でリニア新幹線が停車した場合、非常口は標高1300~1500メートルにあり、乗客は凍死を覚悟しながら山中を脱することになるのか。

冬季を含めて、一般的にトンネル内は、外に比べて年間の気温の変化が小さいため、外に出るよりは、トンネル内にとどまっていただくほうが安全になると考えていますが、万が一の際には速やかに避難誘導を行います。

南アルプストンネルでは、本線トンネルに並行して地質の確認のために掘削された先進坑を非常時の避難路として活用します。この先進坑は、営業開始後は保守作業用の通路として使用されることとなり、保守用車両等が通行できるようになっています。

そのため乗客の方々には、状況に応じて、車両または徒歩で、山梨県早川町や長野県大鹿村などにある最寄り駅、または近くにある非常口を通って地上まで安全に避難していただくことができます。非常口までの経路は、山岳部を通る他の新幹線と同様で、既設の道路あるいは工事にあたって整備した道路を活用し、冬季でも安全に避難できると考えています。

――日本は、地震が多い国であり、地震や地滑りが起きやすいフォッサマグナと呼ばれる巨大な地溝帯、糸魚川―静岡構造線といった活断層の上をリニア新幹線は通過することになる。安全対策は?

リニア中央新幹線の地震対策として、東京、名古屋、大阪の主要駅と路線の大部分をトンネルや地下構造で建設する予定です。一般的に、地下空間は地震の揺れが小さく、災害に強い特性を持っています。土木構造物に関しては、国の最新の基準に基づき、十分な耐震性を持つよう設計されています。過去の大きな地震、例えば東日本大震災や熊本地震の際にも、これらの基準などに基づいて建設、補強された新幹線構造物は、大きな被害を受けませんでした。

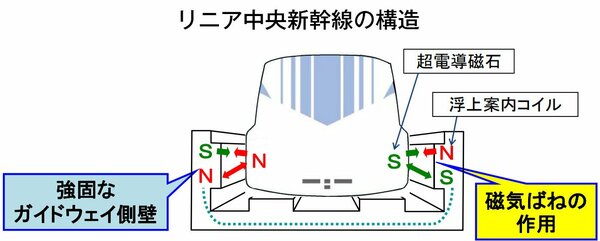

また、超電導リニア車両は、U字型のガイドウェイ内を約10cm浮上しながら非接触で走行しています。浮上案内コイルの磁力により、車両はガイドウェイの中心に位置する力が働き、地震が発生しても脱線することはありません。

強力な磁気ばねの作用でガイドウェイ中心に車両を保持する 出所:東海旅客鉄道「異常時への対応のポイント」 拡大画像表示

強力な磁気ばねの作用でガイドウェイ中心に車両を保持する 出所:東海旅客鉄道「異常時への対応のポイント」 拡大画像表示

さらに、東海道新幹線で使用している早期地震警報システム「テラス」をリニア中央新幹線にも導入します。このシステムにより、地震が発生した場合列車は早期に減速や停止が可能となり、安全性は高まります。気象庁が整備している東南海海底地震観測網のデータも活用する予定で、当該海域の想定震源域で発生する地震について、従来と比較して最大で10秒程度、早く感知できる見込みです。

沿線地震計(50カ所)、遠方地震計(21カ所)、緊急地震速報用地震計(約1000カ所)のほか、海底地震観測網を活用。気象庁が整備している東南海海底地震観測網のデータも活用する予定 出所:東海旅客鉄道「地震対策の強化に向けた取り組みについて」(2022年8月25日) 拡大画像表示

沿線地震計(50カ所)、遠方地震計(21カ所)、緊急地震速報用地震計(約1000カ所)のほか、海底地震観測網を活用。気象庁が整備している東南海海底地震観測網のデータも活用する予定 出所:東海旅客鉄道「地震対策の強化に向けた取り組みについて」(2022年8月25日) 拡大画像表示