リニア新幹線が走行中に

断層が大幅にずれた場合の影響は

――過去には丹那トンネルが掘削工事中に北伊豆地震(1930年)に見舞われ、トンネルの先端面が2メートルほどずれたことがある。時速500キロメートルで走行中に地震によって断層が大幅にずれても、トンネルの安全を確保できるのか。

トンネルが断層を横切る点についてですが、昭和49年(1974年)から国鉄、平成2年(1990年)からは当社と鉄道建設公団が、断層を横切るポイントで地形・地質の調査を行ってきました。これまで長期間にわたり、広範囲で綿密なボーリング調査などを実施し、関係地域の活断層の状況を十分に把握しています。

日本の新幹線や高速道路といった幹線交通網(主要な交通網)は、広域・長距離にわたる路線のため、すべての活断層を避けることは現実的には難しいです。そのため、中央新幹線のルート選定では、これまでの調査結果をもとに、(1)活断層をなるべく回避する、(2)通過する場合はできる限り短い距離で通るようにし、(3)活断層の形状などを詳細に調査した上で、その特性に合わせた適切な補強を施す――これらの観点から工事計画を注意深く策定しています。

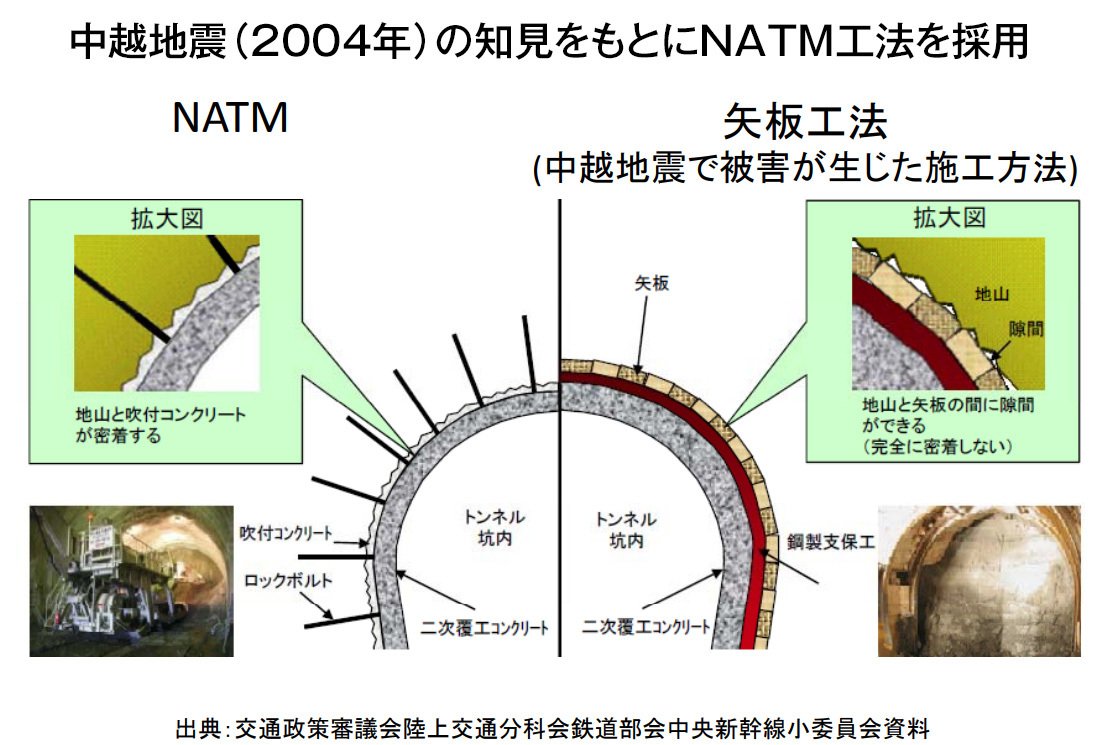

中越地震(2004年)でトンネルに変状が生じた個所から得た知見をもとにリニア中央新幹線では隙間のできないNATM工法を採用 出所:東海旅客鉄道「異常時への対応のポイント」 拡大画像表示

中越地震(2004年)でトンネルに変状が生じた個所から得た知見をもとにリニア中央新幹線では隙間のできないNATM工法を採用 出所:東海旅客鉄道「異常時への対応のポイント」 拡大画像表示

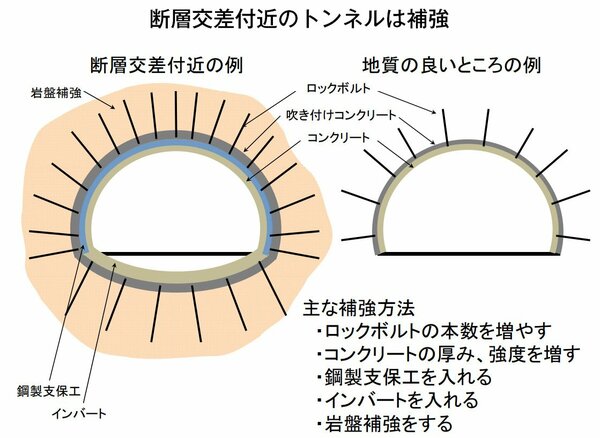

断層交差付近はロックボルトの本数を増やして、コンクリートの厚みを増すなどトンネルを補強する 出所:東海旅客鉄道「異常時への対応のポイント」 拡大画像表示

断層交差付近はロックボルトの本数を増やして、コンクリートの厚みを増すなどトンネルを補強する 出所:東海旅客鉄道「異常時への対応のポイント」 拡大画像表示

川勝知事の解決策「部分開業」を

どう思うか

――川勝知事は、静岡県議会(12月12日)において、「リニア問題」の解決策について、「現行ルートを前提にした上で、開通できる状況になった部分から開通させるということが、営業実績となり、解決策になると考えている」と発言した。つまり、部分開業が解決策だと明言したということだ。知事が言う部分開業の案について、当事者のJR東海はどういう見解なのか。

部分開業に関しては、以前から述べているように、実施する考えはありません。神奈川県駅から山梨県駅という限られた区間で開業する場合にしても、そのためには多くの設備が必要になってくるからです。車両を保管する車両基地や、電車の運行を管理する指令設備など、すべての設備を整えなければなりません。さらに、実際に電車を運行する前の試運転や、運営するための体制の構築など、考慮すべき点が多数存在するため、現実的ではないと考えています。

また、リニア新幹線は、既存の東海道新幹線が老朽化することや、南海トラフ地震などの大災害に対応するために計画されたものです。この計画では、重要な交通路を二重にすることで、災害時にも輸送機能を維持することが狙いです。そのため、神奈川県駅から山梨県駅までの区間だけを開業しても、この目的を達成することはできないため、部分開業は考えておりません。

沿線住民の方々からは新幹線の早期開業への期待の声も多くいただいています。これに応えるためには、静岡県を通る工事区間の着工が不可欠だと思っています。この重要な工事に着手できるよう、私たちは全力を尽くして取り組んでいます。このような状況の中で、部分開業は現実的な選択肢ではないと判断している次第です。

>>12月27日(水)公開の#6に続きます。

Key Visual:SHIKI DESIGN OFFICE