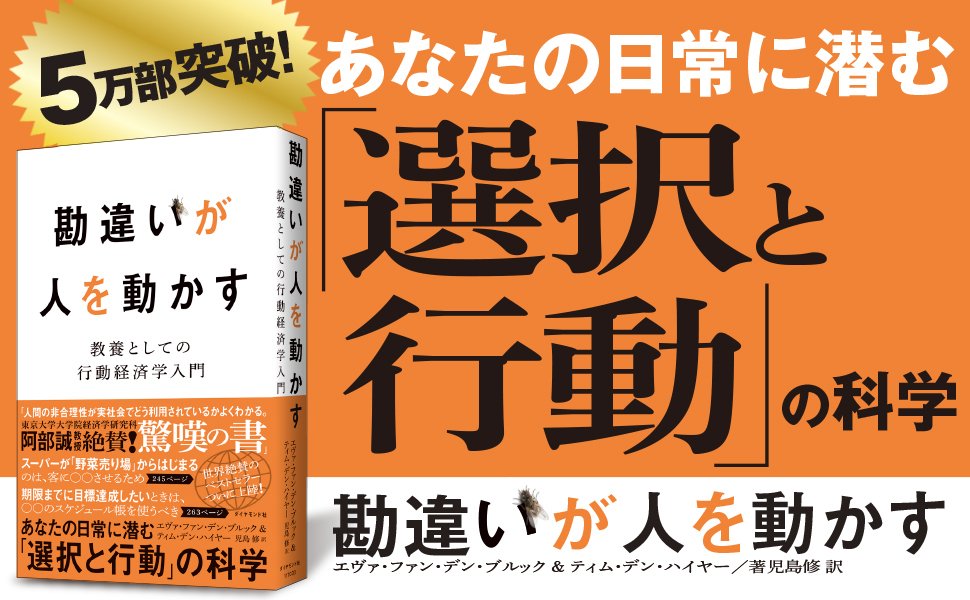

人を動かすには「論理的な正しさ」も「情熱的な訴え」も必要ない。「認知バイアス」によって、私たちは気がつかないうちに、誰かに動かされている。人間が生得的に持っているこの心理的な傾向をビジネスや公共分野に活かそうとする動きはますます活発になっている。認知バイアスを利用した「行動経済学」について理解を深めることは、様々なリスクから自分の身を守るためにも、うまく相手を動かして目的を達成するためにも、非常に重要だ。本連載では、『勘違いが人を動かす──教養としての行動経済学入門』から私たちの生活を取り囲む様々な認知バイアスについて豊富な事例と科学的知見を紹介しながら、有益なアドバイスを提供する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「複雑な問題だ」と考えると、思考停止に陥りやすい

興味深い認知バイアスが、複雑バイアスだ。

何らかの理解しがたい事象に直面したとき、「これはとても複雑な問題に違いない」と仮定することは、脳にとってシンプルな解決策になる。

フーリガンやテロリストの無作為な暴力を目にしても、社会学的な見地からその理由が説明できるはずだと信じようとする。

フェイスブックでも、「私が辛い毎日を送っているのは、手の込んだ陰謀によって苦しめられているから」といった投稿を目にすることがある。

そう信じていたほうが、「人生は混沌としていて、理由もなく悪いことが起こる」という考えを受け入れるより、自分を納得させやすいからだろう。

企業コンサルタントやスピリチュアルコーチは、この認知バイアスのおかげで利益を得ている。

何年も苦しんでいる問題が、実は取るに足らないものであるなどとは誰も聞きたくない。

だから、専門家にもっともらしい説明をしてほしいのだ。

物事の複雑な仕組みをわかったつもりになることは、説明深度の錯覚と呼ばれる。

私たちは、毎日使っているものだから、ノートパソコンや車、自転車の仕組みはよくわかっていると思いがちだ。

だが、たとえば自転車のブレーキを自分で取り外すことができる人は、どのくらいいるだろうか?

(本記事は『勘違いが人を動かす──教養としての行動経済学入門』から一部を抜粋・改変したものです)