量子コンピュータが私たちの未来を変える日は実はすぐそこまで来ている。

そんな今だからこそ、量子コンピュータについて知ることには大きな意味がある。単なる専門技術ではなく、これからの世界を理解し、自らの立場でどう関わるかを考えるための「新しい教養」だ。

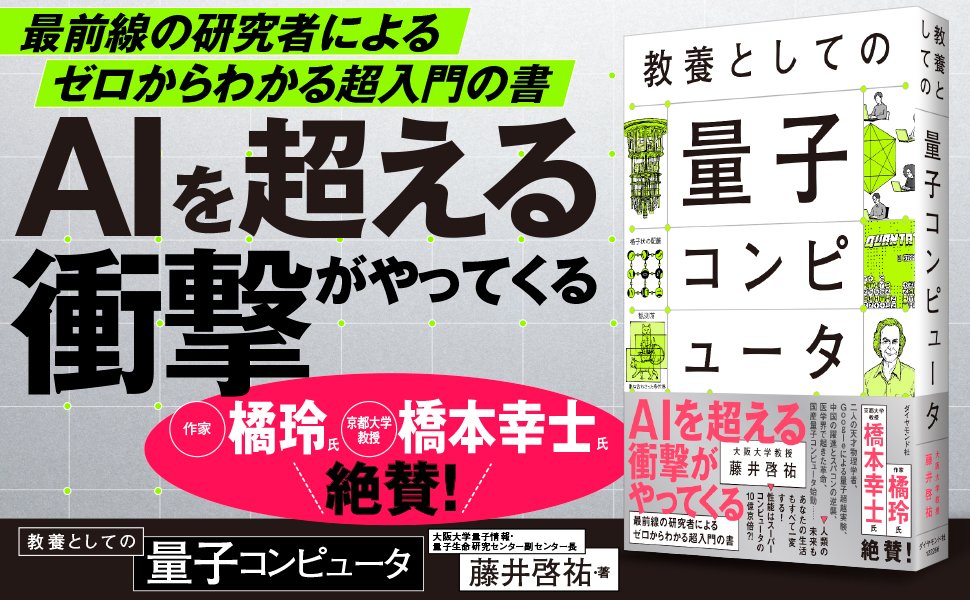

『教養としての量子コンピュータ』では、最前線で研究を牽引する大阪大学教授の藤井啓祐氏が、物理学、情報科学、ビジネスの視点から、量子コンピュータをわかりやすく、かつ面白く伝えている。今回は量子力学の発見について抜粋してお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

二人の天才物理学者、登場

1920年代に入り、ヨーロッパの二人の天才物理学者によって量子仮説の背景にある理論、いまでいうところの量子力学がほぼ同時期に構築された。

ドイツのミュンヘン大学において21歳という若さで博士号を取得し、前述したボーアの研究所で研究をしていたドイツの物理学者ヴェルナー・ハイゼンベルクは、1925年に行列力学という新たな枠組みを提案する。

彼は、プランクやボーアによって提唱された量子化という条件を、より基本的な方程式から説明しようとした。

そのために、それまでは位置や速度といった連続的な「値」をとる量として扱われていた物理量を、行列という複数の数が集まり作用する、数学的なオブジェクトに置き換えた。

ニュートンとの違いとは?

つまり、ハイゼンベルクは目では観測できない「電子の位置や動き」を、関係だけはわかる情報の表(=行列)で表した。

こうすることで、運動を予測するための方程式は、連続的な値をとる位置や運動量に対する「ニュートン方程式」から、位置や速度を表す行列を用いた「ハイゼンベルク方程式」によって表される。

もう少しわかりやすくいうと、ニュートン方程式では、「いま目の前にあるリンゴが、次の瞬間どこに落ちるか」がわかり、ハイゼンベルク方程式では、「電子の位置や動きの関係性の情報が次の瞬間にどのように変化するか」がわかるということだ。

ニュートン方程式は直接目で見える世界で使われ、ハイゼンベルク方程式は、ミクロな量子の世界で使われることになる。

粒子と波を両立させる

一方、1926年には、ウィーンの物理学者エルヴィン・シュレーディンガーが、「電子が波の性質を持つ」というド・ブロイの考えに基づいて、電子を波として扱う新しい力学(=波動力学)を提唱した。

こちらは、位置や速度などの物理量ではなく粒子の状態に注目する。

ミクロな世界では、粒子はある座標の一点に存在するのではなく、空間に広がりを持った「重ね合わせ状態」として存在するという考え方だ。

重ね合わせ状態を表現するために、粒子の広がりの分布を表す波動関数を用いる。

この波のような関数は、時間がたつにつれてシュレーディンガー方程式というルールにしたがって変化し、粒子は波としての性質を持つようになる。

その結果、粒のような性質と、波のような性質の両方を持った対象をうまく表せるようになった。

(本稿は『教養としての量子コンピュータ』から一部抜粋・編集したものです。)