沖縄本土復帰の直後から

存在したモノレール構想

そんなゆいレールだが、構想は1972年の沖縄本土復帰の直後から存在した。当時、沖縄県の人口約94万人のうち、約70万人が本島の中南部に集中しており、また戦災以降、市街地が無秩序に拡大したことで、自動車以外に交通手段の選択肢がなかった。

その結果、沖縄の自動車保有台数は1965年から1974年まで6倍に増加し、本土の3倍を大きく上回る自動車社会となった。地元住民、米軍関係者の自動車、観光客のレンタカー、路線バスが限られた道路に集中し、道路混雑が問題化していた。

そこで那覇市は本土復帰にあたって「交通体系の再編確立」を政策に掲げ、道路整備と並行してモノレール準備室を立ち上げ、「大衆輸送機関」の検討に着手した。1972年の業界誌『モノレール』には、那覇市の「那覇市モノレール計画案」が掲載されている。

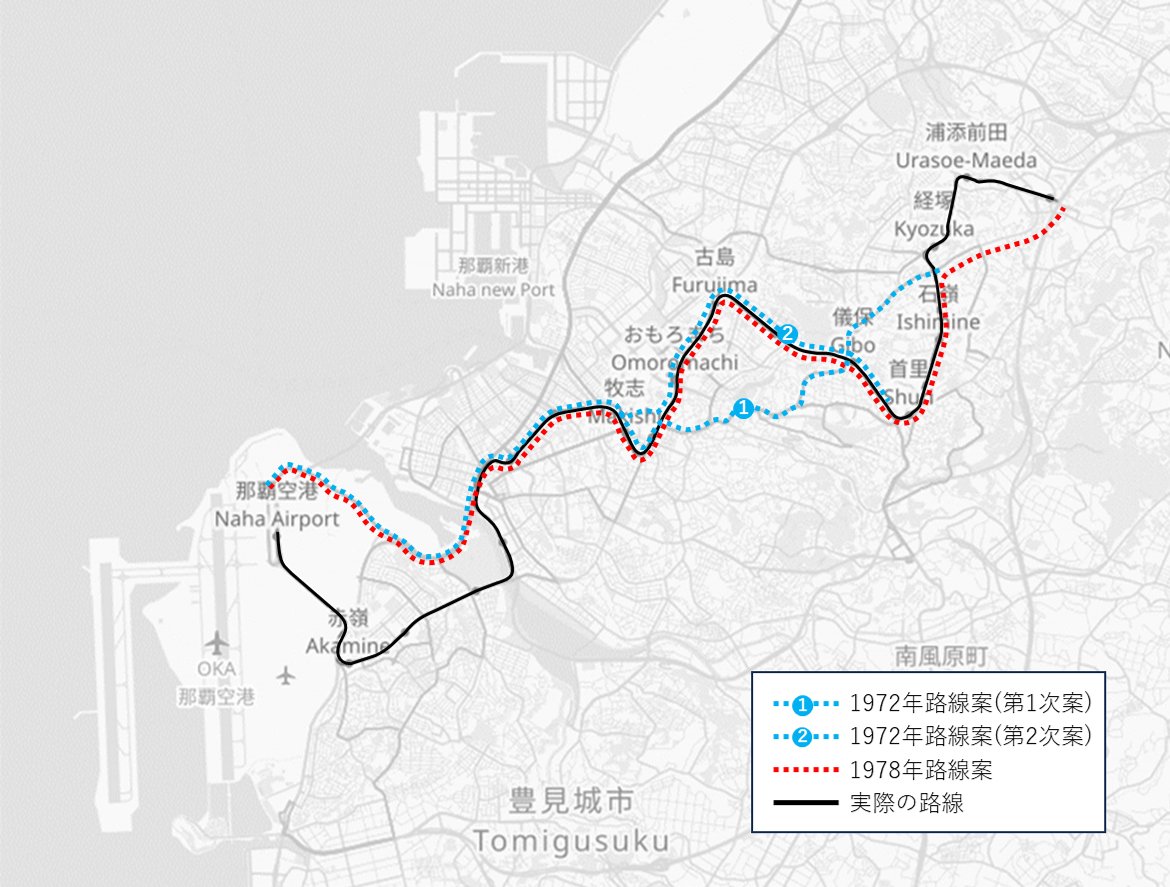

『モノレール』『運輸と経済』を参考にオープンストリートマップで作成 拡大画像表示

『モノレール』『運輸と経済』を参考にオープンストリートマップで作成 拡大画像表示

図に示した第1次案では、那覇空港(旧ターミナルビル)から旭橋から牧志まで中心部を経由し、儀保、石嶺方面に向かう。実際の路線と比べて直線的な路線図だ。第2次案では真嘉比(おもろまち)、古島を経由して首里に向かう、現在に近いルートに変更された。

沖縄では1975年に本土復帰記念事業として沖縄国際海洋博覧会が予定されていたため、那覇市は博覧会にあわせてモノレールの建設を構想していたようだ。

モノレールが選択されたのは、道路中央の分離帯に支柱を立てるため、大規模な高架橋と異なり少ないスペースで建設が可能だからだ。また細い桁なので日光を遮ることがなく、ゴムタイヤで走行するため騒音も少ない。当時、モノレールの本格普及に向けて統一規格が策定されていたこともあり、世界初の本格的な都市モノレールを実現させようという意欲的な計画だった。