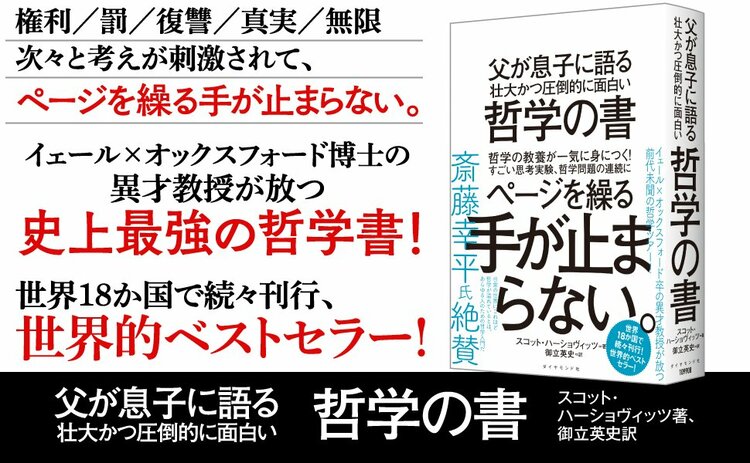

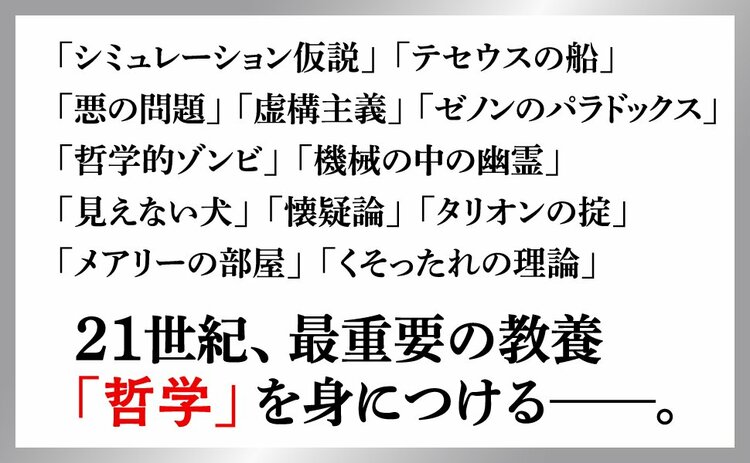

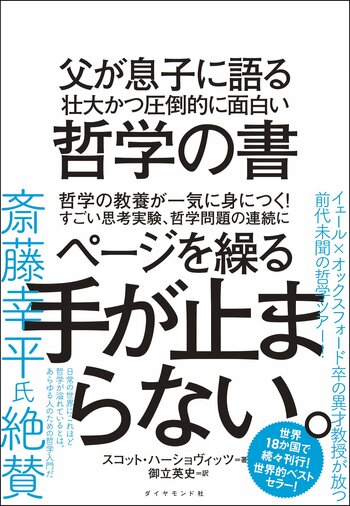

AI時代、最重要の教養の一つと言われる「哲学」。そんな哲学の教養が、一気に身につく本が上陸した。18か国で刊行予定の世界的ベストセラー『父が息子に語る 壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書』(スコット・ハーショヴィッツ著、御立英史訳)だ。イェール大学とオックスフォード大学で博士号を取得した哲学教授の著者が、小さな子どもたちと対話しながら「自分とは何か?」から「宇宙の終わり」まで、難題ばかりなのにするする読める言葉で一気に語るという前代未聞のアプローチで書き上げたこの1冊を、東京大学准教授の斎藤幸平氏は「あらゆる人のための哲学入門」と評する。本連載では、そんな本書から、仕事や人間関係など日常に活かせる「哲学」のエッセンスを学ぶ。今回のテーマは、「自分を傷つけた人に執着してしまう理由」についてだ。(構成:川代紗生)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

なぜ自分を「傷つけた人」に執着してしまうのか?

仕事であれほど猛烈な怒りを感じた自分に、びっくりしていた。

「どうして私はこんなにもこの人が許せないのだろう」と、自分を客観視しようと努めたが、なかなか怒りはおさまってくれなかった。

ほんのちょっとしたことだった。いろいろと経緯はあったが、ひとことで言えば、ミスの責任を押し付けられたのだ。

私の担当領域で起きたトラブルではなかったが、あれよあれよという間に「私のせい」ということになっており、気がついたら、私が「申し訳ありません」と謝罪の言葉を口にしていた。

チームには、「あの人がやらかしたんだ」という空気がじわじわと広がっていった。

それ以来、私はその人のことを許せなくなってしまった。

表面上は、同じチームメンバーとしてつつがなくコミュニケーションをとっていたものの、内心では、「はやく化けの皮が剥がれればいいのに」と、不吉なことばかり念じるようになり、復讐心の熱は、ふつふつと高まっていく一方だった。

頭では、こんな些細なことにこだわり続けている自分が情けないとわかっていた。しかし、考えるのをやめられないのだ。

どうせ執着するのなら、自分が「好きだ」「素敵だ」と思う人に執着したい。なぜ、忘れたいと思うような苦手な人のことばかり考えてしまうのだろう。

復讐は「脳の神経回路」に刻み込まれた反応

この問いへのヒントがふっと降りてきたのは、世界的ベストセラー『父が息子に語る 壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書』を読んでいたときだった。

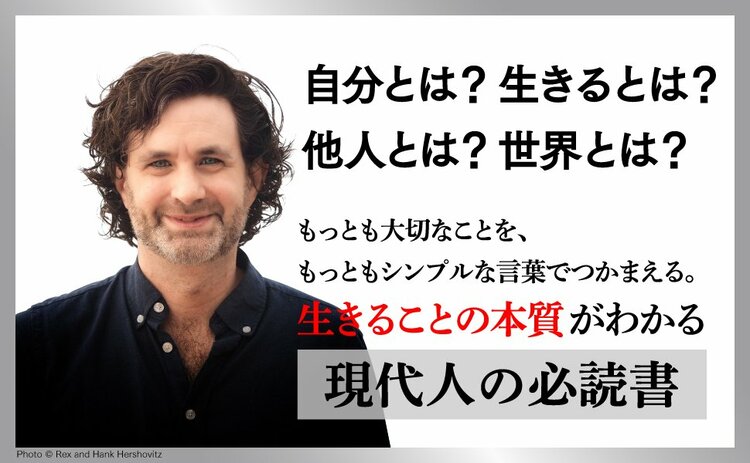

著者のスコット・ハーショヴィッツは、イェール大学ロースクールで法務博士号を取得後、オックスフォード大学で哲学博士号を取得。連邦最高裁判事ルース・ベイダー・ギンズバーグの法務書記官を務めた経験もあるという、異色の経歴を持つ哲学者だ。

本書は哲学書ではあるが、「哲学は難解で、よくわからないもの」というイメージを覆す、エピソードとジョークのオンパレードだ。

著者・スコットと、その家族たち、友人たちとのやりとりが具体例として描かれ、そのおかげで、哲学を身近に感じられる構成になっている。

そんな本書の第2章のテーマが、「復讐」だった。

ページをめくっていくと、こんな言葉が書かれている。

復讐は脳の神経回路に刻み込まれた反応だという仮説には、さらなる証拠がある。侮辱されると、文字どおりの意味で復讐欲が喚起されるらしい。人が飢えやそのほかのものを満たそうとするときに活性化する脳の左前頭前野が、同じように活性化するのだ。(P.94-95)

復讐は動物的本能によるものかもしれない、というのだ。

なるほど、だとすると、私があの人を許せない、あの人が不幸になったらいいのにと願ってしまう衝動にも、多少は説明がつく。

しかし、本書の「復讐」にまつわる問いかけは止まらない。今度は読者に、こんな謎をぶつけてくるのだ。

「復讐は頭ごなしに否定しなくてはならないほど無意味なものなのだろうか?」と。

「他人に責任を押し付ける人」を許せない決定的な理由

スコットの友人には「復讐が行われた文化に関する研究」の世界的第一人者がいるらしく、その友人による「復讐には合理性がある」という主張が紹介されている。

ここで面白かったのは、「正義」とひとことで言っても、さまざまな種類の「正義」があるということだった。

この箇所に目をとおしたとき、はっと驚いた。もしかして、私がずっと昔のことに執着し続けているのは、こういうロジックからではないかと思ったからだ。

今まで自分が抱いてきた感情には、「帳尻を合わせたい」という表現がもっともしっくりくるような気がした。

本当は、ミスの責任を負うべき人間が負わず、私が尻拭いをすることになった。

私は「ミスをした仕事ができない人」というレッテルを貼られたかもしれないのに、もう一方の人は、私のおかげで今でも、「仕事ができる人」だと思われながら生きている。

あの人は、払うべき「ツケ」を、まだ払っていない。どこかで帳尻を合わせないと、不公平じゃないか──。

頭で「あの人だって、私が知らないところで苦労しているはず」などと言い聞かせても、結局心のどこかには、「正しくない」ことがまかり通っているような気持ちの悪さと、「罰せられるべき」「あの人が罰せられるところを見たい」という、いやらしい感情が漂っていた。

そして、今度はそういう感情を抱いている自分自身も「正しくない」ような気がして、うんざりするのだった。

「正義」は1種類ではない

本書が面白いのは、さまざまな形の「正義」を、ありとあらゆるケーススタディを用いてわかりやすく解説してくれるところだ。

「報復的正義」以外には、たとえば、「分配的正義」と「矯正的正義」があるという。この2つの正義は、アリストテレスが定義づけたものだ。

それに対し、切り分けられたパイのサイズとは関係なく、だれかが自分のパイを奪えば、私たちはそれを返してほしいと思う。「奪ったものを返せ」と要求するのが矯正的正義だとアリストテレスは言う。私が被った損害を賠償しろと要求する定義だ。(P.98-99)

どうだろう。どちらの正義にも、覚えがある人が多いのではないだろうか。

少なくとも私は、「正義」という曖昧な概念をこうして区別して考える機会を与えてもらったことで、頭の整理がしやすくなった。

自分が何について悩んでいるのか、何に対して怒っているのかよくわからないままでいるより、「自分はこういう正義を守ろうとしていて、それを踏み躙られたと思ったから、しんどいのだ」と、その怒りの発生源を明確にできたほうが、精神衛生上ラクである。

「解決策が見つからない問題」から救ってくれるもの

本書のイントロダクションには、「哲学は考える技術だ」という言葉が出てくる。本書を最後まで読んで、私はこの言葉がとても好きになった。

現代社会を生きていると、「答えの出ないこと」にたびたび出くわす。「こうすれば問題は解決する」という絶対的な解決策が毎回見つかればいいが、すべてがそう都合よくいくわけではない。

私たちは、「一生解決策が見つからないかもしれない、悩みや怒り」とうまく共存しながら生きていかなければならないのだ。

そんなとき、救いになるのは、即時的・具体的な言葉や行動よりも、哲学だ。粘り強く考え続けるスタミナであり、より深く理解しようと努力する姿勢なのだと思う。

まだまだ先の長い人生をともにする相棒として、本書を携えてみてはいかがだろうか。