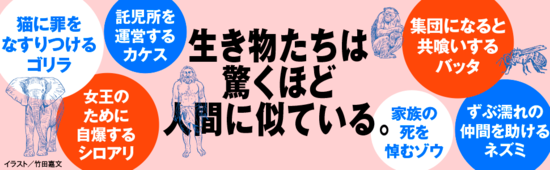

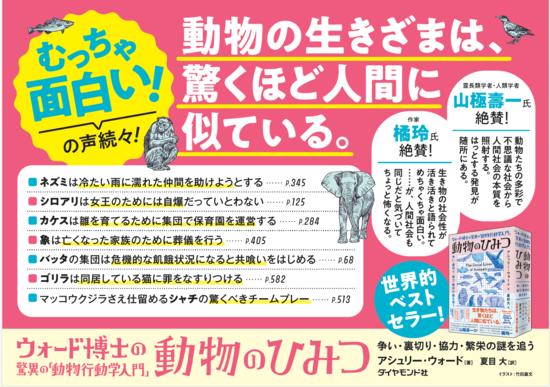

生き物たちは、驚くほど人間に似ている。ネズミは水に濡れた仲間を助けるために出かけるし、アリは女王のためには自爆をいとわないし、ゾウは亡くなった家族の死を悼む。あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間に襲いかかり、動物園の器具を壊したゴリラは怒られるのが嫌で犯人は同居している猫だと示す…といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。

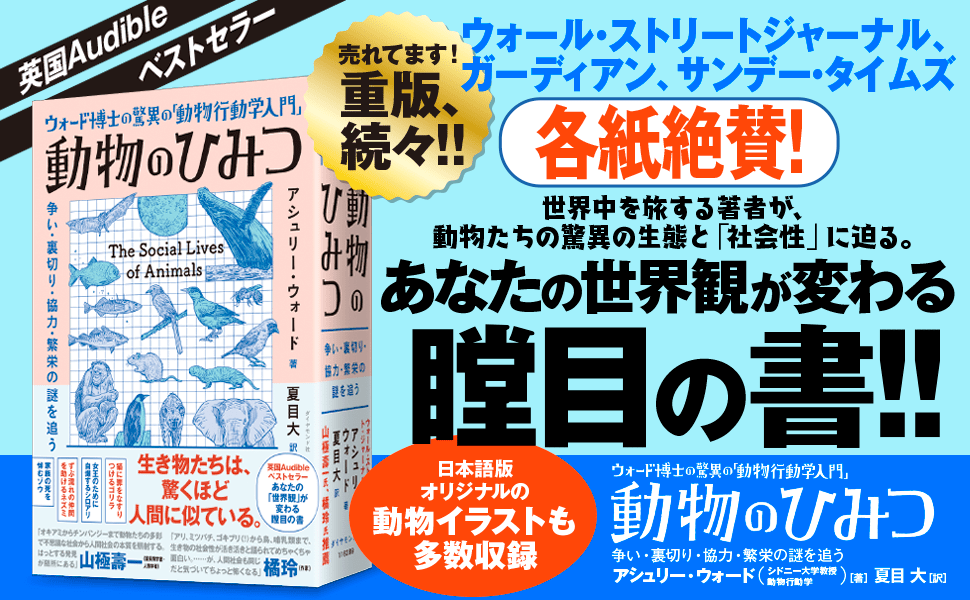

ウォール・ストリート・ジャーナル、ガーディアン、サンデータイムズ、各紙で絶賛されているのが『動物のひみつ』(アシュリー・ウォード著、夏目大訳)だ。シドニー大学の「動物行動学」の教授でアフリカから南極まで世界中を旅する著者が、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動、自然の偉大な驚異の数々を紹介する。「オキアミからチンパンジーまで動物たちの多彩で不思議な社会から人間社会の本質を照射する。はっとする発見が随所にある」山極壽一氏(霊長類学者・人類学者)、「アリ、ミツバチ、ゴキブリ(!)から鳥、哺乳類まで、生き物の社会性が活き活きと語られてめちゃくちゃ面白い。……が、人間社会も同じだと気づいてちょっと怖くなる」橘玲氏(作家)と絶賛されている。本稿では、その内容の一部を特別に紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

森の中で動くもの

それは早春のカナダ北部でのことだった。川は表面上、まだ凍りついてはいたが、その下ではわずかに水が流れ始めていた。氷が解け始めていたのだ。

とはいえ、地上から冬の名残が完全に消え去るまでには、まだ数週間はかかるだろう。夜明けとともに、粗末な山小屋から森の住人が一人、出て来た。

彼はコートの前をかき合わせ、銃の点検をした。そして次に、前日に仕掛けた罠の中を見た。雪と氷の地面をブーツで歩くと大きな音がした。男は人気のない森の中を一人で歩いて行った。

木々の間にいくつかある見慣れた目印を注意深く見ながら進んで行く。一つ目の罠には何もかかっていなかった。二つ目も同じだ。さらに歩みを進めて行くと、何か動くものが見えた。

コヨーテだろうか。オオカミだろうか。

男は肩からライフル銃を下ろすと、動きを止め、息も止めて、樺の木の木立の奥に目を凝らした。何も動かない。手の中のライフル銃の重みに力を得て、男は再び歩き始めた。

何歩か進むとまた何かが動くのが見えた。木々の中から男の前に一頭のオオカミが姿を現わし、左へと歩いて行った。オオカミまでの距離はおそらく二〇〇メートルくらいだっただろう。

空腹のオオカミの群れ

オオカミは男を恐れる様子はなく、歩く速度を落とした。銃で狙えるくらい近づくことはできるだろうか。オオカミは雌だったが実は1頭ではなく群れだった。

群れのオオカミすべてが空腹で狂わんばかりになっていた。

ずっと厳しい冬が続いたのだから当然のことではある。最初のオオカミのすぐ脇の木々の陰から、彼女の息子が現れた。2頭はどちらも警戒していた。経験から人間は警戒が必要な相手だと知っていたからだ。

ただ、痛いほどの空腹のせいで、その警戒心も覆い隠されてしまいそうだった。雌のオオカミは、振り返って自分の後ろの木々の中を見た。群れの他のオオカミたちも集まってきていた。

彼女は動き始めた。木々の脇、人間のすぐそばを速足で駆け抜けようとしたのだ。不意に彼女のすぐ後ろの木に一発の弾丸が当たった。その一瞬後にライフルの銃声が響いた。

外した!

男は悔しがり、慣れた手つきで弾丸を再充填した。そのあと、改めて前を見て驚いた。

通常であれば銃声を耳にすれば逃げて行くはずのオオカミが逃げないばかりか、数が増えていたからだ。しかも、オオカミの数はまだ増え続けている。

死闘

4頭だったのが6頭に、そして12頭になり、まだ増えている。それを見た男は不安になり、ライフルを再び構えた。オオカミたちは銃声で立ち止まりはしたが、尻尾を巻いて逃げた者は1頭もいなかった。

最初に現れた雌のオオカミは一歩、また一歩と男に近づいてきた。他のオオカミたちも、とてつもない空腹に後押しされてそれに続いた。

オオカミの群れは歩みを進め、男との間の距離は徐々に小さくなっていく。男はまた発砲した。今度は命中。1頭のオオカミが弾丸に当たって転がり、動きが止まる前には死んだ。

しかし、群れはそれでも怯まない。むしろ速度を上げ、男に向かって突進して来る。男はまた発砲した。一発、二発、三発。いずれも命中。これで4頭のオオカミが死んだが、残ったオオカミはまだ走って来る。

さらに三発撃ったところで、オオカミは男に襲いかかった。一頭が大腿部に噛みついた。男はライフルの銃床でオオカミを殴ったが、どうにか効き目があり、オオカミの頭蓋骨は砕けた。

だが、その間にさらに2頭が男の脚を引き裂こうとしていた。男は必死に2頭の頭に重い銃床をぶつけ、3頭目の顎も強打した。

圧倒的な力の差

しかし、オオカミの数が多すぎる。

重いオオカミが胸に乗ると、男は倒れてしまった。他のオオカミたちは倒れた男の腕や脚に噛みついた。男も腕や脚を動かして抵抗はしたが、あまりにもオオカミの数が多すぎてどうにもならなかった。

男は敵の圧倒的な力を思い知らされた。噛みつく顎の力も凄かったが、感じるのはもはや痛みというよりも衝撃と言う方が正確だった。オオカミにとって人間という動物は食事としては貧弱であり、しかも食べるには大きな代償が伴う。

何日か後に誰かがここを通りかかれば、凄惨な光景を目にすることになるだろう。

11頭のオオカミが死んでいる。7頭は射殺、4頭は撲殺だ。そして一人の男の死骸がそのオオカミたちに取り囲まれている。

人間に慣れてしまったオオカミ 森の住人には恐ろしい運命が降り掛かったわけだ。

当初、犠牲者はベン・コクランだとされた。カナダ、マニトバ州、ウィニペグ湖のそばに百年近く前に住んでいた人だ。ところが数週間後にコクラン本人が自分ではないと名乗り出た。

コクランは元気いっぱいで健康そのもの。どこにも怪我はしていないようだった。なぜ、その死体が自分だとされたのかわからず驚いていた。

犠牲者が本当は誰だったのかは結局わからないままだ。

実に恐ろしい事件なのは間違いないが、こういうことは非常に稀である。オオカミは本能的に人を避けようとするからだ。なので、その本能を凌駕するほどの極端な空腹に襲われるか、狂犬病にでもならない限り、通常、人を襲うことはまずない。

ただ、人間の近くで長年暮らしたことで人間に慣れ、恐怖心をなくすオオカミがいなくはない。それでも人間がオオカミに襲われる事件は昔より減っている。

(本原稿は、アシュリー・ウォード著『動物のひみつ』〈夏目大訳〉を編集、抜粋したものです)