科学が成し遂げた最高の成果の一つとして、天然痘の撲滅があげられると思う。つぎの目標として、麻疹とポリオの地域的な排除、そして最終的には根絶を世界は目指している。数ある感染症の中で、どうしてこれらが根絶を目指す対象となったのだろうか。

一つ目の理由はもちろん有効性の非常に高いワクチンがあること。二つ目に、原因となるウイルスを人間以外の動物が保持していないことがあげられる。

とはいえ、こういったウイルスだってもともとはどこか違うところから人間の世界にやってきたはずだ。麻疹に関しては、リンダーペストウイルスという牛に感染するウイルスが牧畜の過程でひとに接触して適応した結果、ひとにのみ感染する麻疹ウイルスになったと考えられている。それがいつごろ起こったものなのかを分子時計で計ってみることにした。

計算の結果、麻疹ウイルスの起源は紀元後11世紀ごろだとわかり、僕はその成果を2010年に論文として発表した。いまはひとにしか感染しないウイルスが、千年前に動物からやってきたものだと思うとおもしろい。

分子時計を「こう用いてはいけない」

ダメな例として引用され続ける

ところがその後に分子時計の研究が進み、二つの注意事項が言われるようになってきた。

一つは、ある特定の限られた期間に採取されたウイルスの検体数が極端に多いなど、偏ったデータを参考に分子時計を設計してしまうと、時間あたりに起こりうる変異の数を実際よりも多く想定してしまい、結果として進化の時間を早く見積もってしまうということ。

もう一つは、長い時間にわたる進化の過程では、「負の選択」と呼ばれる進化メカニズムの働きによって変異の蓄積が予想よりも少なくなるため、遠い昔に分岐したであろう異なる生物種を比較するのに固定の分子時計は使えないということだ。

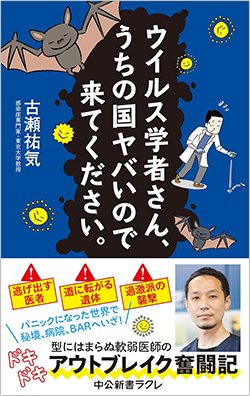

『ウイルス学者さん、うちの国ヤバいので来てください。』(中公新書、中央公論新社)

『ウイルス学者さん、うちの国ヤバいので来てください。』(中公新書、中央公論新社)古瀬祐気 著

これらのことを考慮して計算をやり直すと、麻疹ウイルスの起源は紀元前6世紀ごろだろうということが、ドイツの研究チームによって2020年に発表された。

いまでは、麻疹ウイルスの起源に関する僕の論文は、「このように分子時計を用いてはいけない」という悪い例でよく引き合いに出されるようになり、自身の研究業績の中でダントツの被引用回数を誇っている。

一般に、被引用回数の多い論文は科学界にインパクトを与えたよい研究だとみなされるのだが、ダメな例として引用され続けるのはとても珍しいパターンだ。