私たちは、糖尿病や高血圧のようなありふれた病気よりも、患者数が少なく、治療法が見つかっていない希少疾患に注目しがちです。

検索サイトは検索傾向に合わせて情報を選び優先的に提示してくるため、検索結果は重篤な希少疾患のオンパレードとなり(フィルターバブル)、ますます自分が深刻な病にかかっているように感じます。

一般に、情報は多ければ多いほど安心につながると考えがちですが、じつは情報が多いほど不安が事実に思えてくるのです。

この数十年で交通事故による死傷者は激減していますが、現在も飲酒運転や高速道路のあおり運転などを報じるのはなぜでしょうか。

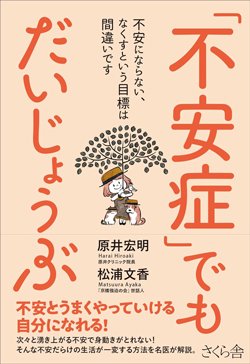

『「不安症」でもだいじょうぶ ―不安にならない、なくすという目標は間違いです』(さくら舎)

『「不安症」でもだいじょうぶ ―不安にならない、なくすという目標は間違いです』(さくら舎)原井宏明・松浦文香 著

メディアが不安をあおるのは、言語の機能と関係しています。

人が言葉を使うようになったのは、仲間に危険を知らせるためでした。言語で身に迫る危険の種類や危険が到達するまでの時間を伝えられるようになると、身を守るための行動もとりやすくなります。文字を読み書きできるようになってからは、自分の声が届かない場所にいる人にも情報を伝えられるようになりました。

情報を得る媒体は、本からラジオ、テレビ、ネットと変わりましたが、いつの時代も同じ役割を果たしています。

ネガティブなニュースを報道し続けることは、意義のあることですが、不安になりやすい人は、不安になる情報ばかり集めてしまい、さらに不安が増すことになってしまうのです。