写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

人はなぜ不安になるのか。私たちの多くは、不安になるのは不安にさせる対象があるからだと考えがちだ。しかし、不安に対処することが不安の原因になることもあるという。人間が抱える不安のメカニズムを紐解いていく。本稿は、原井宏明・松浦文香『「不安症」でもだいじょうぶ ―不安にならない、なくすという目標は間違いです』(さくら舎)の一部を抜粋・編集したものです。

不安を回避すると不安が増える

マウラーの二要素理論とは

原始時代の人間にとっての関心事はつねに命にかかわることでした。ライオンなどの肉食動物やクモやヘビなどの毒を持つ生物に遭遇したり、病人や死体、腐敗した食べ物などから感染症になったりと、危険があちこちに潜んでいたのです。

しかし、時代とともに環境が変化し、安全・清潔になった現代では、危険度のレベルは大きく変わりました。私たちが不安と呼ぶ状態は、目の前にライオンがいるときの「死ぬかもしれない」という恐怖とは異なります。安全なはずの自宅でも不安になるのはなぜでしょうか?

不安になるのは不安にさせる対象に原因があると考えがちですが、不安に対処することで不安になることもあるのです。これを提唱したのは米国の心理学者、マウラーです。

同書より 拡大画像表示

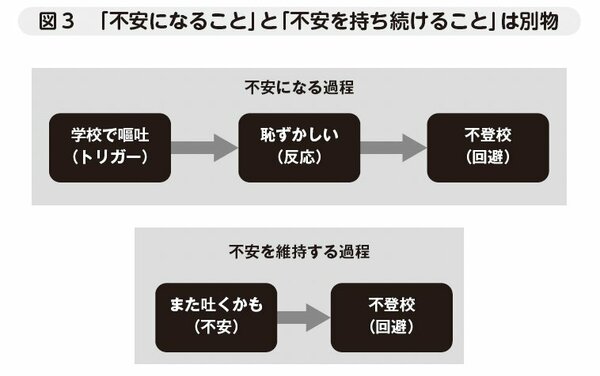

同書より 拡大画像表示

図3を見てください。学校で嘔吐してしまった子どもがいたとします。たくさんの同級生の目の前で吐いてしまい、とても恥ずかしい思いをしたので、もう二度とこんな思いをしたくないと学校に行くのをやめてしまいました。

この子どもの場合、不登校になってしまったきっかけは、学校で嘔吐して恥ずかしい思いをしたことでしょう。子どもであっても一度嫌な思いをしたら、それに対処しようとするものです。

しかし、もし転校した後も、大人になってからもずっと家に引きこもっていたとすると、対処の仕方に問題があるように見えます。たとえ嘔吐しなくなっても、「家にいる」という対処をしている限り「また吐くかもしれない」という不安は、ずっと存在し続けるのです。

マウラーは不安になる過程と、不安を維持する過程は別物であることを発見しました。これを「マウラーの二要因理論」といいます。

対処行動をとっている限り、対処しなかったらどうなるのかを確かめられません。

対処行動をとるための

記憶のメカニズムとは

対処行動をとるためにはいつ、どのような場所が危険なのかを覚えておく必要があります。

ここで記憶のメカニズムにも触れておきましょう。

記憶するとき、脳は情報を取り出しやすい形に変換(符号化)しています。符号化には「予見的符号化」と「回顧的符号化」の2種類があります。