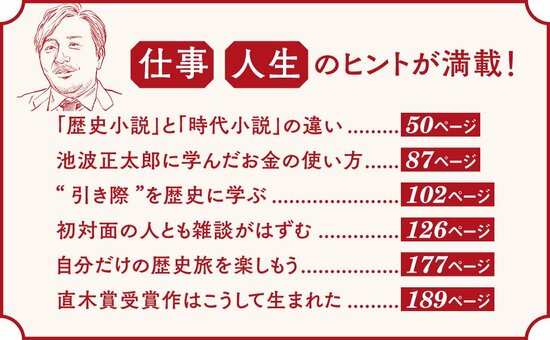

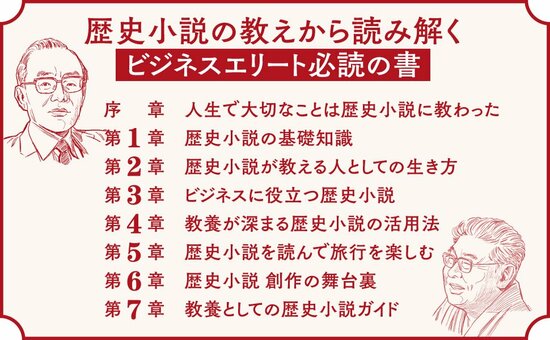

直木賞作家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語っている。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、“歴史小説マニア”の視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「滅びの美学」

裏側にあるもの

物語の展開はいくつかのパターンに類型化されます。その中で日本の歴史小説には「滅びの美学」を描くパターンが多いように感じます。

「判官贔屓」という言葉があるように、日本人は負けゆく者に同情し、あわれに思う気持ちが強い民族なのでしょう。

では、なぜ日本人は滅びの美学に共鳴するのでしょうか。私の仮説では、滅びの美学への共鳴の裏側には憧れがあると考えています。

不本意な生き方

に対する憧れ?

日本人には自分の感情を押し殺し、不本意な生き方を耐え忍ぶ人が多かったのかもしれません。

生きたいように生きるのを我慢してでも、何かを守る。それも立派な生き方ではあります。

一方で、たとえ滅ぶことがわかっていても、自分の信念のために無謀な道を歩んでしまう人に対して、憧れに似た感情を持つのではないでしょうか。

「滅びの美学」

を体現した人物

「滅びの美学」を体現した人物といえば、源義経や楠木正成、明智光秀、石田三成などが思い浮かびます。

大坂の陣で徳川に一矢報いようとした真田幸村などは、滅びの美学の究極的な存在ともいえます。

小説でこういった人物の活躍や悲劇の物語を読み、ただ共感するだけでもいいです。

簡単なことでは

身を滅ぼさない

ただ、現代はもう少し違う見方もできると思います。幸いにも、現代人は失敗しても命まで奪われる可能性はほとんどありません。

起業をして失敗し、借金を抱えて自己破産をしたとしても、生活は苦しくなるかもしれませんが、生活保護などを受給して最低限の生活を送ることはできます。

厳しい制約はありますが、一度事業に失敗した人が再び起業することもルール上は許されています。つまり、簡単なことでは身を滅ぼさなくて済む世の中になっている

のです。

大胆にやりたいことを

やればいい

そう考えると、今は挑戦しやすい時代です。命までとられることはないのですから、自分を押し殺す必要はなく、大胆にやりたいことをやればいいのです。

このように、少し前向きな視点で滅びの美学を解釈すれば、日本人のあり方も変化していくと期待しています。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。