同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

さらに、この研究では、学習した内容をどのくらい理解できているかを調べるため、いくつかのテストを行いました。一つは「マッチングテスト」といい、循環系システムに関係する16個の用語について、その定義を選択肢から選ぶものでした。もう一つは「ラベリングテスト」という、人体のイラストに20個の要素の名前を書き込んでいくものでした。

さらに、循環系システムについてどのようなイメージを頭の中に作り上げているか(これをメンタルモデルと言います)を詳しく調べるため、心臓、肺、脳、足、手の間をどのように血液が流れているかがわかるようなイラストを描く課題や、循環系システムについて何を学んだのかをすべて書き出す課題にも取り組んでもらいました。

学習方略を知るだけで

成績に大きく差が開く

『使える!予習と復習の勉強法――自主学習の心理学』(筑摩書房)

『使える!予習と復習の勉強法――自主学習の心理学』(筑摩書房)篠ヶ谷圭太 著

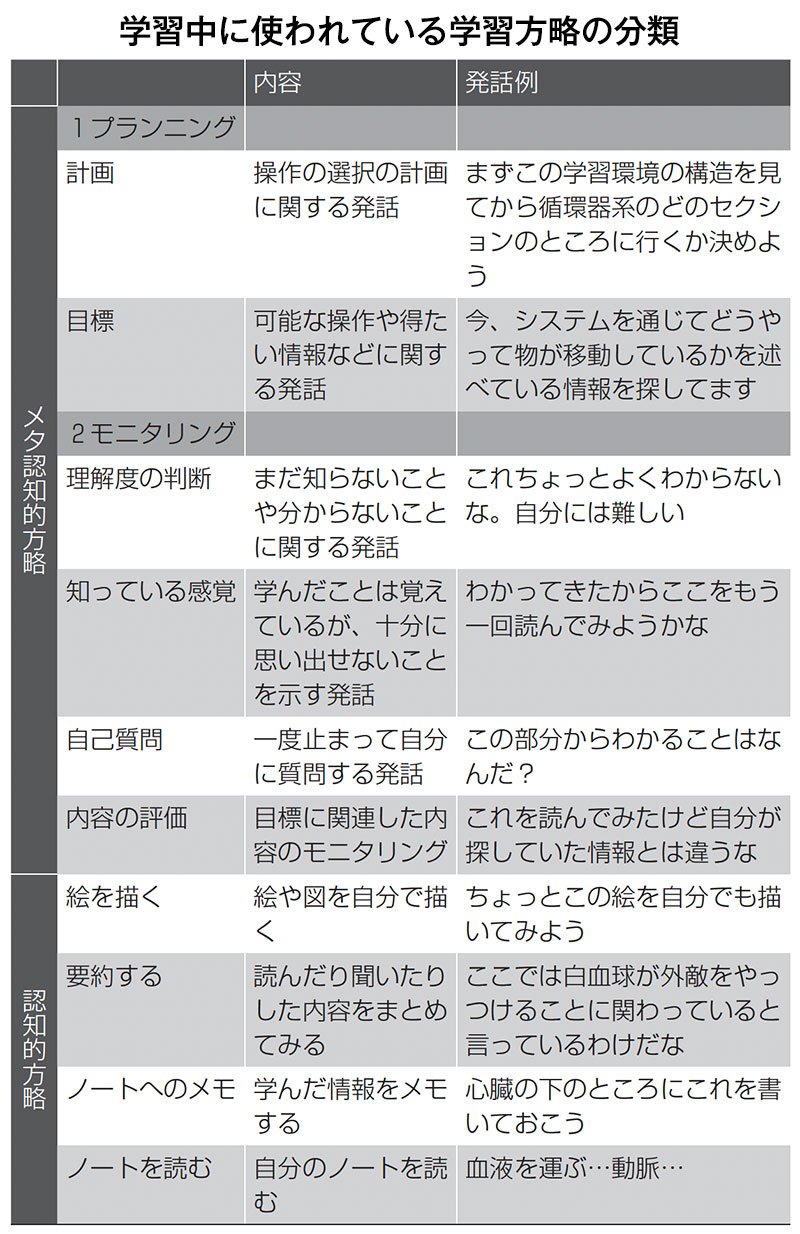

このようにして得られたデータを分析したところ、学習方略について指導を受けたグループの方が、指導を受けなかったグループよりも「プランニング」や「モニタリング」などのメタ認知的方略を使う人が多いことがわかりました。また、学習中に絵を描いてみる、自分なりにまとめてみる(要約)、メモする、メモを読むなどの認知的方略を使う人も多かったのです。

また、内容の理解度を見てみると、用語の定義を選ぶ「マッチングテスト」では、グループに違いはありませんでしたが、イラストに用語を書き込んでいく「ラベリングテスト」では、学習方略の指導を受けたグループの方が成績がよくなっていました。頭の中に作り上げたイメージ(メンタルモデル)を調べる課題も、学習方略の指導を受けたグループの方が成績がよく、学んだ内容をしっかり理解できていることがわかりました。

この実験の結果はとても重要です。循環系のシステムは複雑ですので、心臓や肺の役割は何か、心臓と肺はどのような関係になっているのか、どうやって脳や手足に酸素を送っているのかなどを理解するのはなかなか大変です。しかし、認知的方略やメタ認知的方略を教わったグループは、実際に学習方略を使いながら学習し、複雑な内容を理解できたわけです。こうした結果から、文章を読んだり動画を視聴したりしながら学ぶ時にも、頭の中でどのように処理するかが大切であるということがわかるでしょう。