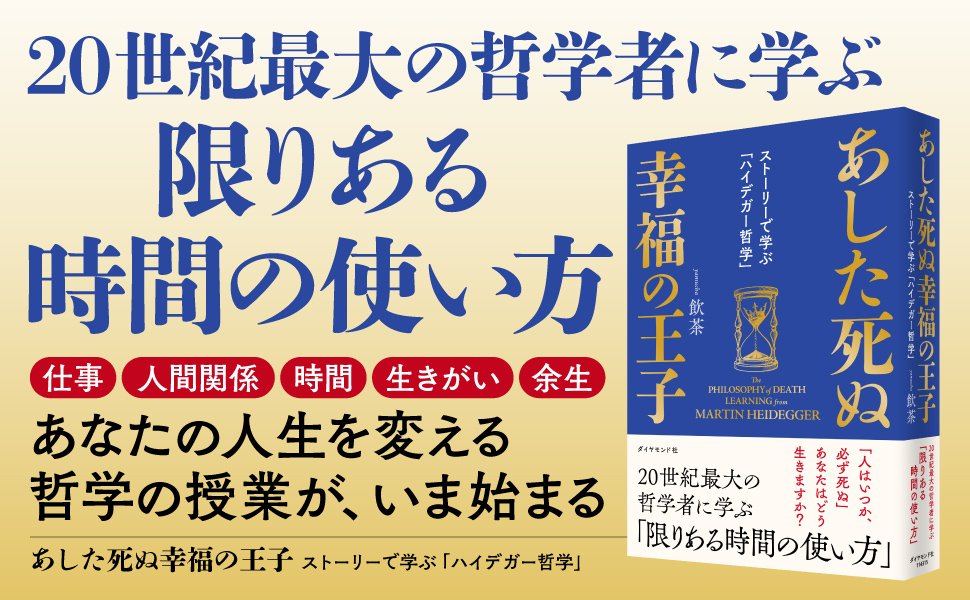

もし明日死ぬとしたら、人は何を考える?【哲学者ハイデガーの教え】

世界的名著『存在と時間』を著したマルティン・ハイデガーの哲学をストーリー仕立てで解説した『あした死ぬ幸福の王子』が発売されます。ハイデガーが唱える「死の先駆的覚悟(死を自覚したとき、はじめて人は自分の人生を生きることができる)」に焦点をあて、私たちに「人生とは何か?」を問いかけます。なぜ幸せを実感できないのか、なぜ不安に襲われるのか、なぜ生きる意味を見いだせないのか。本連載は、同書から抜粋する形で、ハイデガー哲学のエッセンスを紹介するものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

もし明日死ぬとしたら、人は何を考える?

「残念ながら王子、あなたは明日死にます」

主治医からの突然の宣告に、オスカー王子は目の前が真っ暗になった。ショックと絶望で心臓の鼓動が弱まり、押し上げる力を失った血液が滝のように頭から抜け落ちていくのがわかる。

青ざめた顔でふらつくオスカーの様子を見て国一番の名医である主治医は、あわてて言い直した。

「ああ、すみません、あまりのことに私も気が動転してしまいました。もう少し正確な表現に言い直させてください。正しくは王子、『あなたは明日死ぬかもしれない』ということです。ですから、もちろん明日死なない可能性もあるわけですが、その……」

主治医は口ごもる。だが、すぐにはっきりとした口調でこう言った。

「その『死ぬかもしれない明日』は、少なくとも『一ヵ月以内』に必ずやってくるでしょう」

言い直したところで結論はほとんど変わらなかった。つまりは余命一ヵ月。

「そんな馬鹿な! なにかの間違いではないか!?」

そう叫んだオスカーであったが、主治医の診断にまったく心当たりがないわけでもなかった。診察のため上半身を脱いでいたオスカーは、首を傾げて左肩を見る。するとそこには毒々しい紫色の塊―親指ぐらいの小さなコブがあった。

それは三日前のこと―森で狩りをしていたオスカーが、休憩のため木陰でうつらうつらと眠りこけていたときのことだった。

突然の刺すような痛み。悲鳴とともに目覚めると、左肩に真っ黒なサソリが乗っていた。そのおぞましい姿に「ひっ!」と短く叫び半狂乱で振り払う。手で弾かれたそれは宙を舞い、地面にぽとりと落ちたが、そのまま何事もなかったかのように悠然と茂みの奥へと消えていった。

オスカーは恐怖に身を震わせ、半べそをかきながら急いで肩を確認する。この国においてサソリに刺されることは「死」と同義であったからだ。

刺された跡はすぐに見つかった。確かに刺されていた。が、傷口は腫れておらず体調に変化もなかった。

「ああ良かった、毒のある尻尾で刺されたのではなかったのだな」

自分に言い聞かせるように呟いたオスカーは安堵する。そして遊猟を切り上げ、そそくさと城へと帰り、いつも通りの贅沢三昧をして過ごすのであるが―それから三日後の朝、いつの間にか刺された跡が紫色を帯び、しかもコブのように膨れ上がっていることに気がつく。

「なんだこれは!?」

その瞬間、半ば忘れかけていた黒いサソリの記憶が蘇った。あわてたオスカーは主治医の元へと駆け込む。順番待ちの患者たちを押しのけ、診察中の患者を追い出し―そして今の状況にいたるわけである。

「いつか自分は死ぬ」、そう思ったとき見えてくるもの

「あなたは明日死ぬかもしれません」

「そしてその明日は、一ヵ月以内に必ずやってくるでしょう」

一ヵ月以内に死ぬ? この私が? そんなバカげたことが起こり得ていいのか。めまいにも似た強い憤いきどおりを覚えながらも、オスカーは自分の身に「死」が起きたときのことを想像してみた。頭に浮かんできたのは真っ暗な永遠の闇―考えることも感じることもできない「無」が未来永劫に続くさまであった。

ぞっとした。

それはもはや「無」という表現すら不正確だと感じられるほどの絶対的な無―だって本当に「何も無い」のだ。その「無」という底なしの深淵に自分が吸い込まれ落ちていくという感覚が、オスカーにどうしようもない恐怖の感情を呼び起こした。

そう、消える。消えるのだ。人生の思い出も、目の前のこの現実も、私は私だというこの感覚も、私に関わるすべてが永遠に消滅して二度と現れることはないのだ。

だとしたら―、私の人生には、いったいどんな意味があるというのだろうか。すべてが消えて無くなってしまうのだとしたら。どう生きようが何も残らないのだとしたら。人生それ自体がまったくの無意味ではないか。

オスカーはふらふらと森の奥へ向かって歩き始める。立ち止まっていると、絶望感に覆われて心が壊れてしまいそうだったからだ。

グチャッという音がした。

気がつくと、オスカーは湿地帯―草が水につかっている場所に足を踏み入れていた。顔を上げると、白い霧がかかった小さな湖が目に入った。

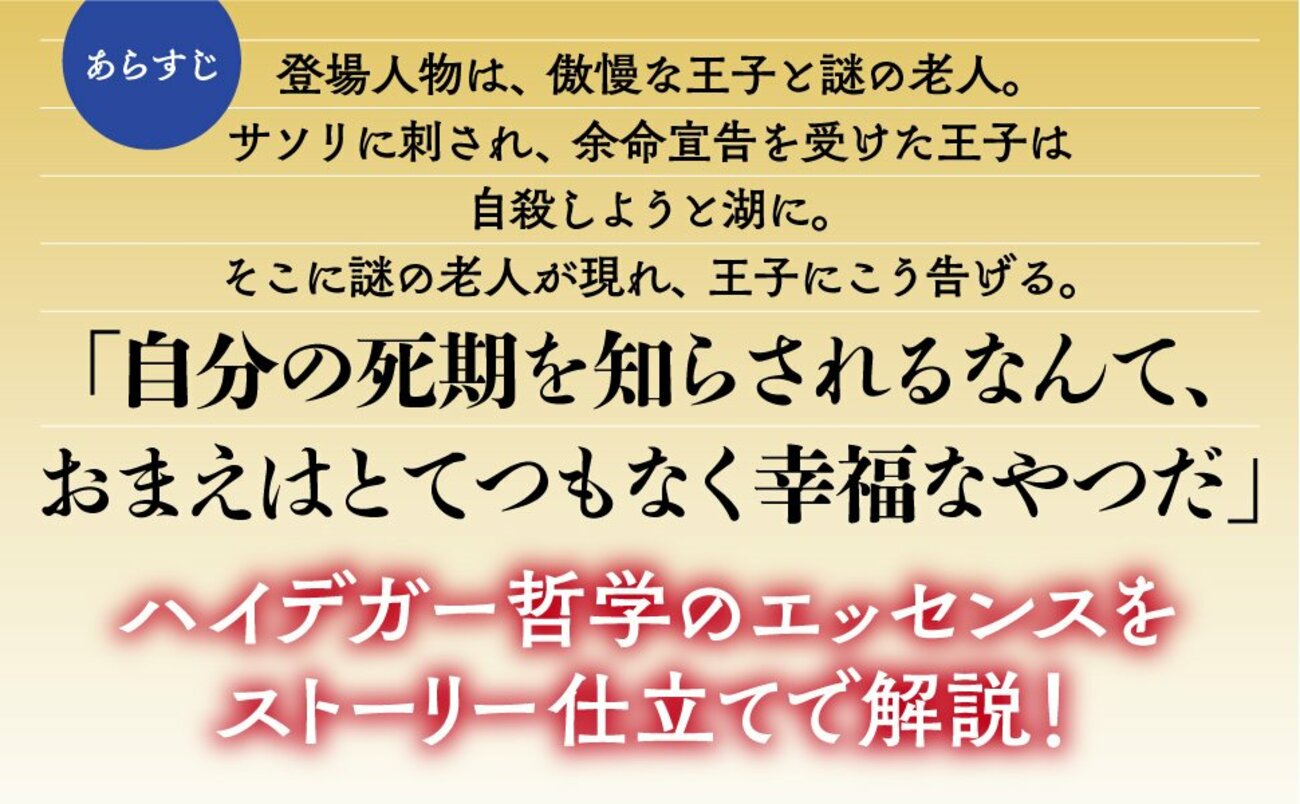

「自分の死期を知らされるなんて、おまえはとてつもなく幸福なやつだな」

オスカーは直観的にこう思った。

「このまま歩けば楽になれるかもしれない」

オスカーは苦しかった。恐怖とみじめさで心がボロボロだった。だから、どうにかしてその苦しみから抜け出したかったが、その方法が思いつかなかった。しかし、今―このまま前に歩けば、少なくともその苦しみから逃れることができる……。

ようやく見つけたひとつの解決方法。

オスカーは、もうこれしかないのだという思いにとらわれ、足を一歩前に踏み出した。そしてもう一歩、さらにもう一歩……。踏み出すたびに、ダメだ、自分はおかしくなっている、正気に戻れと諭さとす思考がやってくる。だが、それでも今感じているこの恐怖やみじめさを、一ヵ月も死ぬまでずっと感じ続けるなんて不可能だと思った。

無理だ。耐えられるわけがない。そう思い直して、また一歩足を前に踏み出す。そうして、首の近くまで水がつかる深さにたどり着く。それでもオスカーは嗚咽とともに歩を進める。

ああ、不幸だ! 私は不幸な人間だ! こんな気持ちになるなら、この世になんか生まれてこなければよかった!

自暴自棄になり世界に呪詛の言葉を吐いたそのとき、

「そこの若いの、何をしている?」

突然、後ろから声が聞こえた。

振り向くと、釣り竿を持った老人がこっちを不思議そうに見ていた。オスカーは無視する。しかし、「おい、聞こえるか?」と何度も呼びかけてくるので、たまらず怒鳴りつける。

「うるさい! 私はもうすぐ死ぬ! 死ぬと言われたんだ! だから、ほっといてくれ!」

「ほう、そうかそうか」

老人は言った。その声はとても落ち着いており、死のうとしている人間を目の当たりにしているとは思えないほど穏やかだった。

そして、老人は笑いながら続けてこう言った。

「自分の死期を知らされるなんて、おまえはとてつもなく幸福なやつだな」

(本原稿は『あした死ぬ幸福の王子ーーストーリーで学ぶ「ハイデガー哲学」』の序章を抜粋・編集したものです)