寺子屋の様子を描いた『文学万代の宝』には、子どもたちの生き生きとした姿がある 東京都立中央図書館特別文庫室所蔵

寺子屋の様子を描いた『文学万代の宝』には、子どもたちの生き生きとした姿がある 東京都立中央図書館特別文庫室所蔵

学校の教育方針や、子ども同士のトラブルに過度に口出しする「モンスターペアレント」が問題視されて久しい。教員に反抗的な態度を取ったり、授業を抜け出して徘徊したりする生徒の問題も同様だ。だが「江戸時代の寺子屋」の指導内容を振り返ってみると、そうした振る舞いを良しとしない、厳しくも親子のためになる教えが含まれていた。これらを知ると、現代の教育をより良くするヒントが得られるはずだ。(歴史ライター・編集プロダクション「ディラナダチ」代表 小林 明)

全国に6万〜12万カ所も!?

江戸時代の教育を支えた「寺子屋」

江戸時代末期から明治初期にかけて、日本各地に「手習所」という民間の学校があった。いわゆる「寺子屋」である。寺子屋が普及したことによって日本人の識字率が高まり、幕末に来日した外国人が教育水準に驚いたという記録も残る。

この寺子屋の教育を「昔の話でしょ」と侮ってはいけない。寺子屋の成り立ちや方針を知れば、現代の教育をより良くするヒントが得られるはずだ。

寺子屋は、そもそも寺院が庶民の子どもを預かって教育したことに由来する。寺には「○○山」といった「山号」(さんごう)が付いているため、入学を「登山」、退学を「下山」といった。全ての寺子屋が実際の山中にあったわけではないが、身分に関わりなく誰もが「登山」できた。

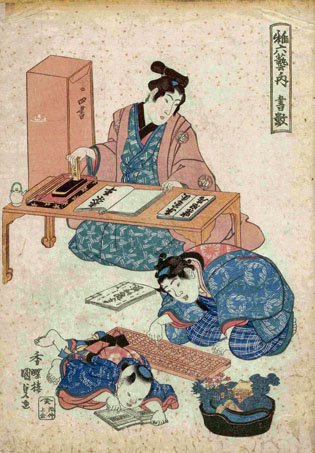

『稚六芸の内 書数』歌川国貞画。(右)算盤、(左)往来を学ぶ子ども 東京都立中央図書館特別文庫室所蔵

『稚六芸の内 書数』歌川国貞画。(右)算盤、(左)往来を学ぶ子ども 東京都立中央図書館特別文庫室所蔵

爆発的に増えたのは19世紀だった。元号でいうと文化・文政・天保・嘉永にあたる。その背景には、この時代になると文書による契約が社会の基本原則として定着し、庶民といえども読み書きや算用を習得しなければ不利益をこうむるため、教育熱が高まりを見せたことがあった(※)。

※歴史学者の高橋敏著『江戸の教育力』(ちくま新書)参照。

どれだけの寺子屋があったか、正確な数は不明だ。しかし、1883(明治16)年に文部省がまとめた調査報告『日本教育史資料』(『我が国庶民教育と矢吹学舎』に所収/国立国会図書館)は、約1万5000カ所と記している。都道府県別では長野1341カ所、山口1307カ所、岡山1033カ所がベスト3で、東京・愛知・大阪を上回っている。

ただし、この調査には漏れがあり、その数倍はあっただろうと示唆する研究者は少なくない。

その根拠として前出の高橋敏は、1834(天保5)年の時点で全国の各村に1〜2カ所の寺子屋が存在したはずであり、かつ同時期の村数が延べ6万3562村だったことを指摘している。つまり、日本全国における寺子屋の総数は、実際には6万3000弱〜12万台後半だった可能性がある。

寺子屋で学ぶ子どもたちの年齢は、おおむね6〜15歳。現在の小学生と中学生に相当する。小学校は全国に国公立・私立含め約2万2000校、中学校は同約1万1000校(首都圏版お受験インデックスより)だから、寺子屋の方がはるかに多かったといえよう。

では、寺子屋では具体的に何を教えていたのか。授業料はいくらだったのか。現代人が寺子屋から学べることとは――。次ページ以降で、さらに詳しく解説しよう。