小林 明

江戸の放火少女「お七」の犯行動機が“ピュア”すぎて怖い…16歳の少女を待ち受けていた悲劇的な結末とは

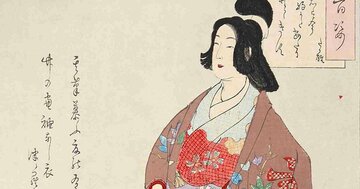

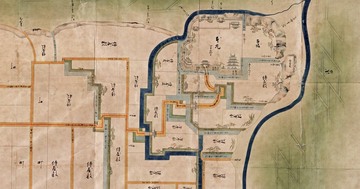

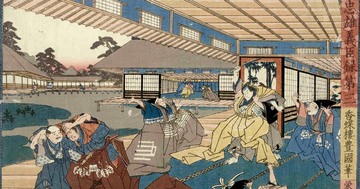

1682(天和2)年12月28日、江戸で大規模な火災が発生した。「天和の大火」だ。火事で焼け出されたある一家に、「お七」という名の娘がいた。年齢は15〜16歳。一家は避難所となった近隣の寺に身を寄せ、他の被災者たちと共同生活を送ることになった。そこでお七は寺の小姓と恋仲に陥る。世にいう「八百屋お七」の物語は、こうして始まる。

前田茂勝は戦国時代末期〜江戸時代初期の大名で、豊臣秀吉政権の五奉行だった丹波亀山城主(京都府亀岡市)・前田玄以の息子である。秀吉亡き後に起きた関ヶ原の戦いで前哨戦の「田辺城の戦い」に参加し、歴史に名を残したが、1608(慶長13)年、「発狂」して家臣を惨殺する事件を起こし、幕府から改易を言い渡された。彼の本性は一体どのようなものだったのか――。

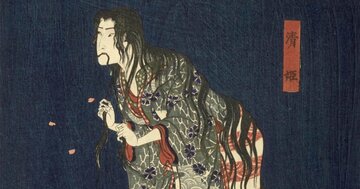

「伝説の悪女」といわれる女性が、浄瑠璃・歌舞伎など日本の伝統芸能には数多く登場する。実在の人物との境界が曖昧なのであくまで伝承に過ぎないが、日本人の恋愛観や情念・恨みといった感情と密接に関わり高い人気を誇る。なかでも紀州(和歌山県)の清姫は、大衆の心をつかんで離さない不思議な魔力を持っている。

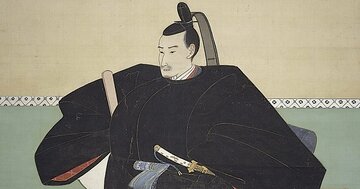

水野忠邦は「天保の改革」(1841~1843)を主導した老中首座(老中のトップ)だ。しかし、この改革は「質素倹約」を強引に押し付けるものであり、忠邦は反感を買って失脚した。一部では、忠邦を「逼迫(ひっぱく)した幕府の財政再建に挑んだリーダー」と評価する声もあるが、国許での振る舞いに目を向けると、やはり「名君」といえる存在ではなかったことが分かる。彼の本性は一体どのようなものだったのか――。

紀伊徳川家(和歌山藩)は家康の十男・頼宣を祖とし、「徳川」の名字を名乗ることを許された将軍家に次ぐ家格の大名だった。将軍の世継ぎが途絶えた場合は、紀伊または尾張徳川家の人材を抜擢することになっており、この取り決めによって誕生したのが8代将軍の吉宗だ。だが、吉宗の3代のちに和歌山藩主となった男に、やたらと発砲事件を起こす「ガンマニア大名」がいたという。その問題児の名は徳川重倫(しげのり)といった――。

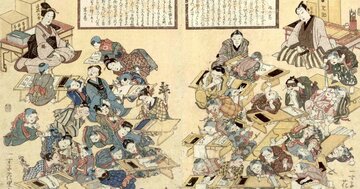

学校の教育方針や、子ども同士のトラブルに過度に口出しする「モンスターペアレント」が問題視されて久しい。教員に反抗的な態度を取ったり、授業を抜け出して徘徊したりする生徒の問題も同様だ。だが「江戸時代の寺子屋」の指導内容を振り返ってみると、そうした振る舞いを良しとしない、厳しくも親子のためになる教えが含まれていた。これらを知ると、現代の教育をより良くするヒントが得られるはずだ。

女性問題で人生を棒に振った殿様は少なくない。中でも目立つのは遊女との関係だ。姫路藩の藩主・榊原政岑(さかきばら・まさみね)も、そのひとり。政岑は「太夫」(たゆう)と呼ばれる最高位の吉原遊女を高額で身請けして「好色大名」と異名をとった。「身請け」とは、遊女を辞めさせて愛人とすることである。今回は、そんな好色家・政岑の足跡を追った。

江戸時代に入って幕藩体制が確立されると、各地に300近い藩が成立した。そうした状況下での武士の教育体制は、江戸と地方で異なっていた。幕府は江戸にいる幕臣の子息に朱子学を奨励した一方、地方の教育は藩の自主性に委ねた。地方でその現場を担ったのが「藩校」である。現代の大手学習塾も顔負けの「等級制」まで採用していたとされる、藩校の実態と功罪を見ていこう。

江戸時代には、10代の若さで藩主に就任したにもかかわらず「闇落ち」した大名がいる。その人物とは本多利長(ほんだ・としなが)だ。戦国時代から徳川家康に仕えた名家の子孫だが、圧政や女性問題が取り沙汰され、最終的には領地を取り上げられた。真偽は定かではないが、「参勤交代に吉原の遊女を同伴させた」などの疑惑もある。エリートから転落した利長は、いったいどういう男だったのかを追ってみた。

井上正甫(いのうえ・まさもと)は、浜松藩を治めた大名だった。1775(安永4)年に誕生し(1778年説もある)、1858(安政5)年に死去したが、実は40歳頃に取り返しのつかない「性加害事件」を起こした。それから40年以上にわたって歴史の表舞台から姿を消し、後半生をどう生きたか不明である。正甫の人生を狂わせた事件の詳細とは――。

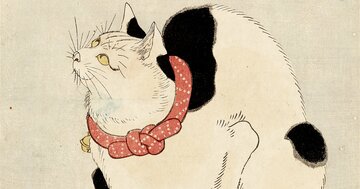

NHK大河ドラマ「光る君へ」の1月28日放送回に、後に藤原道長の妻となる倫子(りんし/ドラマではともこ)が猫を抱くシーンがあり、SNSで話題となった。倫子が猫を飼っていたか否かは史実では確認できないが、ドラマの舞台となった平安時代には、本当に猫とゆかりの深かったとされる人々(特に天皇たち)も少なくない。その裏側にはちょっと切ない理由があった――。

徳川家康には11人の息子がいた。第2代将軍となる秀忠。尾張・紀伊・水戸藩の「御三家」を創設する義直・頼宣・頼房。さらに福井藩主となる結城秀康ら、そうそうたる顔ぶれだ。だが、家康の息子であるにもかかわらず「大坂夏の陣」に遅参するなど、不行跡(良くない行い)によって改易(領地を取り上げられること)となった男もいた。六男の松平忠輝(まつだいら・ただてる)である。

真田信繁(幸村)をはじめ、真田一族は戦国時代における傑物を輩出してきた。だが、幸村の大甥(兄の孫)に「増税大魔王」といえる圧政を敷いた男がいたのをご存じだろうか。それが沼田藩の藩主・真田信利である。最終的には領民に告発され、お家取り潰しとなった“バカ殿”の横暴に迫る。

「忠臣蔵」はかつて、時代劇の定番としてお茶の間に親しまれていた。赤穂藩主だった浅野内匠頭の敵(かたき)を取るべく、47人の赤穂浪士が集結。因縁の吉良邸に攻め入るという筋書きである。しかし実は、忠臣蔵の“悲劇の主人公”である内匠頭の評判は芳しくなかった。「昼夜、奥に入って美女と戯(たわむ)れ…」と残念な記録も残っている。そのせいか、同作品はテレビから消えつつある。実際は問題児だった内匠頭の“バカ殿”ぶりに迫る。

戦国時代は、大名同士で息子と娘を娶(めあわ)せる政略結婚が多くあった。婚姻を結んで縁戚となるのは軍事同盟の一つの手段であり、娘を嫁がせることは実質的に「人質」を差し出すことを意味していた。徳川家康も戦国の世にならい、数多くの政略結婚を利用した。だが家康の手法は、かつて仕えた豊臣秀吉が定めた「大名同士の勝手な婚姻を禁ずる」との掟を無視した点に特徴がある。これが天下分け目の一戦といわれる関ヶ原の戦いを誘発したのだが、一体どういうことか。家康の「掟破りの婚姻戦略」をひもといていこう。

「ハロウィンジャンボ宝くじ」のシーズンが終わり、11月21日から「年末ジャンボ宝くじ」が発売される。1等前後賞合わせて10億円の当せん金を手にしようと、売り場に長蛇の列ができるのはもはや風物詩だ。実はこうした「くじ」は江戸時代からあった。庶民が一獲千金の夢を託した「富くじ」である。人々の「一発当てたい」という欲は今も昔も同じで、富くじは大ブームを巻き起こした。だが弊害もあり、やがて衰退する羽目に…。その栄枯盛衰を詳しく解説する。