デイヴィッド・M・バスは長年、ヒトの生物学的な性差を研究してきた進化心理学者で、近刊の『有害な男性のふるまい 進化で読み解くハラスメントの起源』(加藤智子訳/草思社)はその集大成だ。これまでバスの主張は、「男と女は平等なのだから生物学的な性差などあってはならない。男らしさ/女らしさは社会的に構築されたものだ」と考える教条主義的なリベラルからずっと批判されてきた。

ところが「#Me Too」運動をきっかけに、「毒々しい男らしさ(Toxic masculinity)」が注目されるようになると、「政治的正しさ(ポリコレ)」の風向きが変わってきた。性加害の犠牲になる女性がこれほど多いのは、男が“Toxic(毒性)”だからだというのだが、これは暗黙のうちに生物学的な「本性」を示唆しているだろう。

当然のことながら、「毒々しい」という決めつけは一部の男たちから強い反発を受けている。「女々しい」が女性差別なら、「(男が)毒々しい」は男性差別だという主張には一理ある。

だが進化心理学では、女々しさは進化における女の適応であり、毒々しさは男の適応だと考える。原題は“When Men Behave Badly; The Hidden Roots of Sexual Deception, Harassment, and Assault(男が悪いふるまいをするとき 性的な欺瞞、ハラスメント、加害の隠されたルーツ)”。

男女の配偶戦略は、「男が競争し、女が選択する」という関係

生き物の世界では、捕食者が牙や筋肉、俊敏さを発達させ、より効果的に獲物を攻撃するように進化し、襲われる側はそれに対抗して、周囲の環境に紛れたり、大きな集団をつくったりするなど、より効果的な防御法を編み出してきた。これは「進化の軍拡競争」と呼ばれ、物理的な限界に達するまで続き、時速130キロで走るチーターのような驚くべき個体をつくり出してきた。

進化的な戦いは、個体間の対立があるところならどこでも起きる。有性生殖のオスとメスのあいだに配偶戦略のちがいがあれば、それによって共進化的な軍拡競争が始まるはずだ。バスは次のような例を挙げている。

アメンボなど一部の昆虫のオスの生殖器にはトゲがついていて、交尾中にメスの生殖管に傷をつける。クロゴケグモのメスは、交尾中、逃げ遅れた相手のオスを食べ、子どもを産む糧にする。ミバエはメスの体内に精子とともにタンパク質を注入するが、これによってメスの排卵が誘発され、ほかのオスに対する性的受容性が下がり、免疫が阻害され、寿命が縮まってしまう。

ヒトのオスとメスの生殖にも、生物学的に大きなちがいがある。男は精子をほぼ無制限につくることができるのに対して、女の卵子の数は生まれたときに決まっており、いったん妊娠すると赤ん坊が生まれるまで9カ月かかり、その後も授乳などの育児に大きなエネルギーを投入しなければならない。男の生殖はコストがかからないが、女にとって妊娠・出産のコストはものすごく大きいのだ。

「精子は安く、卵子は高価」なのだから、「繁殖という冷徹なロジックにおいて、男性の体は、女性の体より消耗品としての側面が強い」とバスはいう。

生殖がコストゼロの男にとっては、出産可能な年齢の女とできるだけ多く性交するのが最適戦略になる。それに対して生殖のコストがきわめて大きい女にとっては、相手の男がすぐれた遺伝子をもっているか、共同体のなかでステイタスが高いか、自分と子どもの面倒をずっと見てくれるかなどを見きわめ、徹底的に選り好みすることが最適戦略だ。こうして男女の配偶戦略は、「男が競争し、女が選択する」という関係になる。

これが進化心理学の基本的な主張だが、男と女は平等だ(だから配偶戦略も同じはずだ)という“リベラル”から強い反発を受けてきた。ところが近年、マッチングアプリのビッグデータを利用することで、この仮説を検証できるようになった。

デジタルの性愛市場では、ほとんどの男は女性ユーザーの多くを「魅力的」だと感じ、その好意は正規分布に近いベル型分布を示した。それに対してほとんどの女は平均的な男性ユーザーを「基準以下」と見なし、主に上位20パーセントの男に魅力を感じることがわかった。

これを簡単にいうと、女は多くの男からデートの誘いを受けるが、男の場合は、1人の魅力的な“モテ”が5人の女から言い寄られる一方で、4人の“非モテ”は性愛から排除されてしまう。現代の性愛市場で起きている対立を、バスは次のようにまとめている。

まさにこの女性の選り好みこそが、女性の基準に達しない男たちがいだく恨みなどのかたちをとって、性的対立の主要な一形態を生み出している。一部の男性にとって、自分を拒絶する女性は実際に邪悪な存在に見えるのだ。

旧石器時代の人類は最大で150人程度の集団をつくって暮らしており、ベータの男にも女が「分配」された

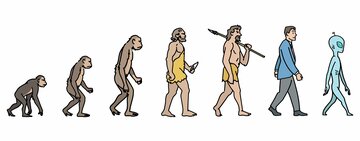

男と女の配偶戦略のちがいは、人類誕生以前から、霊長類と哺乳類の進化史を通じてずっと存在してきたばかりか、有性生殖の起源である13億年前までさかのぼる。

オスにとって、メスの性的価値はきわめて高い。だとしたら、どんなことをしてでもそれを手に入れようとするし、いったん自分のものにしたら、他のオスに取られないように守ろうとするだろう。そしてヒトのオス(男)は、まさにこの理論が予想するとおりに進化した。

男の配偶価値には、正規分布(ベルカーブ)に近いばらつきがある。配偶価値の高い男が「アルファ」で、それ以外の男は「ベータ」と呼ばれる。

アルファの男は、自らの性的魅力で女の選り好みを突破できるから、正攻法(「今夜、ぼくとデートしない?」)がもっとも効果的な配偶戦略になる。それに対してベータの男は、すべての女をアルファに独占され、配偶者を得ることができない――となりそうだが、これはゴリラなど一夫多妻の種の場合で、共同体を形成するヒトは異なる進化をとげた。

閉じられた共同体のなかの性愛市場がどのようなものかは、学校時代を思い出せばわかるだろう。そこでは男子生徒と女子生徒の「スクールカースト」がつくられ、上位カーストの男集団と女集団がつき合い、下位カーストの生徒とはけっして交わらないという暗黙の、しかし絶対的なルールがあったはずだ(これは朝井リョウの小説『桐島、部活やめるってよ』〈集英社文庫〉で見事に描かれている)。

旧石器時代の人類は最大で150人程度の集団をつくって暮らしており、そこでも男と女の性的なカーストがごく自然につくられただろう。だが現代の学校との大きなちがいは、ベータの男にも女が「分配」されたことだ。

女のエロスはあまりに希少・貴重なので、一部の(アルファの)男がそれを独占すると、ベータの男たちが反乱を起こし、共同体の秩序が崩壊してしまう。旧石器時代には石斧のような強力な“兵器”がいきわたっていたのだから、体が大きく力が強くても、徒党を組んだ男たちに襲われればなすすべはないのだ。

その結果、わたしたちの祖先は、カーストの秩序を維持したまま、低カーストの男でも低カーストの女と配偶し、子孫をつくることができるようにした。もちろん、これでは低カーストの女は納得しないだろうが(一夫多妻ならアルファの男と配偶できるのだ)、男集団が力によって女集団を抑圧・支配し、この「女の平等な分配」を可能にした。これが「家父長制の起源」だ(リチャード・ランガム『善と悪のパラドックス ヒトの進化と〈自己家畜化〉の歴史』依田卓巳訳/NTT出版)。

しかし、この「性的に平和な」共同体でも、男と女の配偶戦略の衝突が日常的に起きていたはずだ。夫は妻の目を盗んでできるだけ多くの若い女と性交し、子孫をつくるのが最適戦略になる。それに対して妻は、夫の目を盗んでアルファの男と性交し、遺伝的にすぐれた(他人の)子どもを夫に育てさせるのが最適戦略になるからだ。

性的執着による嫉妬やストーカー行為、あるいはドメスティック・バイオレンスは、こうした「裏切り」に対する防衛策として進化したというのがバスの主張だ。