大学生のときに共通の本や音楽を通じて仲良くなった2人が、社会人になって以降少しずつ溝が深まっていく様子を描いているのだが、具体的には、イラストレーターの夢を諦めて生活のために物流会社の営業職として就職し、過剰適応気味になっていく麦と、最終的に夢を捨て切れず自分の趣味に合うイベント会社に転職し、生き方を模索し続ける絹の断絶が中心になっている。

「互いに助け合う仲間」が

おらず孤立する若者たち

ネットで話題になったのは、麦が疲れ果てていてソーシャルゲームの「パズドラ」(パズル&ドラゴンズのこと)ぐらいしかできないと絹に話すシーンや、自己啓発書にハマっていく麦の姿などだった。

特に絹が麦に勧めた小説『茄子の輝き』(滝口悠生著、2017)と、麦が立ち読みしている『人生の勝算』(前田裕二著、2017)の対比は、見て見てと言わんばかりの露骨な描写であった。だが、このような表面的な違いはまったく本質的ではない。

最も重要なことは、この2人の周辺に共助的な関係性が皆無なことである。

遠景に家族、職場の上司や同僚といった仕事上の付き合いはあるが、スマイルズが自明のものと考えていた「互いに助け合う仲間」はどこにもおらず、終始孤立しているのだ。そのため、なおさら2人のやり取りが息苦しいものになるのである。

そもそも、趣味か仕事かの二分法自体が間違っているし、ロールモデルがあまりにも貧弱過ぎるのだ。しかしながら、この貧弱さには、彼らを取り巻く関係性の狭さ、わたしたちの社会が抱えているコミュニティやネットワークの衰退が非常に大きく関わっている。

近年、人々の関係性やつながりの豊かさを表す「ソーシャル・キャピタル」(社会関係資本)という概念が使われるようになってきた。

これは率直にいえば、自分の人生に継続的に関心を寄せてくれる人々がどの程度いるのかということである。

かつて社会学者のリチャード・セネットは、コミュニティや友人関係がその場限りのものとなり、長期的に見届けてくれる人がいなくなりつつある現状に重大な懸念を示した(『それでも新資本主義についていくか アメリカ型経営と個人の衝突』ダイヤモンド社、1999)。第一義的には尊厳の問題に直結するからだ。

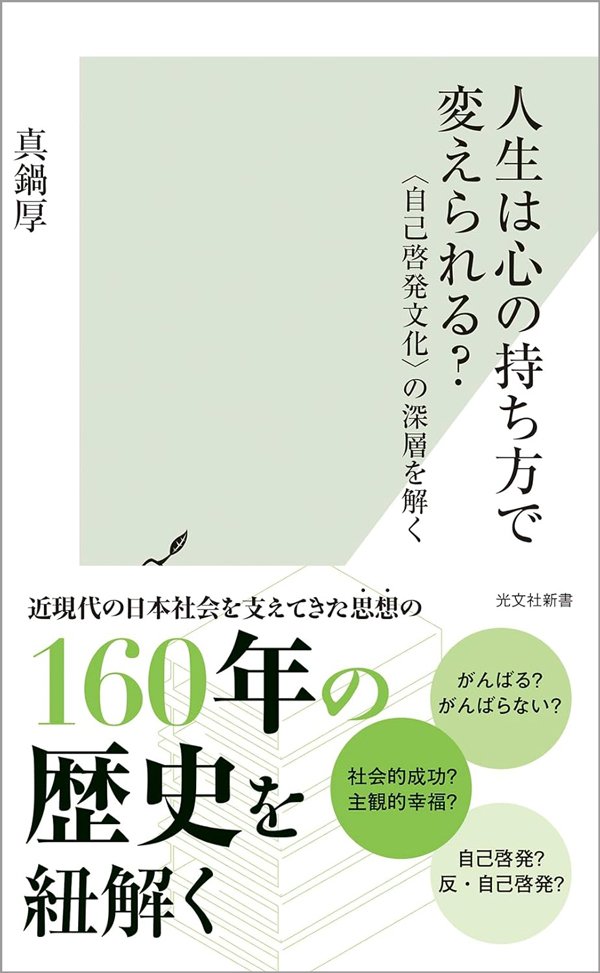

『人生は心の持ち方で変えられる?〈自己啓発文化〉の深層を解く』(光文社新書)真鍋厚 著

『人生は心の持ち方で変えられる?〈自己啓発文化〉の深層を解く』(光文社新書)真鍋厚 著

いうまでもなく人間は社会的な存在であり、身近な人々からの承認によって自分自身を価値ある存在だと思えるようになっていく。

これはソーシャル・キャピタルが乏しければ乏しいほど、周囲からのサポートを期待することができないため、純粋に自力で解決することを強いられることを意味してもいる。

原子化された個として生きざるを得ない人々にとって、自助努力しか頼れない世界観は「極めてリアル」なものになるのである。