御守りのような言葉

中学校の卒業式の後にこんな場面があった。何度もくじけそうになった時に、不思議と思い出して勇気をもらっていた「御守り」みたいな思い出だ。

3月の晴れた日。中学校の卒業式が終わり、僕たち生徒はお世話になった先生たちのところへ行き、お礼がてら卒業アルバムの後ろのページに「サイン」をしてもらっていた。そして、ある先生に声をかけると、僕ともう一人のクラスメイトの2人で、「サイン」巡りが落ち着いてから改めて職員室に来るように言われた。

その先生は、教職以外の社会人生活を長く経験し、「恩返しに」と教職に就いた方だった。一味も二味も違う授業が楽しみで、僕の大好きな先生だった。

「サイン」巡りが落ち着き、僕とクラスメイトは2人で職員室に向かった。

「先生、3年間ありがとうございました。先生の授業、僕たち本当に大好きでした」

「こちらこそ。卒業おめでとうございます」そう言って、先生は僕たちのアルバムにメッセージを書いてくれた。2人分を書き終えると、先生は僕たちを見た。

「君たち2人に、一つだけ話しておきたいことがあります。みんなの前で言うことではないので、こうして来てもらいました」

先生は、僕たち生徒に対しても常に敬語で話す、そんな方だった。

何だろう…? 僕たち2人は顔を見合わせた。

「授業を通して、学校生活を通して、見ていてわかります。君たち2人はきっと、これから日本を背負っていく立場に立つと思います。教室で一緒に授業を受けていた仲間のために、仕事をする日がきっと来るでしょう」

そんなことを人生で初めて言われて、僕たち2人は言葉が出なかった。何を根拠に先生はそんなことを言っているのか、僕たちにはさっぱりわからなかった。

ただ、静かに胸が熱くなって、すーっと風が吹いていく、そんな感情が胸に迫ってきた。

「親元を離れ、人の何倍も努力をし、大変なことも多いと思います。いや、大変なことのほうが幸せなことよりも多いのかもしれません。きっと、ここに残って自分の『身の丈』にあった暮らしをしていたほうがずっと楽なのかもしれません」

「それでも、君たちはきっと、この日本を背負っていく人になると、私は信じています。心からのエールを送ります。私はこの伊勢で君たちの活躍を楽しみに見守っています」

そう言って、先生は僕たち2人を笑顔で送り出した。

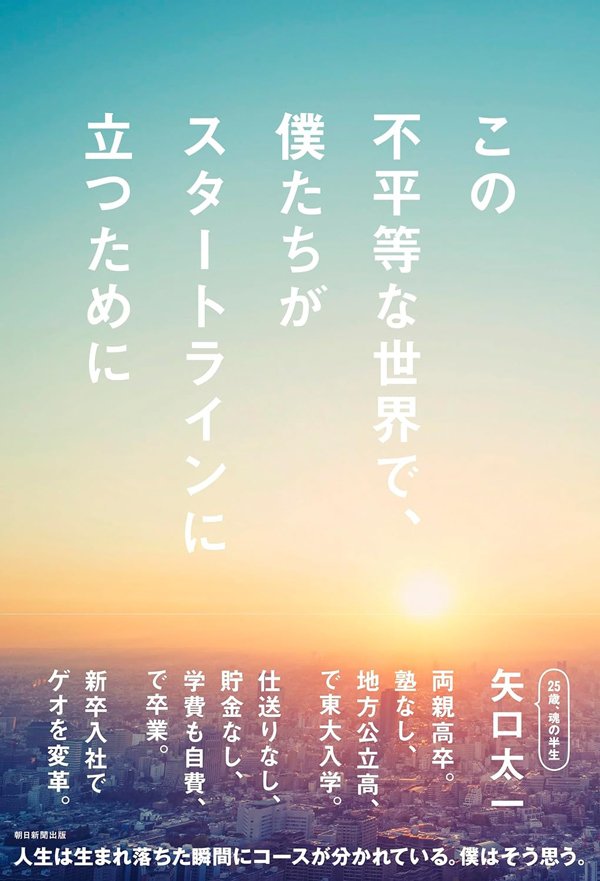

『この不平等な世界で、僕たちがスタートラインに立つために』

『この不平等な世界で、僕たちがスタートラインに立つために』矢口 太一 (著)

定価1,760円

(朝日新聞出版)

その日から、僕の脳裏に「君たちはきっと、この日本を背負っていく人になる」この言葉が浮かぶようになった。何の根拠もない。でも、辛いとき、自信がなくなったとき、この言葉が「御守り」みたいに僕の頭に浮かんだ。何か「予言」でもされたような、そんな不思議な力を持った言葉だった。

この2人がそろって東京大学に進学するのはまだ少し後のことだ。

※AERA dot.より転載